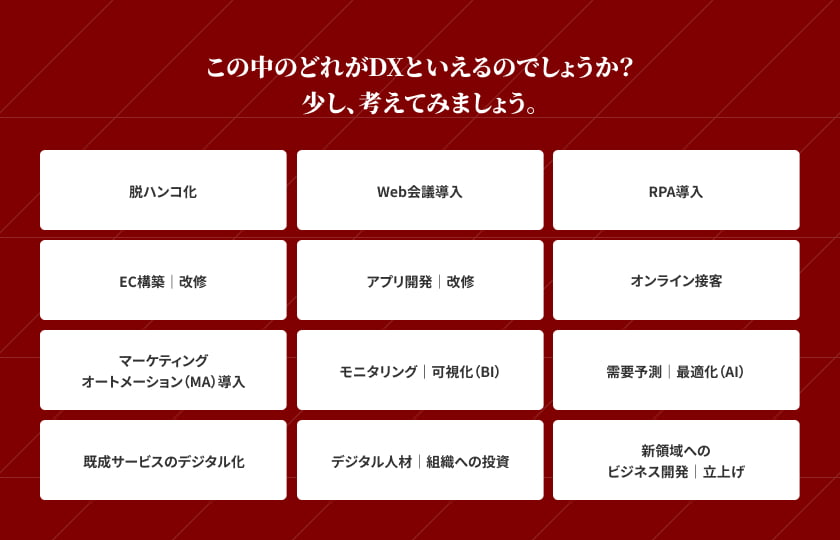

いったい、どれがDX?

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が色んなところで使われるたびにモヤモヤしたり、「そもそも、DXってなんなんだろう?」と思う方、多いのではないでしょうか。話題、流行っている言葉ほど、色んな意味合いで使われることが多いですよね。

さて、では皆さんは、「DX」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?下記に、思いつくものをざっくりと挙げてみました。

結論、全てDXに当てはまると言えます。

どれがDXか、どれがDXではないかでもう悩む必要はありません。

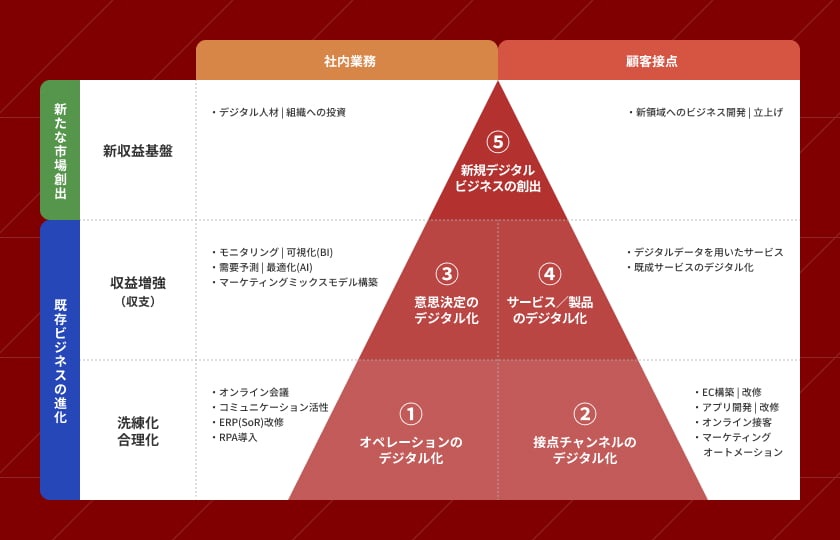

このように、DXに該当する言葉は多々ありますが、企業で共通理解がなされないまま「DXをしよう」や「DXを進めよう」というと、「既存業務のデジタル化」なのか、「新しいビジネスモデルによる経営改革なのか」で現場が迷い、「何から始めるべきか」を議論して終わらない状況になってしまうことが往々にして起こり得ます。

だからこそ、DXとは何かをしっかり整理し、本質を理解することが重要です。

![[デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)] 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革 / [デジタライゼーション(Digitalization)] 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 / [デジタイゼーション(Digitization)] アナログ・物理データのデジタルデータ化](./assets/images/dx_pyramid/topics02_img01.jpg)