休眠顧客とは?掘り起こしの重要性と効果的なアプローチ方法を解説

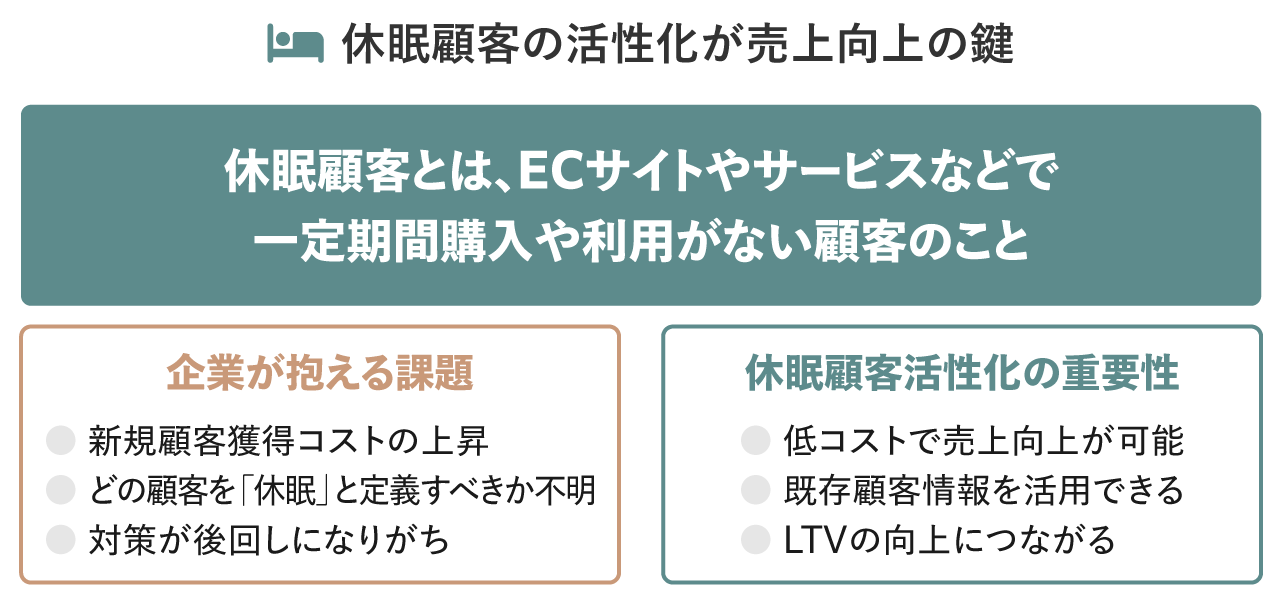

「休眠顧客」とは、ECサイトやサービスなどで一定期間購入や利用がない顧客のことです。顧客リストの中に、そうした方々が増えていると感じていませんか。

新規顧客の獲得コストが上昇し続ける今、この「休眠顧客」へのアプローチが、低コストで売上を伸ばすための鍵として非常に重要視されています。

しかし、「具体的にどの顧客を休眠と定義すればいいの?」「どうすれば効果的にアプローチできる?」といった疑問から、対策が後回しになっているケースも少なくありません。

そこで本記事では、休眠顧客の定義から効果的な施策まで、体系的に、わかりやすく解説します。

最後までお読みいただくと、自社の休眠顧客を特定し、売上向上につなげるための具体的なアクションプランを描けるようになっているはずです。

【目次】

1. 休眠顧客とは何か?その定義と重要性

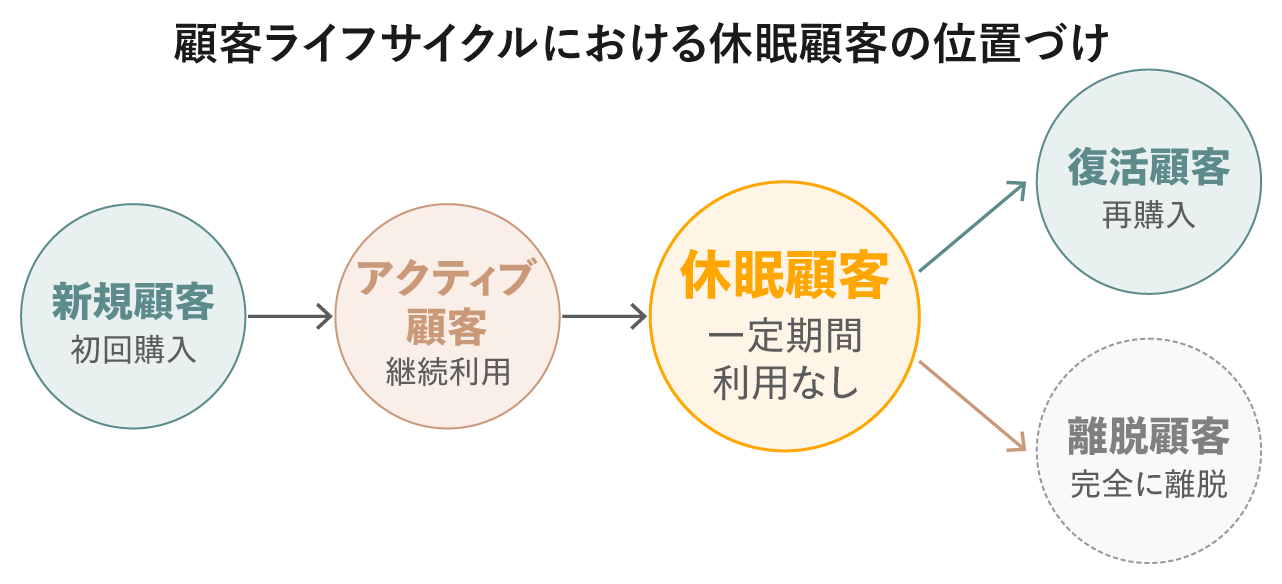

まずは休眠顧客について、基本から確認しましょう。休眠顧客の存在を正しく理解し、適切に対応することは、ビジネス成長において非常に重要な戦略となります。

1. 休眠顧客は一定期間利用のない既存顧客のこと

2. 休眠顧客の「休眠期間」の定義の目安

3. 休眠顧客の掘り起こしは新規獲得よりも費用対効果に優れる

1-1. 休眠顧客は一定期間利用のない既存顧客のこと

休眠顧客は過去に商品やサービスを購入したものの、現在は一定期間利用していない顧客を指します。

過去の購買履歴があるため貴重な情報が蓄積されており、適切なアプローチで再び顧客として復活する可能性を秘めています。

休眠顧客をそのまま放置すれば、やがて完全に離脱してしまいます。しかし、再購入を促進できれば、効率的な売上回復が期待できます。

そのため多くの企業が休眠顧客の掘り起こしに注力し、効果的な施策を模索しているのです。

1-2. 休眠顧客の「休眠期間」の定義の目安

休眠顧客の定義において、重要な要素が「休眠期間」です。この期間設定は業界や商材特性によって大きく異なるため、自社の状況に合わせた適切な設定が必要です。

【商材別の一般的な休眠期間の目安】

●日用消費財:

一般的な購入サイクルの2〜3倍の期間(例:通常3カ月サイクルの商品なら6〜9カ月)の経過がひとつの目安となります。化粧品、健康食品、日用品などの頻繁に購入される商品がこれに該当します。

●サブスクリプションサービス:

契約更新がなかった時点から休眠と考えます。更新タイミングは月単位、年単位などさまざまですが、更新期間を過ぎてから1〜2カ月経過すると休眠と判断するケースが多く見られます。

●高額耐久財:

購入サイクルが長いため、一般的に1年〜3年が休眠期間の目安です。自動車や家電など、頻繁に購入しない商品は長期的な視点で休眠を定義する必要があります。

●BtoBサービス:

商談や問い合わせが一定期間(1年程度)ない場合に休眠判断とする企業が多く見られます。継続的な取引が前提のサービスでは、コミュニケーションの途絶が休眠のシグナルとなります。

●季節商材:

シーズンを1〜2回スキップした場合に休眠と判断します。たとえば、夏季限定商品を1年購入しなかった場合や、年末商戦の商品を2年連続で購入しなかった場合などがこれに当たります。

適切な休眠期間を設定するためには、自社の商材特性に加え、顧客の平均的な購買サイクルや業界標準なども参考にすることが重要です。

1-3. 休眠顧客の掘り起こしは新規獲得よりも費用対効果に優れる

休眠顧客の掘り起こしが注目される最大の理由は、新規顧客獲得と比較した際のコストパフォーマンスの高さです。既存の顧客データを活用できるため、効率的なマーケティング活動が可能になります。

【休眠顧客掘り起こしのコスト優位性】

●獲得コストの差異:

新規顧客の獲得コストは休眠顧客の再活性化コストの約5〜10倍ともいわれています。新規顧客獲得の平均コストが1人あたり数千円〜数万円であるのに対し、休眠顧客の再活性化は数百円〜数千円程度に抑えられるケースも多いでしょう。

●コンバージョン率の高さ:

休眠顧客へのアプローチは新規顧客よりも2〜3倍高いコンバージョン率となることが多くあります。これは、すでに商品やサービスの購入経験があり、一定の理解や信頼関係が構築されているためです。

●顧客情報の活用:

休眠顧客の場合、過去の購買履歴や嗜好などのデータが蓄積されているため、パーソナライズされたアプローチが可能です。効果的なコミュニケーションを実現できます。

休眠顧客の再活性化は、単にコスト面だけでなく、顧客との関係性構築という点でも大きな価値があります。過去の取引関係を礎に、より強固な顧客関係を再構築して、長期的なLTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)の向上につなげられるのです。

2. なぜ休眠顧客が増えるのか?まず確認したい5つの原因と対策

顧客が休眠状態に陥る理由は多岐にわたります。まずはその原因を把握して、効果的な再活性化策につなげましょう。ここでは5つの原因を解説します。

1. 商品サービスへの不満が継続利用の意欲を削いでいる

2. 競合他社に魅力を感じ乗り換えられている

3. 顧客自身のライフスタイル変化で購入ニーズがなくなった

4. 購入後のコミュニケーション不足で関係性が途絶えた

5. そもそも購入頻度が低い商材やサービス特性である

2-1. 商品サービスへの不満が継続利用の意欲を削いでいる

顧客が休眠状態に陥る最も根本的な原因のひとつが、商品やサービスへの不満です。品質や機能に対する期待と現実のギャップが、顧客離れを引き起こしています。

【商品・サービスに関する不満要因の例】

●品質問題:

商品やサービスの品質が期待を下回ることで顧客満足度が低下します。具体的には製品の耐久性不足、動作不良、サービスの質のバラつきなどが挙げられます。

●価格と価値のミスマッチ:

顧客が支払った価格に対して得られる価値が見合わないと感じると、次回の購入を見送る可能性が高まります。競合他社と比較して価格競争力が弱い場合、顧客流出のリスクは一層高まります。

●使いづらさ:

製品の操作性の悪さやサービスの利用手続きの煩雑さは、顧客体験を損ないます。たとえばEC サイトの複雑な注文プロセスや、アプリの操作性の悪さは、リピート率を低下させます。

●アフターサポートの不足:

購入後のサポート体制が不十分だと、問題解決が遅れて顧客の不満が蓄積します。なかでも高額商品・サービスにおいては、アフターサポートの質が継続利用の意思決定に大きな影響を与えます。

●広告販促とのギャップ:

マーケティングで過度な期待を煽ると、実際の商品やサービスとのギャップに顧客が失望します。誇大広告は一時的な売上向上につながっても、長期的な顧客関係構築の妨げとなります。

商品やサービスへの不満は、顧客が明示的に伝えてくることは少なく、多くの場合は静かに離れていくという形で表れます。そのため、顧客の声を積極的に収集する仕組みづくりと、常に商品やサービスの改善に取り組む姿勢が重要です。

2-2. 競合他社に魅力を感じ乗り換えられている

市場競争が激化するなか、顧客は常により良い選択肢を求めています。競合他社が魅力的な訴求をしている場合、顧客の乗り換えが発生し、休眠顧客となるケースも少なくありません。

【競合他社への流出理由】

●価格競争力:

競合他社がより安い価格で同等の価値を提供する場合、顧客は乗り換える動機を持ちます。とくに価格感度の高い顧客セグメントでは、わずかな価格差でも購買決定に大きな影響を与えます。

●機能や品質の優位性:

競合他社の商品やサービスが機能的優位性を持つ場合や、新しい技術・革新的な特徴を有する場合、顧客は乗り換える傾向があります。たとえばより高性能な新商品の登場や、より使いやすいサービスインターフェースの提供などが該当します。

●プロモーションの魅力:

競合他社が提供する特別割引、キャンペーン、特典などが、顧客の乗り換え決定を後押しします。初回限定の大幅割引や、会員登録による特典、乗り換え割引など、顧客の移行障壁を下げる施策に顧客は引き寄せられます。

●競合のブランドイメージ:

競合他社のブランド力向上により、顧客の認識や選好が変化することがあります。CM展開や話題性のあるマーケティング施策により、競合ブランドの存在感が高まり、顧客の購買決定に影響します。

●顧客体験(CX):

購入プロセスの簡便さ、アフターサポートの質、顧客対応の丁寧さなど、総合的な顧客体験の違いが乗り換えの決め手となるケースも多く見られます。

競合他社に顧客を奪われる状況を防ぐためには、常に市場動向を注視し、競合他社の動きを分析してスピーディーに対応策を打つことが重要です。また、自社の強みを明確にし、それを顧客に対して効果的に訴求し、競合優位性を確立しなければなりません。

2-3. 顧客自身のライフスタイル変化で購入ニーズがなくなった

顧客の休眠化の原因は、かならずしも企業側の問題ではなく、顧客自身の状況変化によるものも少なくありません。ライフステージの変化や生活環境の変化により、購入ニーズそのものが消失または変化するケースです。

【顧客のライフスタイル変化の例】

●家族構成の変化:

結婚・出産・子どもの独立・離婚などにより、消費行動が大きく変化します。たとえば、出産・育児により時間的制約が生まれ、それまで利用していたサービスを控えるようになったり、子どもの独立により世帯人数が減少し食品の購入量が減少したりします。

●職業や収入の変化:

転職・昇進・退職などにより、収入レベルや時間的余裕が変化します。とくに高額商品やサービスの場合、収入減少により購入を見送るケースや、多忙になることで利用頻度が減少するケースがあります。

●健康状態の変化:

病気やけが、加齢による身体機能の変化により、特定の商品やサービスの利用が困難になります。たとえば、スポーツジムの会員がけがにより利用できなくなったり、健康上の理由で食生活が変わったりするケースです。

●趣味や関心の変化:

人の興味関心は時間とともに変化します。かつて熱中していた趣味への関心が薄れ、関連商品の購入が止まるケースや、新たな趣味に興味が移り、消費行動が変化するケースがあります。

顧客のライフスタイル変化による休眠は、完全に防ぐことは難しい現実があります。しかし、定期的な顧客情報の更新や、ライフスタイル変化に対応した商品・サービスラインナップの拡充により、一部は防止または遅延させることが可能です。変化する顧客ニーズに合わせた新たな提案を行い、関係性を維持することも重要な戦略です。

2-4. 購入後のコミュニケーション不足で関係性が途絶えた

多くの企業が、購入後の継続的なコミュニケーションを怠り、顧客との関係性を希薄化させています。顧客との接点が減少すれば、最終的には、休眠顧客へと変化していきます。

【コミュニケーション不足による関係性希薄化】

●積極的なアプローチをしていない:

購入後に企業から積極的な接触がないと、顧客の記憶から企業の存在が薄れていきます。

●アフターフォローの不足:

製品やサービスの利用状況や満足度を確認する機会がないと、小さな不満が蓄積され、次第に大きな離反要因となります。

●情報発信の不足:

新商品や新サービス、キャンペーン情報などの発信が不足していると、顧客は新たな購入機会を逃してしまいます。たとえば、顧客が必要としているタイミングで関連情報が届かないと、競合他社から購入する可能性が高まります。

●接触頻度のバランス不足:

接触が少なすぎると関係性が薄れますが、逆に頻繁すぎると顧客にとって煩わしく感じられます。適切な頻度とタイミングでのコミュニケーションが重要です。

購入後のコミュニケーション不足は、比較的容易に改善できる休眠原因です。計画的なコミュニケーション戦略を立て、顧客のライフサイクルに合わせた接点を設計しましょう。自社の商材や顧客特性に合わせた最適なコミュニケーション頻度と内容を見極めることが、成功の鍵となります。

2-5. そもそも購入頻度が低い商材やサービス特性である

一部の業界や商材では、その特性上、購入サイクルが長く、表面上は休眠顧客のように見えても実際には通常の購買行動である場合があります。このような商材の特性を理解し、適切に顧客管理することが重要です。

【購入頻度が低い商材・サービスの例】

●高額耐久財:

家電、家具、自動車などは購入サイクルが数年〜数十年と非常に長期になります。

●季節限定商材:

冬季限定の暖房器具や夏季限定の冷房機器など、特定のシーズンにのみ需要が集中する商品です。年に一度しか購入機会がないため、オフシーズン中は必然的に購入がありません。

●ライフイベント関連サービス:

結婚式場やリフォームサービスなど、人生の特定のタイミングでのみ利用されるサービスです。これらは再利用までの期間が非常に長いか、一生に一度しか利用しないケースもあります。

●専門サービス:

法律相談や税務相談など、特定の問題発生時にのみ利用されるサービスです。顧客は問題が解決されれば、次に問題が発生するまで利用する必要がありません。

●B2B向け設備投資:

工場の生産設備や業務用システムなど、企業向けの設備投資関連の商材です。これらは減価償却期間に合わせて5〜10年程度の更新サイクルとなることが一般的です。

このような購入頻度が低い商材を扱う企業では、単純な「最終購入日からの経過日数」だけで休眠顧客を定義すると、多くの顧客が誤って休眠カテゴリに分類されてしまいます。

商材特性に合わせた適切な「休眠」の定義と、長期的な顧客関係維持のための独自の戦略が必要です。また、本来の商品購入サイクルの間も関連商品やサービスの提案により、顧客との接点を維持する工夫が重要となります。

3. 休眠顧客を呼び戻す掘り起こし施策4選

現在、すでに休眠顧客となっている顧客には、掘り起こし施策を通じてアプローチする必要があります。ここでは、4つの具体的な施策を紹介します。

1. 特別オファー付きメール配信で再購入や再訪を促す

2. 休眠期間や購入履歴で顧客を分類し訴求メッセージを変える

3. DMや手紙によるアナログな個別アプローチで特別感を演出する

4. 休眠理由をヒアリングして再利用をはたらきかける

3-1. 特別オファー付きメール配信で再購入や再訪を促す

メールを使ったアプローチは、コストパフォーマンスに優れた休眠顧客掘り起こし手法です。とくに特別オファーを組み合わせると、再購入の動機付けを強化できます。

【メールを活用した休眠顧客掘り起こし施策の例】

●カムバック割引:

休眠顧客に限定の特別割引を提供します。たとえば「1年以上ご利用がないお客様に50%OFFクーポン」などの限定オファーは、休眠顧客の関心を引きやすい施策です。

●再入会特典:

会員制サービスの場合、退会した顧客に対して再入会特典を提供します。たとえば「再入会で入会金無料」「初月利用料半額」などの特典は、再入会の障壁を下げる効果があります。とくに退会からの期間が短い顧客に効果的です。

●パーソナライズされたレコメンド:

過去の購入履歴を分析し、顧客の好みに合った商品を提案します。「前回ご購入いただいた商品と合わせてよく選ばれている商品」といった形で提案し、関連購入を促進します。パーソナライズされたレコメンドは、一般的なレコメンドと比較して2〜3倍の反応率が期待できます。

●誕生日の特別オファー:

顧客の誕生日に合わせた特別クーポンやギフトを提供します。こうした個人的な記念日に合わせたアプローチは、顧客との情緒的なつながりを再構築し、ブランドへの好感度を高める効果があります。

特別オファー付きメール配信を成功させるには、適切なタイミングと頻度が重要です。

頻繁な配信はスパム扱いされるリスクがあり、逆に間隔が空きすぎると効果が薄れます。多くの場合、最初の休眠兆候が見られてから1〜3カ月以内のアプローチが効果的です。

3-2. 休眠期間や購入履歴で顧客を分類し訴求メッセージを変える

休眠顧客は一様ではなく、休眠期間や過去の購入パターンによって特性が大きく異なります。これらの違いを考慮したセグメント別アプローチが、掘り起こし施策の効果を高められます。

【休眠顧客のセグメント別アプローチ例】

●短期休眠顧客向け:

最後の購入から比較的短期間(数か月〜半年未満)の顧客には、休眠状態であることを示す文言は避け、通常の継続顧客と同様のコミュニケーションに新商品やキャンペーン情報を加える程度にとどめます。この層は軽い声かけで戻ってくる可能性が高く、過度なインセンティブは不要なケースも多いでしょう。

●中期休眠顧客向け:

半年〜1年程度休眠している顧客には、「前回のご購入からしばらく経ちましたが」といった表現で再接触を図ります。この層には中程度のインセンティブ(10〜15%程度の割引など)が効果的で、過去に購入した商品のリピート提案や関連商品の提案が響きやすいでしょう。

●長期休眠顧客向け:

1年以上購入がない顧客には、強めのインセンティブ(20%以上の割引や特別特典など)を提供します。この層は競合他社に流れている可能性が高いため、自社の新たな価値や改善点を強調するメッセージが効果的です。

セグメント別のアプローチを効果的に実施するためには、顧客データベースの正確な管理と、各セグメントの反応率の継続的な測定が不可欠です。

データに基づいて常にセグメンテーションや訴求内容を最適化していくと、掘り起こし施策の効果は大きく向上します。

3-3. 郵送DMや手紙によるアナログな個別アプローチで特別感を演出する

デジタル全盛の現代だからこそ、紙媒体を活用したアナログなアプローチが差別化につながることがあります。とくに重要顧客や高額商品の顧客に対しては、郵送DMや手紙による個別アプローチが効果的です。

【アナログアプローチの効果的な活用法】

●手書き要素の活用:

宛名や一言メッセージを手書きして、個別対応の印象を強めます。完全な手書き文は難しくても、一部を手書きにするだけでも印象は変わります。難しい場合、手書きのあいさつ文を印刷したり、手書き風フォントで代替することも可能です。

●高級感のある紙質や印刷:

質の高い紙やエンボス加工、箔押しなどの特殊印刷を用いて、メッセージの価値を高めます。とくに高級ブランドや高額商品を扱う企業の場合、DM自体のクオリティが企業イメージに直結するため重要です。

●季節のあいさつや記念日カード:

暑中見舞いや年賀状などの季節のあいさつや、顧客の誕生日・記念日カードは、純粋な販促ではなく関係構築を目的としたコミュニケーションとして受け取られます。販売促進を前面に出さない、こうした「間接的アプローチ」は長期的な関係構築に効果的です。

●サンプルや小さな贈り物の同封:

新商品のサンプルや小さなノベルティなど、形のある贈り物を同封することで開封率と記憶に残る確率が高まります。とくに感触や香りなど、実際に体験することで価値が伝わる商品の場合、サンプル同封は効果的です。

●限定性の演出:

「厳選した顧客のみにお送りしている」という限定性や特別感を演出すると、開封後の読了率と反応率が向上します。ただし、虚偽の限定性は信頼を損なうため、事実に基づくメッセージであることが前提となります。

郵送DMや手紙によるアプローチは、1人当たりのコストがメールなどのデジタル施策と比較して高くなります。よって、重要度の高い休眠顧客に絞って実施することが効果的となります。

3-4. 休眠理由をヒアリングして再利用をはたらきかける

休眠顧客に異なる角度からアプローチする方法として、電話やメールを通じて個別に休眠理由をヒアリングすることも効果的です。休眠状態になっている要因を特定できれば、適切な解決策を提案できます。

【休眠理由ヒアリングの効果的な実施方法】

●適切なタイミング選択:

電話の場合は夕方以降や休日など、メールは平日の朝や昼など開封率の高い時間帯を選びます。また、顧客の業種によって繁忙期を避けるなど、相手の状況を考慮したアプローチが重要です。

●事前の準備:

電話ではトークスクリプト、メールではテンプレートを用意します。ただし、画一的な内容ではなく、顧客情報を反映した個別化されたコミュニケーションが重要です。「休眠理由のヒアリング」「解決策の提案」「次のアクションの約束」の要点を含めつつ、柔軟に対応しましょう。

●問題解決型アプローチ:

「なぜ利用されなくなったのか」と直接問うのではなく、「サービス利用時に不便に感じられた点はございませんか」など、問題解決を前提とした質問をします。この方法では顧客から具体的な理由を聞き出せる確率が高まります。

●即時解決の提案:

顧客の問題や不満を特定できた場合は、できるだけその場で解決策を提案します。価格面の不満には特別割引の適用、商品知識不足にはわかりやすい説明など、即時性のある対応が顧客満足度を高めます。

●フォローアップの約束:

一度のコンタクトで成約に至らないケースも多いため、次のアクションを明確に約束します。「詳しい資料をお送りします」「来週またご連絡します」など、継続的な関係構築のきっかけを作ることが重要です。

直接的なアプローチには人的リソースが必要なため、すべての休眠顧客に実施することは現実的ではありませんが、顧客離反の本質的な原因に関する重要な示唆が得られます。また、個人情報の取り扱いには十分配慮し、法令遵守と顧客のプライバシー尊重を徹底しましょう。

4. 休眠顧客の掘り起こし効果を最大化する実践ポイント

最後に、限られたリソースを最大限に活用して休眠顧客を活性化するためのポイントを押さえましょう。

1. マーケティングオートメーション(MA)を活用し休眠顧客へのアプローチ手順を自動化する

2. 休眠顧客ごとの最適タイミングを的確に捉える

3. 一度の施策で諦めず複数回の接触で反応率向上を目指す

4-1. マーケティングオートメーション(MA)を活用し休眠顧客へのアプローチ手順を自動化する

休眠顧客へのアプローチにおいて、重要となるのがマーケティングオートメーション(MA)の活用です。

自動化により、人的リソースを最小限に抑えながら、タイムリーに休眠顧客とコミュニケーションできる体制を整えましょう。

【マーケティングオートメーション(MA)を活用した休眠顧客対策の例】

●休眠兆候の自動検知:

通常の購買サイクルを超えて購入がない顧客を自動的に検出するトリガーを設定します。たとえば「最終購入日から90日以上経過」「定期購入のスキップが3回連続」などの条件でセグメントを自動作成し、早期の対応を行います。

●段階的なシナリオ設計:

休眠期間や顧客属性に応じた複数のシナリオを設計します。たとえば「短期休眠→メール配信→反応なし→DMの送付→反応なし→電話コンタクト」といった形で、顧客の反応に基づいて次のアクションが自動的に実行される仕組みを構築します。

●反応に基づく動的コンテンツ配信:

顧客の行動(メール開封、リンククリックなど)に応じて、次に送信するコンテンツを自動的に最適化します。たとえば、特定の商品カテゴリのリンクをクリックした顧客には、関連商品の情報を自動的に送信する仕組みです。

●A/Bテストの継続的実施:

件名、送信タイミング、コンテンツなどさまざまな要素のA/Bテストを自動的に実施し、効果の高い組み合わせを継続的に最適化します。たとえば「○○様、お久しぶりです」と「○○様限定のお知らせ」という2つの件名でA/Bテストを行い、開封率の高い方を本配信に採用するといった形です。

マーケティングオートメーション(MA)の導入初期には設定に時間とコストがかかりますが、一度仕組みを構築すれば、その後は少ないリソースで継続的な休眠顧客対策が可能です。

具体的なソリューションとしては、ブレインパッドの「Probance(プロバンス)」があります。

Probanceは、「AIを活用して顧客一人ひとりに最適化されたマーケティング施策を自動化するプラットフォーム」です。詳しくは以下の資料にてご確認いただけます。

4-2. 休眠顧客ごとの最適タイミングを的確に捉える

休眠顧客へのアプローチは、そのタイミングが成否を大きく左右します。

最も重要となるのが「休眠直後の初期段階でのアプローチ」です。長期間放置した後のアプローチよりも高い効果が期待できます。

【休眠直後アプローチの実践ポイント】

●初期休眠理由の把握:

休眠初期段階では、顧客自身もなぜ購入していないのかを明確に認識していないケースもあります。この時期に「最近ご利用いただいていないようですが、何かご不便な点はございましたか?」といった形で理由を尋ね、改善すべき問題点を把握しましょう。

●購入サイクルに基づく個別設定:

商品やサービスの購入サイクルに基づいて、顧客ごとに「休眠初期」のタイミングを設定することも効果的です。休眠初期では単なる「うっかり買い忘れ」のケースも多いため、適切なリマインドだけで再購入につながる可能性が高まります。

●シーズナルな戦略タイミング:

長期休眠顧客へのアプローチは、その顧客が過去によく購入していた時期に合わせると効果的です。過去のデータから顧客ごとの購入傾向を分析し、最も反応しやすいタイミングを見極めましょう。

同じメッセージでも、タイミングによって反応率が大きく変わります。データ分析に基づくタイミング最適化をシステマティックに行い、効果の最大化を狙いましょう。

4-3. 一度の施策で諦めず複数回の接触で反応率向上を目指す

休眠顧客へのアプローチは、1回では十分な効果が得られないこともあります。計画的な複数回のコンタクトを通じて、段階的に顧客の関心を高め、再購入につなげる戦略が重要です。

【複数接触の効果的な実践方法】

●接触頻度の最適化:

接触間隔は短すぎず長すぎない頻度に設定します。一般的には初回接触から1〜2週間後に2回目、その後徐々に間隔を広げていくアプローチが効果的です。あまりに頻繁な接触はユーザーの煩わしさを招き、逆効果となる可能性があります。

●メディアミックス戦略:

メール、DM、電話、SNS広告など、異なるチャネルを組み合わせて接触します。たとえば最初はメール、反応がない場合は郵送DMというように、段階的に接触度合いを強めていく方法が効果的です。

●メッセージの段階的変化:

初回はブランド再認知、2回目は新商品情報、3回目は特別オファーなど、接触ごとにメッセージ内容を変化させます。同じ内容の繰り返しではなく、顧客の関心を段階的に高める設計が重要です。

●インセンティブの段階的強化:

初回の軽いインセンティブから始め、反応がない場合は徐々に強化します。たとえば10%割引→20%割引→30%割引+特典など、徐々に魅力的なオファーにステップアップしていくアプローチです。必要最小限のコストで最大の反応を引き出すよう設計します。

●反応履歴に基づく最適化:

各接触に対する顧客の反応(メール開封、リンククリック、サイト訪問など)を記録し、次回のアプローチに活かします。たとえば特定の商品カテゴリのリンクをクリックした顧客には、次回はその関連商品を中心に訴求するなど、反応に基づく最適化が効果的です。

最初の接触で認知を再活性化し、次の接触で関心を高め、さらに次の接触で購買意欲を刺激するというように、段階的にアプローチすれば、総合的な反応率を向上できます。

ただし、接触回数や内容は顧客セグメントごとに最適化し、過剰なコンタクトによるブランドイメージの毀損を避けることが重要です。

5. まとめ

本記事では「休眠顧客」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

なぜ休眠顧客が増えるのか、まず確認したい5つの原因と対策を解説しました。

1. 商品サービスへの不満が継続利用の意欲を削いでいる

2. 競合他社に魅力を感じ乗り換えられている

3. 顧客自身のライフスタイル変化で購入ニーズがなくなった

4. 購入後のコミュニケーション不足で関係性が途絶えた

5. そもそも購入頻度が低い商材やサービス特性である

休眠顧客の掘り起こし施策4選は以下のとおりです。

1. 特別オファー付きメール配信で再購入や再訪を促す

2. 休眠期間や購入履歴で顧客を分類し訴求メッセージを変える

3. 郵送DMや手紙によるアナログな個別アプローチで特別感を演出する

4. 休眠理由をヒアリングして再利用をはたらきかける

休眠顧客の掘り起こし効果を最大化する実践ポイントは、以下のとおりです。

1. マーケティングオートメーション(MA)を活用し休眠顧客へのアプローチ手順を自動化する

2. 休眠顧客ごとの最適タイミングを的確に捉える

3. 一度の施策で諦めず複数回の接触で反応率向上を目指す

休眠顧客は企業にとって貴重な資産です。適切なデータ分析と戦略的なアプローチにより、眠っていた顧客を呼び覚まし、ビジネスの成長につなげていきましょう。