ECマーケティングとは?売上を最大化する戦略や注意点を詳しく解説

「ECサイトの売上が頭打ちになっている」

「競合は増えるばかりで、打つ手が見えない」

そんな悩みを抱えていませんか。

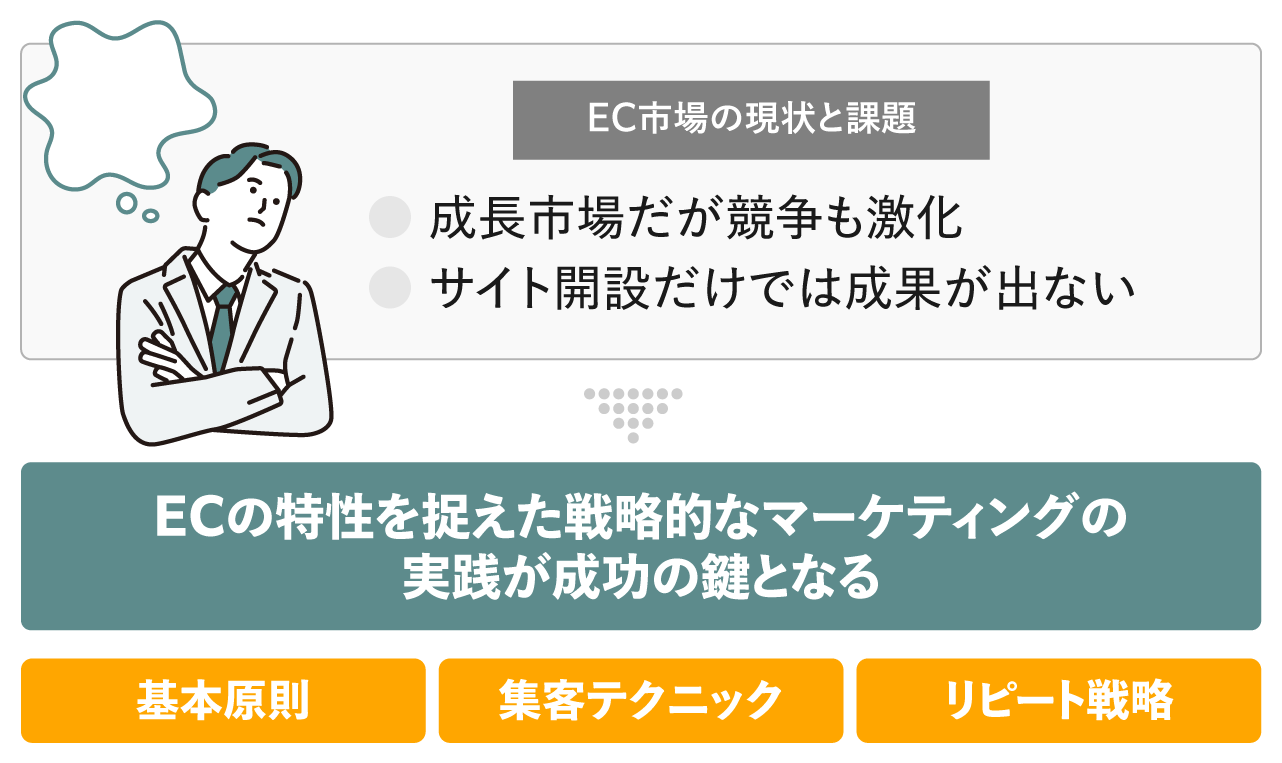

日本のEC市場は毎年成長を続けていますが、それは同時に激しい競争の舞台であることも意味します。ただサイトを開設しただけでは、成果は期待できません。

成功の鍵は、ECならではの特性を捉えた戦略的なマーケティングの実践にあります。

この記事では、ECマーケティングの基本から、コンバージョンを高める集客テクニック、ファンを増やし続けるリピート戦略まで、売上を最大化するための実践的な知識を体系的に解説します。

ECビジネスを次のステージへ引き上げる、具体的なアクションプランが見つかるはずです。

【目次】

1. ECマーケティングの基本と特徴

一般的なマーケティングとECマーケティングには本質的な違いがあります。まずはECマーケティングの基本を押さえましょう。

1. 一般的なマーケティングとECマーケティングの違い

2. オンライン接客とデジタル販売環境の特性

3. ECマーケティングが必要な理由と期待できる効果

1-1. 一般的なマーケティングとECマーケティングの違い

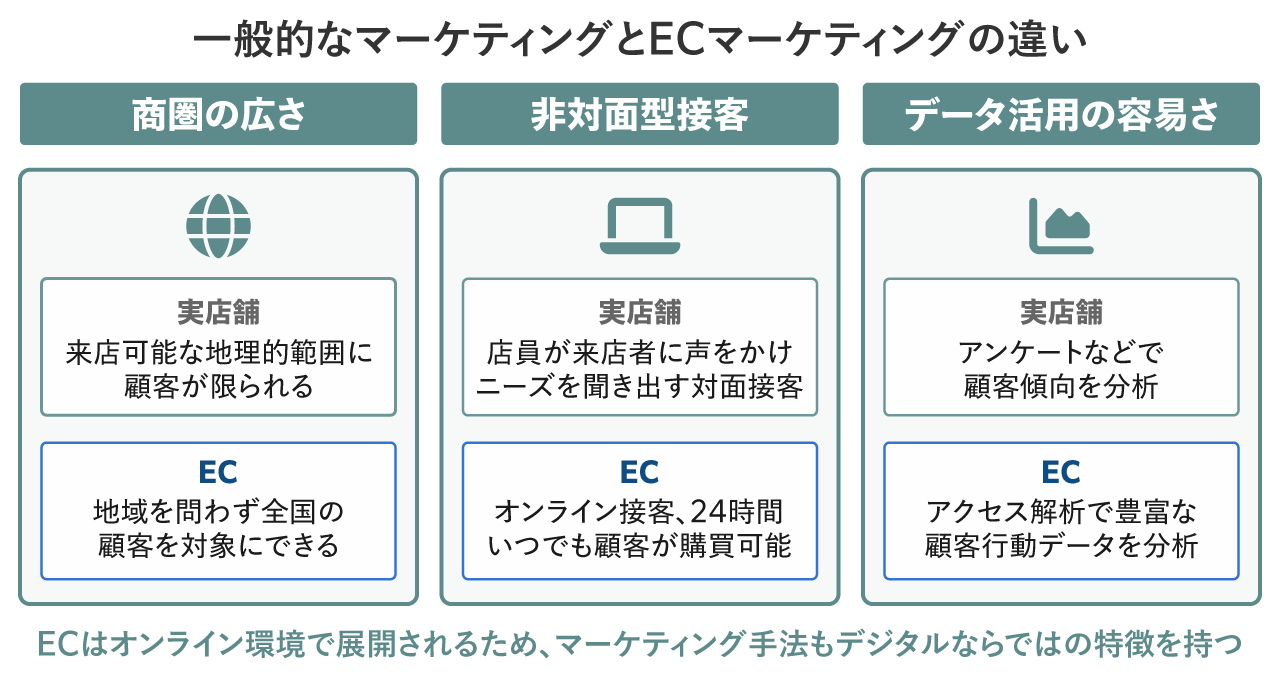

一般的なマーケティングとECマーケティングの違いはおもに3つの点に現れます。

【ECマーケティングの特徴】

●商圏の広さ:

実店舗では来店可能な地理的範囲に顧客が限られますが、ECでは全国の顧客を対象にでき、商圏の制限がありません。

●非対面型接客:

店舗では店員が来店者に声をかけニーズを聞き出す対面接客が重要ですが、ECではパソコンやスマホ越しのオンライン接客となり、24時間いつでも顧客が好きなときに購買可能です。

●データ活用の容易さ:

店舗ではアンケートなどで顧客傾向を分析しますが、ECではアクセス解析によって流入経路や閲覧履歴、滞在時間など豊富な顧客行動データを取得・分析できます。

とりわけ重要となるのが、データを起点としたマーケティングの実践です。

ECでは顧客の行動データを詳細に取得できるため、その分析結果に基づき施策を講じていきます。EC担当者は、多面的な分析と仮説検証を繰り返して意思決定するスキルを磨く必要があります。

1-2. オンライン接客とデジタル販売環境の特性

ECサイトは顧客との接点がWeb上のみとなるバーチャル店舗です。

このデジタル販売環境では、実店舗のように五感で商品を確かめてもらえない代わりに、豊富な情報提供とスムーズなUX(ユーザー体験)が求められます。

【ECの販売環境の特性】

●豊富な情報の重要性:

直接商品を手に取れない分、商品の写真や動画を多数掲載し、視覚情報を充実させます。サイズ・素材・使用例などテキストでも詳細な商品説明が必要です。

●UX設計の重要性:

「わかりづらい」「面倒だ」と感じれば、ユーザーは即座に離脱してしまいます。FAQやチャットボットで疑問を解消したり、ナビゲーションをわかりやすく設計する必要があります。

●口コミの活用:

カスタマーレビューや口コミを掲載して信頼性を補完することが有効です。初めて購入するユーザーは失敗を恐れるため、実際の購入者の声があると商品のイメージが具体化され安心感が生まれます。

ECサイト内では、ユーザーが自分のペースで動きます。そのため、サイト内検索機能の充実やモバイル対応の最適化など、ストレスなく買い物できる環境づくりが重要です。

このようにデジタルならではの特性を踏まえ、「ECサイト=無人の店舗」を念頭に顧客視点での接客設計を行うことが成功のポイントとなります。

1-3. ECマーケティングが必要な理由と期待できる効果

今日、企業がECマーケティングに力を入れるべき理由は明確です。

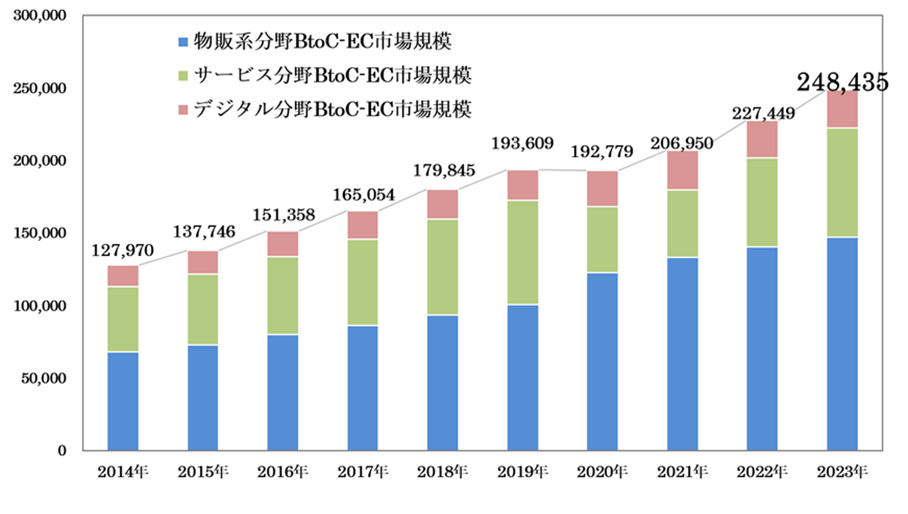

まず市場環境として、電子商取引の規模は年々拡大しています。経済産業省の調査によれば、日本のBtoC-EC市場規模は2023年に24.8兆円(前年比9.23%増)と成長を続けています。

出典:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」

このような状況下にあって、ECマーケティングの重要性はますます高まっています。

【ECマーケティングの効果】

●集客力の向上:

Web広告やSEOなどの施策を通じて、新規顧客を獲得します。継続的に集客できる仕組みの構築は、ビジネスの成長を支える基盤となります。

●コンバージョン率の改善:

UI改善やレコメンドの施策を通じてコンバージョン率(CVR)を高め、サイト訪問者の顧客化を促進します。

●リピート率の向上:

メールや会員施策でリピート購入を促進し、売上全体の底上げを図ります。とくに既存顧客との関係構築によってLTV(顧客生涯価値)を最大化できれば、収益の安定性が高まります。

さらにECマーケティングの取り組みは、自社ブランドの露出拡大や顧客満足度向上にもつながります。

これらの効果を総合すると、ECマーケティングは単なる販促活動を超えて、顧客との長期的な関係構築を通じた持続可能なビジネス成長の鍵となります。

2. 効果的な集客からコンバージョン向上までの戦略

ECサイトの売上を伸ばすには「集客→サイト内導線→購入決断→購入完了」という一連のプロセスを最適化する必要があります。各ステップごとに効果的な施策を講じ、全体の成果を最大化していきましょう。

1. 見込み客を獲得する:広告とコンテンツ施策

2. ユーザビリティを高める:UI設計とナビゲーション改善

3. 商品ページの説得力を高める:訴求表現のブラッシュアップ

4. 購買意欲を高める:パーソナライズされたレコメンド機能

5. カゴ落ち率を下げる:障壁の特定と排除

2-1. 見込み客を獲得する:広告とコンテンツ施策

ECサイトの売上向上の第一歩は集客(見込み客の獲得)です。「ECサイトは何もしなければお客様は来ない」のが前提であり、意図的な集客施策が欠かせません。

【集客手法の一例】

●Web広告:

リスティング広告(検索連動型広告)やSNS広告、ディスプレイ広告、アフィリエイト広告などがあります。検索広告は「今まさに検索中」の顕在層にリーチでき、効果が計測しやすい媒体です。SNS広告は、ECサイトと好相性で注力する企業が多く見られます。

●SEO(検索エンジン最適化):

Googleなどの検索結果で自社サイトを上位表示させる施策です。サイト内部の構造改善やコンテンツ拡充、被リンク獲得など多面的に行います。SEOは効果発現までに時間がかかるものの、一度上位を確保すれば継続的にコストをかけず集客できるメリットがあります。

●コンテンツマーケティング:

ブログ記事やYouTube動画、SNS投稿など有益なコンテンツを発信し、見込み客を引き寄せる手法です。たとえば商品の選び方ガイド記事や使用方法動画などを公開すると、検索やSNS経由で関連するユーザーが集まり、商品の魅力を知ってもらえます。

まずは、自社と似た商材を扱う他社がどんな集客戦略を取っているか、情報収集してみましょう。小さく試してデータを分析し、成果の良い集客経路に重点投資していく方法が効果的です。

2-2. ユーザビリティを高める:UI設計とナビゲーション改善

集客によってサイト訪問者を増やせても、サイトが使いにくければ購買には至りません。ECサイトのユーザビリティ(使い勝手)の向上を進めましょう。

【ユーザビリティ向上のポイント】

●ナビゲーション設計:

ヘッダーメニューやカテゴリ分けをわかりやすく整理します。商品数が多い場合はカテゴリや絞り込みフィルターを適切に配置し、「自分が求める商品はどこか」を迷わせないことが大切です。

●サイト内検索の強化:

ユーザーがキーワードで商品を探せるサイト内検索機能は、ECでは必須です。検索精度を高め、入力補助(オートコンプリート)や結果の並び替え・絞り込みを充実させ、目当ての商品にスピーディーにたどり着けるようにします。

●モバイル対応:

EC利用はスマートフォンが主流になっており、モバイル最適化は不可欠です。PC版をそのままスマホで表示すると操作しづらいので、レスポンシブデザインで画面サイズに応じ配置を変えるか、専用のスマホページを用意します。

ユーザビリティ向上は一度やって終わりではなく、常にデータを見ながら改善を続けるべき分野です。

ヒートマップ解析やユーザーテストを活用して「どこでユーザーがつまずいているか」を発見し、フォーム項目削減や導線変更など細かな改良を積み重ねましょう。

たとえば「カートに商品を入れたのに購入に進まないユーザーが多い」場合、その原因がUIにあるのか(例:購入ボタンの場所がわかりにくいなど)分析し、改善します。

2-3. 商品ページの説得力を高める:訴求表現のブラッシュアップ

ユーザーが商品詳細ページにたどり着いたら、次は「この商品を買いたい」と思わせる工夫が必要です。商品ページはECにおける「売り場」であり、対面販売におけるセールストークや店頭POPに相当します。

【商品ページ改善のポイント】

●魅力的な商品説明文:

単にスペックを列記するのではなく、商品を使うことで得られるベネフィット(利益・恩恵)や価値をわかりやすく伝えます。顧客の悩みやニーズに寄り添い、「この商品ならあなたの○○が解決します」といった形でメリットを強調しましょう。専門用語ばかりにならないよう平易な言葉で書き、読みやすいフォーマット(箇条書きなど)を心がけます。

●ハイクオリティーな商品画像・動画:

人は視覚情報で購買意欲が大きく左右されます。商品写真はできればプロのフォトグラファーに依頼して魅力的に撮影し、複数角度・使用シーンなどを掲載します。近年は360度ビュー画像や紹介動画を載せるサイトも増えています。訪問者に具体的な使用イメージを持たせ、購買意欲を高める効果があります。

●カスタマーレビュー・口コミ:

レビューは新規顧客の不安を和らげる重要な要素です。実際の使用者の評価や感想を掲載し、評価点数や★の数で見える化することで信頼性が高まります。レビュー件数が少ないうちは自社でモニターを募集して、カスタマーレビューとは別にモニターの感想を掲載する方法もあります。

商品ページの説得力を高めるには、これらの要素をバランスよく組み合わせることが肝心です。ユーザーの購買心理プロセスを意識し、疑問や不安を取り除きながら、商品価値を段階的に伝えていく構成を目指しましょう。

2-4. 購買意欲を高める:パーソナライズされたレコメンド機能

ユーザー一人ひとりの興味関心に合わせて商品を提案するレコメンド(おすすめ)機能は、ECサイト上で購買意欲を高める強力な武器です。

閲覧履歴や購入履歴に応じた「この顧客向けのおすすめ」を提示すれば、ユーザーが自力で探さずとも欲しい商品情報を得られ、購入率の向上が期待できます。

【レコメンド施策の具体例】

●閲覧履歴ベースの提案:

ユーザーが最近チェックした商品カテゴリに関連する別商品を「最近ご覧になった商品に関連するおすすめ」として表示します。たとえば、デジタルカメラを閲覧したユーザーにはレンズや三脚、カメラバッグなどの関連アクセサリーを表示すると関心を引きやすく、セット購入を促せます。

●購入履歴ベースの提案:

過去の購入パターンから次に必要となりそうな商品を予測して提案します。たとえば、プリンターを購入した顧客には消耗品であるインクカートリッジを適切なタイミングで提示し、ペットフードを定期購入するユーザーには消費サイクルに合わせたリマインドを送ると効果的です。

●協調フィルタリング方式:

「この商品を買った人はこんな商品も買っています」というAmazonなどで見られる手法です。類似した購買パターンを持つほかのユーザー行動から推奨商品を表示するため、顧客自身が気づかなかった商品との偶然の出会い(セレンディピティ)を創出します。

●パーソナライズメール:

ユーザーの嗜好に合わせたおすすめ商品をメールで定期的に配信します。閲覧だけで購入に至らなかった商品の再案内や、季節商品の先行案内など、タイミングを考慮した提案が反応率を高めます。

レコメンドの効果を高めるには、提案内容だけでなくそのタイムリーさも重要です。商品詳細ページ、カート画面、購入完了ページ、メール送信など、ユーザーの購買プロセスに合わせた適切なタイミングで提案することで反応率が大きく変わります。

2-5. カゴ落ち率を下げる:障壁の特定と排除

「カゴ落ち」はユーザーが商品をカートに入れたものの購入完了せず離脱してしまう現象です。ECでは一定割合のカゴ落ちは避けられませんが、その率を下げることが売上拡大に直結します。

【カゴ落ち対策のポイント】

●入力フォームの簡素化:

購入手続きの際に必要な入力項目が多すぎると、ユーザーはストレスを感じて離脱します。必須項目を最小限に絞り、自動入力機能や入力補助機能を導入して、スムーズな購入体験を目指しましょう。

●追加費用の明確化:

「送料が高すぎる」「決済時に思わぬ追加料金が表示された」といったケースは、カゴ落ち最大の要因です。対策として、一定額以上購入で送料無料にするか、送料を事前に商品ページで明示して、途中でユーザーが驚かないように配慮します。

●決済手段の多様化:

希望する支払方法がない場合もユーザーは購入を諦めます。「クレジットカードしか使えない」「代金引換がない」などがないよう、主要な決済手段(カード・代引き・銀行振込・コンビニ払い・電子マネー/スマホ決済など)をそろえましょう。

加えて、カゴ落ちした顧客へのリマインドメールも効果的な対策です。たとえば、カートに商品が残されていることを通知し、クーポンなどの特典を付けて購入を促すと、相当数の顧客を取り戻せます。

ただし頻度や内容には十分配慮し、過度なアプローチでユーザーの反感を買わないよう注意しましょう。

3. リピーター獲得とLTV(顧客生涯価値)の最大化

新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客のリピート購入を促進し、長期的な顧客価値を高めることがEC事業の安定成長には不可欠です。ここでは顧客分析から始まるリピーター戦略について解説します。

1. RFM分析で顧客セグメントを最適化する

2. メールマーケティングでリピート購入を促進する

3. 会員特典プログラムの設計と運用でロイヤルティを構築する

4. マーケティングオートメーション(MA)を活用し顧客育成プロセスを自動化する

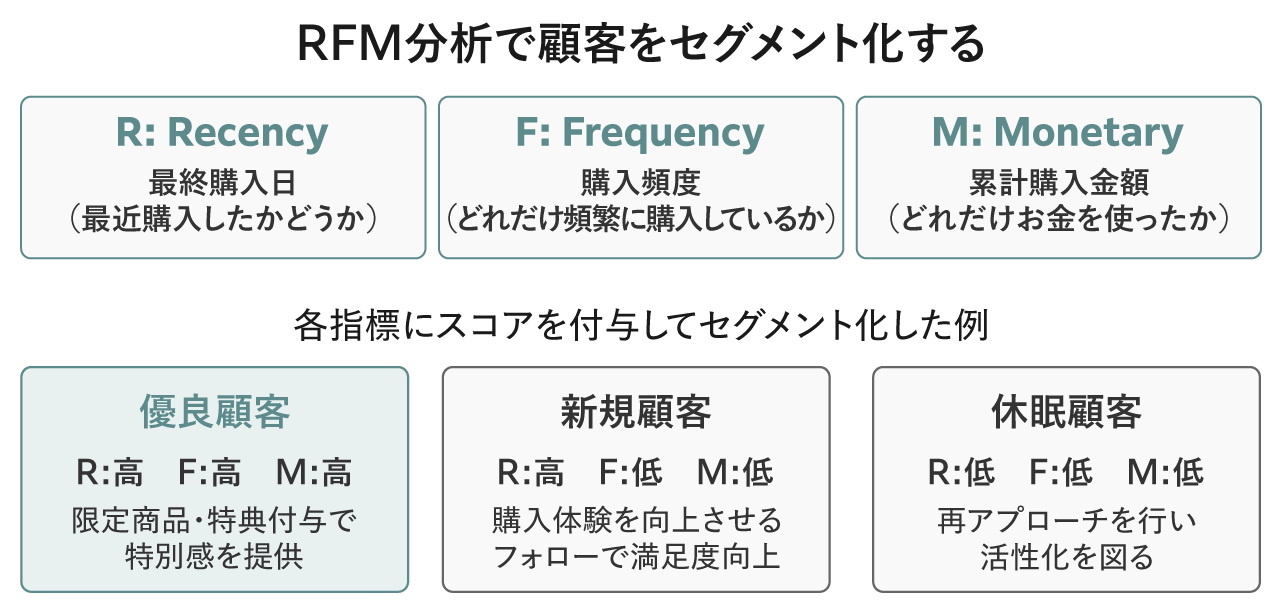

3-1. RFM分析で顧客セグメントを最適化する

一度購入してくれた顧客をいかに繰り返し利用につなげるかは、EC事業の肝といえます。そのための基本手法のひとつがRFM分析です。

RFM分析とは、「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「累計購入金額(Monetary)」の3指標で顧客をグループ分けする顧客分析手法です。

【RFM分析の活用法】

●顧客セグメンテーション:

各指標の値にスコアを付与し組み合わせてセグメントを定義します。たとえば、全顧客に対して直近購入日の新しい順にスコア5~1を割り当て、購入頻度も多い順に5~1、累計購入額も高い順に5~1を付けます。そうすると「優良顧客」「新規顧客」「休眠顧客」など主要なセグメントに類型化できます。

●タイプ別アプローチ:

Rが低くF・Mが高い顧客は「過去たくさん買ってくれたが最近離脱している顧客」なので競合に流出した可能性があり、復活施策が必要と分析できます。一方、R・F・Mすべてが高い層は明らかな「優良顧客」であり、ロイヤルティをさらに高めるアプローチが有効でしょう。

●セグメント最適施策:

優良顧客層には、限定商品の先行案内や上位会員向け特典付与などで特別感を提供し、引き続きファンでいてもらいます。新規顧客層(初回購入者)には、購入体験を向上させるフォロー(お礼メール、使い方ガイド同封など)で満足度を高め、次回購入につなげます。

RFM分析のメリットは、顧客層を客観的な購買データに基づいて可視化できる点にあります。

主観では見えづらい「どの層が自社売上をけん引しているか」「離反しそうな層はどれか」を把握し、セグメント別に最適な施策を実行していきましょう。

3-2. メールマーケティングでリピート購入を促進する

ECにおけるメールマーケティングは、リピーター育成の王道手法です。昨今SNSの台頭で「メールは古い」との声もありますが、結論から言えばEC運営にメール施策は依然として有効です。

【メールマーケティングの手法】

●定期メルマガ配信:

新商品の案内、セールやキャンペーン情報、季節のおすすめ商品紹介、ランキング発表、コンテンツ記事の通知などを定期的に送ります。顧客にオンラインストアの存在を思い出してもらい、サイト再訪や新たな購入を促します。

●ステップメール:

顧客の行動に合わせて、自動で一連のメールを送る仕組みです。たとえば新規会員登録後に「ようこそメール」、初購入後に「フォローアップメール」、購入○日後に「レビュー依頼メール」などをシナリオ化して配信します。マーケティングオートメーション(MA)(マーケティングオートメーション)を使えばこれらを自動化でき、顧客育成プロセスを効率的に回せます。

●セグメントメール:

RFM分析などで抽出した特定セグメント(例:90日以上購入がない休眠顧客)に限定してメールを送る方法です。セグメントごとに内容を変え、「お久しぶりの方限定クーポン」や「○○様におすすめの商品が入荷しました」など個別最適化したメールを配信します。

メール施策の効果を最大化するには、配信頻度とタイミング、コンテンツの質が重要です。配信しすぎると「うるさい」と思われ開封されなくなるため、週○回までなどの頻度を決め顧客の許容範囲を超えないようにします。一方で、あまり送らなすぎても忘れられてしまうのでバランスが必要です。

メールマーケティングについて詳しくは、以下の記事もあわせてご覧ください。

メールマーケティングとは?基本から改善ポイントまでわかりやすく解説

3-3. 会員特典プログラムの設計と運用でロイヤルティを構築する

顧客ロイヤルティ(顧客の愛着や信頼度)を高め、継続的な利用を促すにはメンバーシッププログラム(会員特典制度)の導入が有効です。

ユーザー登録した顧客に対しインセンティブ(特典)を提供する仕組みは、顧客情報の収集やリピート率向上などさまざまなメリットをもたらします。

【会員特典の例】

●ポイント制度:

購入金額に応じてポイントを付与し、次回以降の購入時に値引きとして利用できるようにします。「ポイントを使いたいからまた買おう」という動機付けが生まれ、リピート購入が自然と促されます。

●会員ランク制度:

購入金額や回数に応じて会員をランク分けし、ランクが上がるほど割引率アップ・送料優遇・先行セール招待などの特典を提供します。たとえば「年間購入額○万円以上でゴールド会員、常時5%OFF」といった具合です。顧客にとってはランクアップがモチベーションとなり、より頻繁な利用につながります。

会員プログラム設計のポイントは、自社にとっても顧客にとってもWin-Winであることです。特典が豪華すぎると利益を圧迫しますし、魅力に乏しいと顧客に響きません。

そのバランスを取るには、自社商品の利益率や購入頻度を踏まえて、たとえば「ポイント還元○%に設定すれば次回購入率が○%上がり、十分ペイする」などシミュレーションすることが大切です。

3-4. マーケティングオートメーション(MA)を活用し顧客育成プロセスを自動化する

近年、マーケティングオートメーション(MA)ツールの活用が、EC事業者間にも急速に普及しています。マーケティングオートメーション(MA)を使うと、顧客一人ひとりに合わせたOne to Oneマーケティングを自動化できる点が大きなメリットです。

【マーケティングオートメーション(MA)で実現できる施策の例】

●行動トリガーメールの自動送信:

「カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに○時間後リマインドメール送信」「商品ページを一定時間閲覧したが購入に至らなかったユーザーにクーポン提供メール送信」など、ユーザーの行動に応じたメールを自動的に配信します。

●スコアリングとナーチャリング:

顧客ごとの行動(メール開封、サイト訪問頻度、購入金額など)に点数をつけ、一定スコアに達した見込み度の高い顧客にセールスアプローチを強化する、といった施策が実現できます。

●セグメント別キャンペーン管理:

マーケティングオートメーション(MA)では顧客データが一元管理され可視化されるため、細かなセグメントに素早く絞り込んでキャンペーンメールを送るなど、効果的なマーケティング活動が行えます。たとえば、RFM分析結果に基づいて「○○セール開催のお知らせ」を特定セグメントだけに送るといった施策も、実行しやすくなります。

マーケティングオートメーション(MA)を使いこなすには試行錯誤も必要ですが、一度PDCAが回り始めれば、データに基づく自動のマーケティング施策サイクルができあがります。これは、人的リソースが限られる状況の企業にとって非常に大きな力となります。

具体的なソリューションとしては、ブレインパッドの「Probance(プロバンス)」があります。

Probanceは、「AIを活用して顧客一人ひとりに最適化されたマーケティング施策を自動化するプラットフォーム」です。詳しくは以下の資料にてご確認いただけます。

4. ECマーケティングを成功させるための注意点

最後に、ECマーケティングを実践するうえで忘れてはならないポイントについて、触れておきましょう。

短期的な売上につながりやすいテクニックにとらわれるあまり、長期的な成功を阻害してしまう落とし穴を避けるためのポイントを解説します。

1. 「売り手目線」に偏りすぎないこと

2. データの表面的な数字に惑わされないこと

3. 短期的な成果ばかりを追い求めないこと

4. チャネル間の連携不足・分断を起こさないこと

5. 施策を「やりっぱなし」にしないこと

4-1. 「売り手目線」に偏りすぎないこと

ECマーケティングの施策立案やサイト改善において、常に顧客目線を忘れないことが鉄則です。よくあるのが、自社都合(売り手目線)ばかり優先してしまい、結果としてユーザーに響かない施策をしてしまうケースです。

【顧客目線を失わないための工夫】

●「顧客の視点」で徹底チェックする:

たとえば商品ページを改善する際は、「初めてこの商品を知るお客様が読んでわかりやすいか」を基準に文章やレイアウトを見直します。視点を顧客側に変えるだけで、自社にとって当たり前の情報が抜け落ちていることや、専門用語の過剰な使用など多くの課題が見えてきます。

●顧客と対話する:

アンケートやご意見フォーム、SNSでの投稿収集など、実際のユーザーの声を集める仕組みを整えましょう。とくに「なぜ購入を迷ったか」「どの情報が決め手になったか」といった購買意思決定プロセスに関する生の声は非常に貴重です。

●第三者のフィードバックを得る:

定期的に身近な第三者にサイトを見てもらいフィードバックをもらうのも有効です。ターゲットユーザーに近い友人や取引先の担当者などに「使いづらい箇所はないか」「説明でわかりにくいところは」と率直な感想を聞けば、売り手だけでは気付けなかった改善点が浮かび上がります。

顧客の課題を解決する姿勢が見える施策は支持されますが、売上至上主義の押しつけは敬遠されるという基本を忘れないようにしましょう。

4-2. データの表面的な数字に惑わされないこと

ECマーケティングは豊富なデータが取れる半面、その数字の解釈を誤るリスクも伴います。ページビュー数やクリック率といった指標だけ追いかけて意思決定すると、本質を見誤る恐れがあります。

【データ解釈のポイント】

●目標設計して因果を把握する:

何を最終目標(KGI)に据え、そのための重要な指標(KPI)は何かを明確にし、数値分析の際も常に因果関係を検証します。データドリブンは重要ですが、表面の数値最適化ばかりにとらわれると施策が迷走します。たとえば「とにかく直帰率を下げるためトップページに情報を詰め込もう」としても、肝心の売上には結び付きません。

●定性的情報も重視する:

データでは測りにくい定性的な情報も軽視できません。数値に現れない顧客の心理状態を把握するため、カスタマーサポートへの問い合わせ内容やレビューコメント、SNS上の評判などもマーケティング判断に取り入れます。

●数字の奥のストーリーを読む:

数値だけでなく、背景ストーリーを理解する視点を持つことが重要です。データの奥に潜む顧客のニーズ、市場動向、競合状況、季節要因など多角的な文脈を読み解く洞察力を鍛えましょう。

データが語る表面的な事実の背後にある真因を捉え、「意味のある洞察」へと変換する視点が、ECマーケティングの成功の鍵となります。

4-3. 短期的な成果ばかりを追い求めないこと

EC担当者には売上やKPI達成へのプレッシャーがつきものですが、短期志向に陥りすぎると中長期的な成長を損ねる恐れがあります。

たとえば、月次ノルマ達成のために値引きキャンペーンを乱発してその場の売上は稼げても、結果として常にセール待ちする顧客ばかりになり利益率が下がってしまう、といった事態です。

【長期視点で考えるポイント】

●LTV(顧客生涯価値)を意識したマーケティング:

一人の顧客から長期にわたりどれだけの利益を得られるか(LTV)を最大化する視点で戦略を立てましょう。おのずと、短期的な値引きよりも顧客ロイヤルティ向上策に重心が移るはずです。

●人材面の配慮:

社内のマーケティングチームが短期数字に追われるばかりでは疲弊し、創造的な提案や腰を据えた改善活動ができません。経営の視点からは、一定の余裕を持った柔軟な人材活用も重要です。

●長期ビジョンに基づく評価軸:

経営層も現場も、長期ビジョンに基づく評価軸を持つことが大切です。年間単位でのLTV増加やブランド認知度向上など、すぐには数字に現れにくい指標も視野に入れて、「今月数字さえ良ければOK」ではなく「持続的な成長につながる施策か」を判断基準にしましょう。

短期的な施策と長期的な施策をバランスよく組み合わせることが、ECビジネスの健全な成長には不可欠です。未来を見据えた戦略的投資や体制づくりを怠らないようにしましょう。

4-4. チャネル間の連携不足・分断を起こさないこと

ECマーケティングはWeb上の施策が中心ですが、全体で見ればSNS公式アカウント運用や、企業によっては店舗営業やカタログ通販などほかのチャネルも並行して存在しています。これらがバラバラに動いてしまうと、顧客にとって一貫しない体験となり、機会損失につながります。

【チャネル連携のポイント】

●データの共有:

店舗とECで在庫データや顧客データを共有(部門間連携)しておけば「店頭在庫切れ商品をECで購入、自宅配送」といったサービスが可能です。

●一貫性のある施策:

たとえば、SNSで発信するキャンペーン情報とECサイト上の施策内容を整合させる、実店舗の接客で「オンライン限定クーポンあります」と案内してEC利用を促すなど、オムニチャネル(実店舗・オンラインなど全販売チャネルを統合した販売戦略)の視点で統一された顧客体験を構築しましょう。

●クロスチャネル分析:

チャネル横断の顧客行動データを分析すると「ECで下調べして店舗購入」「店舗で見てECで購入」といったパターンも見えてきます。そうした顧客行動の実態に合わせてマーケティングを最適化することが求められます。

社内組織としても、EC担当・店舗担当・コールセンター担当など部署を超えたプロジェクトチームを作り、定期的に情報共有・連携強化を図るとよいでしょう。経営層がオムニチャネル推進の旗振りをすれば、システム投資や組織間調整も進みやすくなります。

4-5. 施策を「やりっぱなし」にしないこと

ECマーケティングでは、PDCAサイクルを回して継続的に改善する姿勢が不可欠です。一度打った施策が思い通りの成果を出さなかった場合でも、それで終わりにせず分析・改善して再度試すことで精度が上がっていきます。

【継続的改善のポイント】

●施策後の検証徹底:

たとえばキャンペーン後にはメール開封率・クリック率・売上寄与を測定し、件名や送信時間帯を見直して次回に活かします。あるいはWeb接客ツールでポップアップを表示したら、そのA/Bテスト結果からより効果的なクリエイティブに更新します。アクセス解析で発見した課題に対策を講じた後は、かならず指標がどう変化したか追跡します。

●環境変化への対応:

ECは環境変化が早く、競合他社の動きや消費者トレンドも刻々と変わります。昨日のベストプラクティスが明日は通用しなくなることもあります。「日々テスト・日々改善」を意識しましょう。

●常に次の打ち手を考える:

成功した施策であっても、いつまで効果が継続するかは未知数です。「これでOK」と慢心せず、常に次の打ち手を考え続ける姿勢が大事です。たとえば検索アルゴリズム変更でSEO戦略の見直しが必要になったり、新しいSNSが台頭して広告チャネルの再検討が必要になるかもしれません。

端的にいえば、「施策をやりっぱなしにしない」とはマーケティング活動を止めないということです。データに基づき常にPDCAを回し続ける組織こそ、激しいEC市場で勝ち残っていけるでしょう。

5. まとめ

本記事では「ECマーケティング」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

効果的な集客からコンバージョン向上までの戦略として、以下を解説しました。

1. 見込み客を獲得する:広告とコンテンツ施策

2. ユーザビリティを高める:UI設計とナビゲーション改善

3. 商品ページの説得力を高める:訴求表現のブラッシュアップ

4. 購買意欲を高める:パーソナライズされたレコメンド機能

5. カゴ落ち率を下げる:障壁の特定と排除

リピーター獲得とLTV(顧客生涯価値)を最大化するためのポイントは以下のとおりです。

1. RFM分析で顧客セグメントを最適化する

2. メールマーケティングでリピート購入を促進する

3. 会員特典プログラムの設計と運用でロイヤルティを構築する

4. マーケティングオートメーション(MA)を活用し顧客育成プロセスを自動化する

ECマーケティングを成功させるための注意点を解説しました。

1. 「売り手目線」に偏りすぎないこと

2. データの表面的な数字に惑わされないこと

3. 短期的な成果ばかりを追い求めないこと

4. チャネル間の連携不足・分断を起こさないこと

5. 施策を「やりっぱなし」にしないこと

EC事業の持続的成長には新規集客とリピーター育成の両輪が欠かせません。データに基づく施策と顧客視点のバランスを取りながら、常に改善を続けることがECマーケティングの成功への鍵です。