事例のポイント

大型&新規コンペティションへの参加・提案機会が増加。

- 説得力のある提案には消費者の購買時点のデータではなく、「購入前」「購入後の利用」=「生活者の声」が重要

- 「購入前」「購入後の利用」での生活者のマスデータだけでなく、N1情報の深堀で、新しい視点、ヒットの糸口を見つける

Brandwatch活用は全社的な提案力の底上げにつながる。

- 「全員ゆるやかなアナリストになる」ことを前提に能動的なツールの活用体制を整える

DNPのご紹介

岩橋氏:大日本印刷株式会社(以下、DNP)は、印刷技術と情報技術の強みを生かして、より良い社会の実現にむけた新しい価値の創出に取り組むべくさまざまな事業展開をしています。出版関連事業や包装関連事業などの他に、マーケティングやセキュリティソリューション、IoTやモビリティ、環境関連などの情報コミュニケーション事業まで、多岐にわたるプロダクトとソリューションをご提供しています。

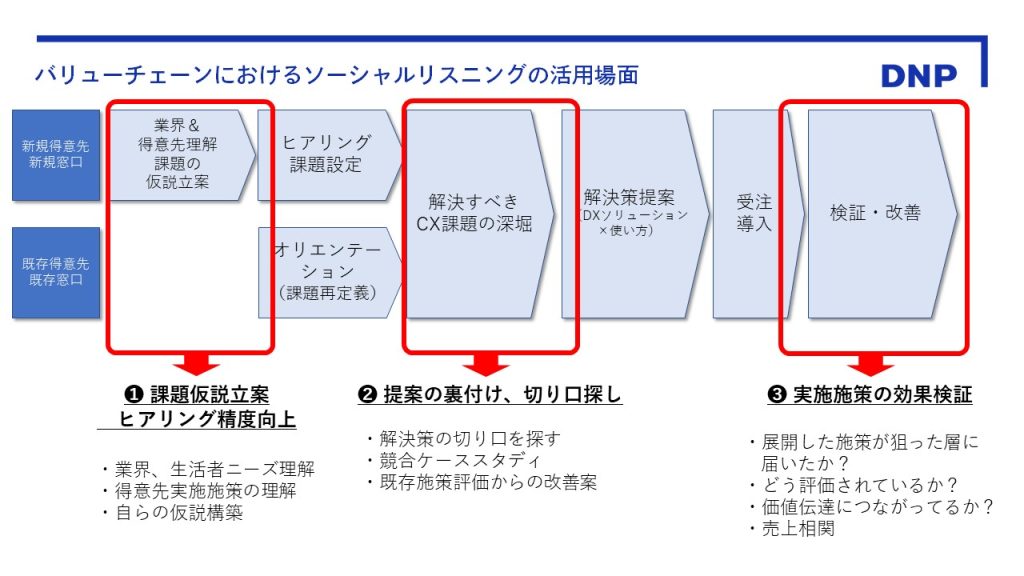

私たちの所属する情報イノベーション事業部は、戦略的ソリューション開発・製造体制の整備と個別企業のCX改善パートナーとしての取組みを強化しています。役割としては、マーケティング戦略立案・コンサルテーション・実施施策プランニングと大型複合案件のプロジェクトマネジメントを行っています。

ソーシャルリスニング・ソーシャルアナリティクス(以下、ソーシャルリスニング)は、精度の高い提案をするためのユーザー調査と、CXの課題抽出を実現する具体的な武器として活用しています。その他、自社プロダクト開発のための生活者調査にも活用しています。

Brandwatch活用の背景(課題)

岩橋氏:私たちの部門に求められているのは、CXを最大化するために、さまざまなデータを見つつ、コミュニケーションの全体プランを提案することです。Webリサーチにはかなり長く取り組んできましたが、今は生活者の検索行動がかなり変わっていますので、生活者ニーズを把握する手段のひとつとしてSNSなどオンライン上の声を活用し始めました。

岩橋氏:私たちの部門に求められているのは、CXを最大化するために、さまざまなデータを見つつ、コミュニケーションの全体プランを提案することです。Webリサーチにはかなり長く取り組んできましたが、今は生活者の検索行動がかなり変わっていますので、生活者ニーズを把握する手段のひとつとしてSNSなどオンライン上の声を活用し始めました。

プランニングでは、私たちがこれまで培ってきたノウハウはもちろん市場や競合の状況を加味し、お取引先のお客様の情報に加えて「生活者の声」があることで、お取引先に気づきと納得感を得ていただくことが重要です。

伊藤氏:今はお取引先も1stパーティーデータ(お客様の情報)をお持ちですから、先方が知らないような「生活者」のインサイトと、そこからの考察が必要です。そういう意味で、「生活者の声」は非常に重要ですし、そこに私たちの考察なども交えて提案できると、説得力が増すのではないかなと思っています。

伊藤氏:今はお取引先も1stパーティーデータ(お客様の情報)をお持ちですから、先方が知らないような「生活者」のインサイトと、そこからの考察が必要です。そういう意味で、「生活者の声」は非常に重要ですし、そこに私たちの考察なども交えて提案できると、説得力が増すのではないかなと思っています。

小副川氏:「この商品はこの年代の男性に売れている」などの事実はセールスデータなどから考察はできます。ただ、購入した人たちは何が好きなのかというインサイトは、Twitterなどお客様の反応を直接見ることができるSNSの場にヒントがあり、それらを活用するためのツールが必要でした。

小副川氏:「この商品はこの年代の男性に売れている」などの事実はセールスデータなどから考察はできます。ただ、購入した人たちは何が好きなのかというインサイトは、Twitterなどお客様の反応を直接見ることができるSNSの場にヒントがあり、それらを活用するためのツールが必要でした。

前田氏:私が担当している業界では、「業界内での仮説」のようなものがあります。業界内で当たり前に考えられていることが、生活者にとっても当たり前なのか、お取引先側が不安になることもあります。ツールを使って生活者の声を抽出し、提示することで、お取引先の疑問や不安を解消することができ、提案の説得力も増すと考えています。

前田氏:私が担当している業界では、「業界内での仮説」のようなものがあります。業界内で当たり前に考えられていることが、生活者にとっても当たり前なのか、お取引先側が不安になることもあります。ツールを使って生活者の声を抽出し、提示することで、お取引先の疑問や不安を解消することができ、提案の説得力も増すと考えています。

DNPがBrandwatchを採用した理由

岩橋氏:どのツールを選ぶかという場面では、実は国内外のツールを10社ほど検討しました。最終的にBrandwatchを選んだ理由としては、以下のようなものがあります。

- Twitterのデータを過去も含めて全量見ることができる(*1)(*2)

- 複数部門で利用想定だったため、利用者変更が柔軟にできる

- UIがわかりやすく、みんなで使うことができる

*1 過去分も含めたTwitterの全量データにアクセスできます。ダッシュボードでの一覧表示やダウンロードはできません。

*2 「全量アクセス」に非公開や削除された投稿は含まれません

全社的な提案力の底上げにつながる能動的な活用体制構築

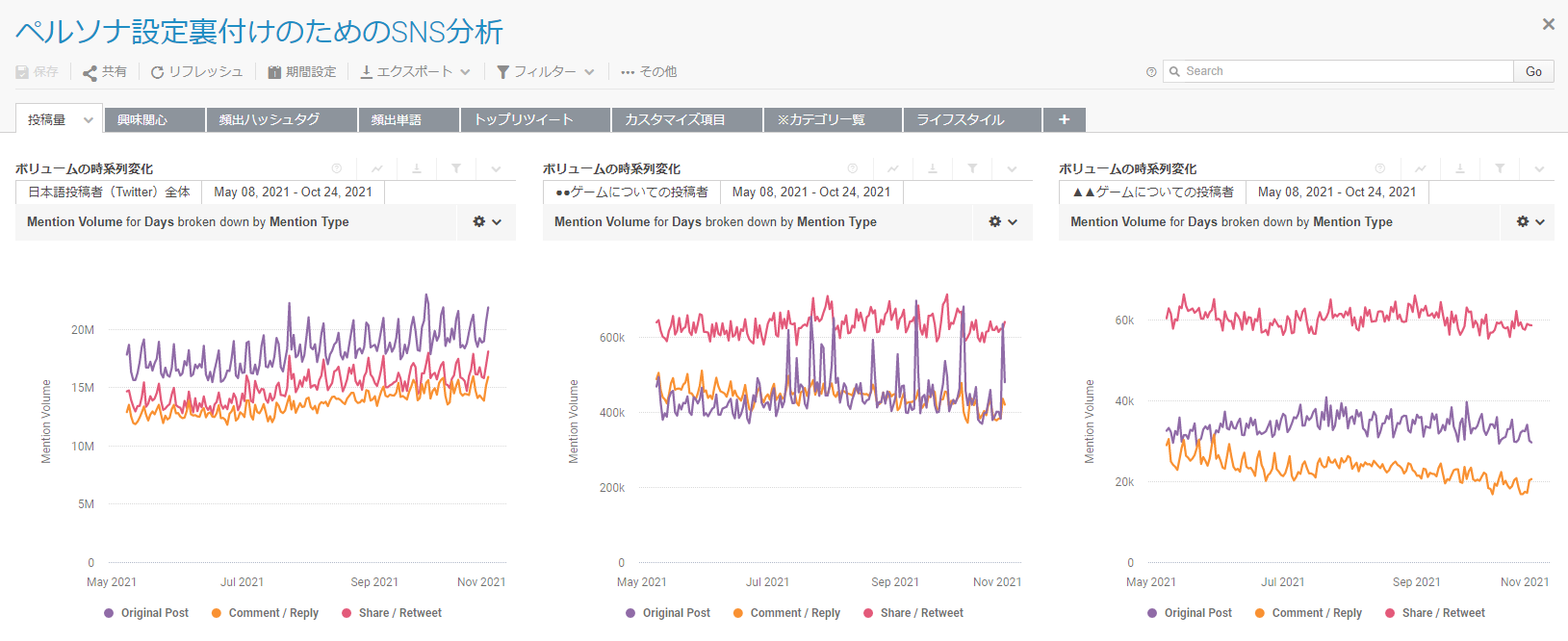

岩橋氏:お取引先からお声がかかるのを待つのでなく、私たちが先に課題に気づいて、能動的に提案したいと考えています。そのための提案力の底上げ、スピーディーな提案を行うために、「生活者の声」の分析を誰もが実施できるようにしたいと考え、「全員ゆるやかなアナリスト」を目指す体制を整えました。

具体的には、有志によるタスクチームを作りました。各部に「チャレンジ精神のある人をチームに入れたい」と相談をもちかけ、手を上げてもらいました。まずはこのツールを使ってみてねと言っても急には使えないと思うので、やることを決めて集まったメンバーで取り組んでもらいました。

岩橋氏:タスクチームのメンバーは現在1期と2期で構成しています。半年間で1期としており、1期のメンバーはブレインパッドの有償トレーニングを受けました。これで、かなり使いこなせるようになりました。2期のメンバーには1期の人とペアを組んでもらい、1期の人がアドバイスしつつ進めるという体制で進めております。

1期の人には、他の部門に配信するためのレクチャー動画作りも担当してもらっています。「タグの説明」や「カテゴリの説明」など、手分けして動画を作り、共有しています。

現状、社内でBrandwatchを使う人は、数十人いると思います。もちろん、使い方がライトな人も、難しいことまで使いこなしている人もいます。

Brandwatchの具体的活用方法

岩橋氏:前述の「全員ゆるやかなアナリスト」を目指す体制でご説明したようにBrandwatchは、お取引先や企画領域でまだお取引のない企業様へのご提案に活用しています。私たちが彼らより前に課題に気づき、事前に調べられるところは調べてご提案をするためにBrandwatchを活用しています。

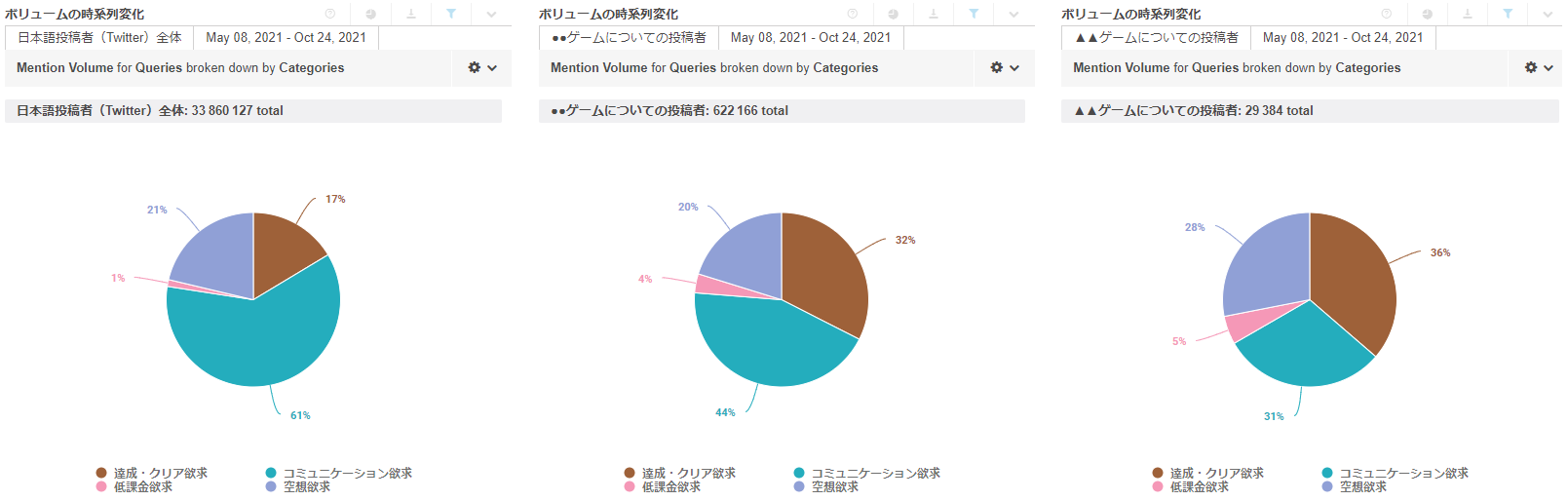

具体的には、「課題仮説立案/ヒアリング精度向上」「提案の裏付け、切り口探し」「実施施策の効果検証」の3つ軸があります。

活用シーン①:課題仮説立案、ヒアリング精度向上

前田氏:既存のお取引先である美容系商品のメーカーから、「男性向け新商品が出るので、コンセプトとパッケージデザインのコンペに…」と声がかかった事例です。

前田氏:既存のお取引先である美容系商品のメーカーから、「男性向け新商品が出るので、コンセプトとパッケージデザインのコンペに…」と声がかかった事例です。

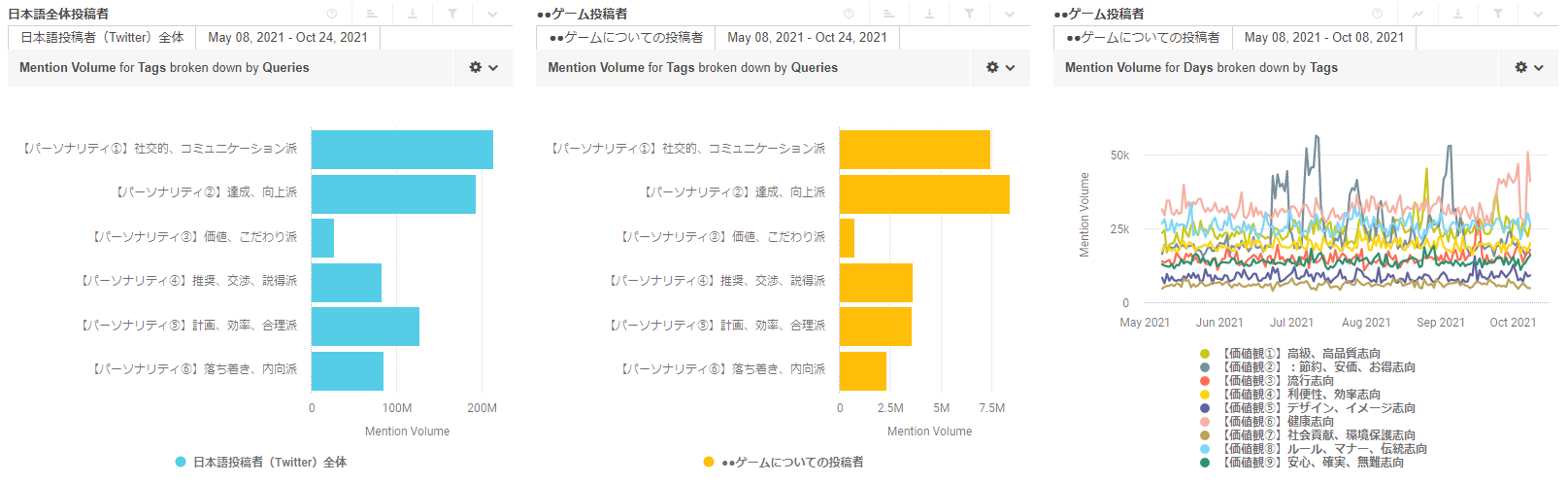

そのお取引先の中ですでにターゲット像の仮説があり、その仮説にもとづいた人物像として、特定の若手有名俳優の名前が挙がっていました。そこで、ターゲット像と近しいフォロワーが何に興味があるのか調査するために、その俳優の公式Twitterの男性フォロワーがどんなツイートをしているのか、分析することにしました。

分析を開始した際は、どのような内容のツイートが多いのかをうまく絞り込むのは至難の業でした。美容系ですからファッション関係に興味があるフォロワーに絞ったり、商品のキーワードになっていた言葉でツイートを絞り込んだりしましたが、それでもツイート内容の傾向を把握できずにいました。

困っていたところ、他のメンバーがフォロワーがリツイートした上位投稿を分析しており、同じ方法を試してみました。すると、フォロワーの興味の方向性が見え、それがお取引先の仮説にも沿っていることがわかりました。提案では、パッケージデザインやコンセプト作成の裏付けとしてデータを活用し、説得力を増すことができました。その時は受注できませんでしたが、お取引先からは裏付けデータのある提案を評価してもらい、さまざまなコンペにお声がかかるようになりました。

活用シーン②提案の裏付け、切り口探し

伊藤氏:ある食品メーカーで、包装材などの製造物関連のお取引はありましたが、プロモーション領域でもご支援できないかと考え、ロングセラー商品について新しい視点のプロモーション提案を行った事例です。コンペがあったわけではなく、今後コンペがあったらお声をかけてもらえるような関係性を築きたい、このような提案ができます、と知っていただくことが目的です。個人的にも、ソーシャルリスニングをどのように活用すれば成果を出せるのか、試したいと考えていたところでした。

伊藤氏:ある食品メーカーで、包装材などの製造物関連のお取引はありましたが、プロモーション領域でもご支援できないかと考え、ロングセラー商品について新しい視点のプロモーション提案を行った事例です。コンペがあったわけではなく、今後コンペがあったらお声をかけてもらえるような関係性を築きたい、このような提案ができます、と知っていただくことが目的です。個人的にも、ソーシャルリスニングをどのように活用すれば成果を出せるのか、試したいと考えていたところでした。

提案したのはスキームです。新しい領域へのアプローチで最初から多額の予算を投下していただくのは両社にとってハードルが高いと思います。そこで、「小さい気づき⇒少額で実施可能な施策⇒小さい気づきに社会的ニーズがあることの確認(効果分析)⇒施策のスケールアップ」というPDCAを回しながら、段階的に大きくしていくスキームを提案したいと考えました。その中で、ソーシャルリスニングは、気づきの発見と効果分析に活用できないかと考えていました。ただ、スキームといっても具体的な内容がないとイメージしにくいので、そのお取引先のロングセラー商品について、ユーザーのSNSへの投稿内容から、「実は、ユーザーはこのように利用しているのか」という小さな気づきを得て、新たなプロモーション施策を提案しました。

お取引先からは「それはわれわれも気づいていなかった」と評価していただきました。成果として、直接的には案件化に至らなかったのですが、DNPのプレゼンスを上げることができ、後日別ブランドのコンペへの招待につながったと考えています。

活用シーン③実施施策の効果検証

小副川氏:家電メーカーの商品プロモーションの事例です。売り場のプロモーションを受託していましたが、イベントなど別領域のプロモーションにも携わることになりました。そこで、どのようなターゲットにどのように訴求すれば売り上げ増になるかという仮説を立案し、そのプロモーションの効果測定のためにBrandwatchを活用しました。

小副川氏:家電メーカーの商品プロモーションの事例です。売り場のプロモーションを受託していましたが、イベントなど別領域のプロモーションにも携わることになりました。そこで、どのようなターゲットにどのように訴求すれば売り上げ増になるかという仮説を立案し、そのプロモーションの効果測定のためにBrandwatchを活用しました。

その商品の課題として、「購入してほしいターゲット層に購入いただけていない」ということがありました。それに対し、その商品のある機能に興味のありそうなターゲット、例えばキャンプ好きの人をターゲットにするなど、お客様の趣味嗜好をベースにしたコミュニケーションを展開できる、生活に寄り添った形のイベントを開催しました。

そして、仮説とターゲティングが合っているかどうか、イベントの効果を検証するために、設定したターゲット像に絞ってSNSユーザーのパネル(セグメント)を作り確認しました。また、イベント後に態度変容があったかどうか、どのようなリアクションがあったかを、N1投稿でも効果検証を行いました。最終的には、それを改善提案のPDCAサイクルを回すために活用するという形です。

Brandwatchの評価と今後の展望

岩橋氏:「ソーシャルリスニングで何でもわかると思わない」というのは、結構大事かなと思っています。あくまで、生活者を描き出すさまざまなデータのひとつであって、ソーシャルリスニングが不得意なことや、Webリサーチでやった方が早いこともあります。それをわかったうえで、何をソーシャルリスニングで導かせるのかをきちんと決めて対峙(たいじ)することが大事だと思っています。

また、これはソーシャルリスニングに限らず、ユーザー調査は要件定義が重要というのは実感しています。丸腰でクエリを作らない、ということです。

前田氏:私は施策に直接結びつけるより、きっかけやアイデアを得る使い方も良いと感じています。その際は調べ方の手順も重要になります。例えば、商品をサンプリングする場所を提案する際には、場所や施設ではなく、一度「楽しい」とか「サイコー」のような、人の心の動きを表す言葉でツイートを抽出し、そのツイート内容から連想される場所を探すことで、提案アイデアを導き出すことができます。

伊藤氏:SNSに懐疑的な人はいるので、そういう人に、「500人中の300人がこう言っていますので、このような傾向が見られます」と言っても、「そもそも、その500という数は信じられるのか? 偏った人なのではないか?」と言われてしまいます。定量データに偏りすぎず、お取引先もまだ気づいていない定性データでの小さな気づきを通じて、お取引先にどうインパクトと納得感を持っていただくかに注力した方がソーシャルリスニングの強みが生かせるのではないかと考えています。

また、ソーシャルリスニングでは期待通りの結果を導き出せないこともあります。ただ、Brandwatchを活用する中で時間をかければ結果にたどり着けるものか、時間をかけても難しそうかの判断が早くなり、より効率的・効果的な活用ができるようになりました。

小副川氏:ダッシュボードの使い方の部分ですが、レポートとして可視化した時に、競合との比較などをTwitterで検索して調べるのと比べたら、格段に質の高いものができます。お取引先に見せた時にも、理解してもらいやすいです。

反面、プロモーション内容によっては投稿されにくい場合もあり、N1の分析ではイベントの評価を測りにくい場合などもあります。

岩橋氏:そのようなイベント施策の検証では、ハッシュタグを決めるなど、拡散させやすくする仕掛けを入れることで解決できるかもしれませんし、伊藤が言っていたスキームのように、これからは効果検証を前提としたキャンペーンの提案なども増やしていければと思います。加えてソーシャルリスニングを活用することでターゲット層に今回の施策が想定通り届いているか、狙った通りに生活者が評価しているのかという分析ができるので、これまで以上に効果検証の質が高められ、次につながっていくかと思います。今後ともより良い社会の実現にむけた新しい価値の創出に取り組むべくCXを最大化するパートナーとしての取組みを強化していければと思います。

掲載日:2022年8月25日

*文中に掲載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

*文中に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。情報は予告なく変更される可能性がございます。