事例のポイント

- 長年愛されるタイトルをユーザーに提供し続けているモンスト事業本部がBrandwatchを採用。

- Brandwatchなら、ゲーム開発の企画におけるユーザーのニーズ調査からプロモーションの効果測定までをスピーディーかつ正確に実行できる。

- 企画段階においてこれまで外部に依頼していた市場調査をすべてBrandwatchに切り替え大幅にコストを削減。

- 莫大な予算を費やすゲーム開発において企画段階でユーザーのニーズは何かを言語化(定量化)することがその後の開発をスムーズにする。

株式会社ミクシィのご紹介

檜田氏:株式会社ミクシィ(以下、ミクシィ)はSNSのmixiからスタートしていますが、今はゲーム、スポーツ、ライフスタイルなど多様な分野でサービスを提供しています。ひと言で言うと、ユーザーのコミュニケーションを豊かにする会社です。

ミクシィが提供しているゲームは、自分たちがこんなゲームがあるとユーザーが喜ぶのではないか、というプロダクトアウト視点と、ユーザーが求めていることに応えるというマーケットイン視点の両軸での開発が基本的な方針です。企業理念として「ユーザーサプライズファースト」という言葉を掲げており、コミュニケーション軸での遊び方でユーザーにびっくり/楽しいを届けることを目指しています。そのためには、企画段階からどのようなタイプのユーザーがいて、何を求めているかを知ることから始める必要があります。

ミクシィが提供しているゲームタイトルは複数ありますが、私が所属しているのはモンスト事業本部です。「モンスターストライク(以下、モンスト)」は、皆さまからはモンストの愛称で呼ばれていますが、このタイトルは2013年に配信を開始し、2021年10月に8周年を迎えた弊社の主力タイトルです。

しかし、「ユーザーサプライズファースト」を体現するためにも、次々と新しいタイトルを出さなければなりません。スピンオフの新規タイトルの企画は、常に考えています。

私自身は、さまざまな業界でデータ分析に携わり、ゲーム業界での分析歴は約8年になります。モンスト事業本部では、プロデューサーが考えた新規タイトルの企画の精度を高めるためのユーザーリサーチと、マーケティング(送客)を担当しています。

ミクシィが抱えていた課題

檜田氏:まず、ゲーム開発のどのタイミングでユーザーの声を集めているかというお話ですが、新規ゲームをリリースするまでの工程は大きくは以下のような流れです。

①企画立案

②モック開発(遊び方の基本動作)とα開発(キャラ育成やメンバー編成など、ゲームの周辺部分)

③β開発(商材であるキャラクター)

④収益性調査(そのタイトルにお金を払っていただけそうか)

⑤プロモーション

檜田氏:各プロジェクトオーナーが企画を考えて提案した中から、有望そうなものがモック開発に進みますが、「面白いから」という理由や情熱だけでは企画は通りません。一般的なIT企業と同様に、モンスト事業本部でも企画の初期段階から「ターゲット」「ニーズ」「新規ゲームをリリースすることで得られる効果」などの要素をロジカルに組み立て上層部に企画を提案・説明する必要があります。そのためにユーザーのニーズ(市場)調査が必要となります。上記②以降の工程においてもユーザーニーズの調査がしっかり行われていなければ、スムーズにプロジェクトが進みません。そして何より「ユーザーサプライズファースト」を体現したゲーム開発には、社内でとことんユーザーニーズを把握し共通認識を持つ必要があります。

以前は、企画立案のために外部の調査会社にユーザー調査を依頼していました。1回の調査で200~300万円程の費用がかかります。企画を考える数は特に制限しておりませんので、100個の企画があったら調査を100件依頼するのかとなってしまいますが、それは予算的に無理です。そこで、外部に依頼する調査の数を減らしたいというのが、まず課題としてありました。

もうひとつは、調査自体の内容です。あくまでも私の経験からですが、一般的な調査会社はゲーム業界についての知識があまりないように思います。そのため、調査の前に行う調査票を作成するのに非常に時間がかかります。「一般消費財なら調査の際にユーザーには、このような聞き方でいいけれど、ゲームについてはこれだと知りたいことが分からない」ということが多く、そのやり取りに時間がかかります。また、集まった調査結果を調査会社に集計いただく際も、ゲームという勘所がないと、納得のいく分析結果をいただけないケースも多く、手戻りが発生していました。調査票作成から実施、レポート(結果)を受け取るまで2ヶ月程度かかります。変化の激しいスマホゲームの世界では、納得のいくユーザー調査ができずに2ヶ月かかることは機会損失になります。

そこで、ソーシャルリスニングツールを使うといいのではないかと考えました。スマホゲームのユーザーとSNSのユーザーの親和性は高く、以前からプロモーションの効果測定に活用していたツールもあったからです。しかしこのツールには、以下のような課題がありました。

・ゲームプレーヤーの特性やニーズを深掘りできない。

・他の部署でも活用しているため、分析のタイミングが重なると利用できるデータ量を超えないように気を遣う(データ量を超えると追加料金が発生するため)

・UIが使いにくい、サポートは画面設定支援のみで分析のご相談ができない。

モンスト事業本部がBrandwatchを採用した理由

Brandwatchを採用した理由①:ゲームユーザーのニーズ調査をスピーディーに実行

檜田氏:以前のツールでは、あらかじめツール内で設定されたものしか調査出来なかったのですが、Brandwatchは、「こういう言葉をつぶやく人はこういう人であろうという仮説」や自分たちが考えたカテゴリを自社内で自由に設定していくことができます。すでに申し上げた通り変化の激しいスマホゲームの世界で納得のいく調査をスピーディーに行うためには調査の内製化を行った方が良いと考えました。そこで「Brandwatch」を活用すれば、ほぼリアルタイムでSNSデータからユーザーニーズの分析結果が得られるだけでなく、ゲーム業界特有の切り口を設定するなど自由度の高い調査を実施できるため企画の精度が高められます。そして、これまでの企画立案期間を半分に短縮できることが採用の一番の理由です。

Brandwatchを採用した理由②:市場調査をより格安で各工程で必要な調査が可能

檜田氏: Brandwatchは、これまで外部に依頼していた市場調査費用を大幅に削減でき、いつでも自分で納得いく調査ができます。

調査会社に依頼するのと違って、ほぼリアルタイムで分析結果が得られるので、現在は、企画段階ではすべてBrandwatchを活用しています。上記の工程④の収益性調査のみ直接ユーザーに聞かなければ分からないため、外部調査を行っていますが、ゲーム開発が進んで、正式リリースやプロモーションの段階になったら、再びBrandwatchを活用できます。

Brandwatchを採用した理由③:データ量を気にせず使えてUIが直感的

檜田氏:以前のツールではデータの使いすぎに気をつけなければいけなかった(データ量を超えると追加料金が発生するため)のですが、Brandwatchは課金体系が違うため、それが必要なくなりました。また、過去に遡ったデータでも同じように活用できるようになりました。コスト的に、とても安くなっています。好みの問題もあるのですが、操作画面の色使いも見やすいですし、メニューの配置も直感的にどう操作すればいいのか分かりやすい。そこも気に入っています。

Brandwatchの具体的活用方法

Step1:どんなタイプのゲームを企画すればいいか指標を作る

檜田氏:スピンオフのゲームは、モンストで遊んだことのない人や、一度遊んだけれどやめてしまった人に遊んでいただけるゲームを作るのが目的です。そのために、何をして遊びたいと思っている人が世の中に多いのかを知る必要があります。

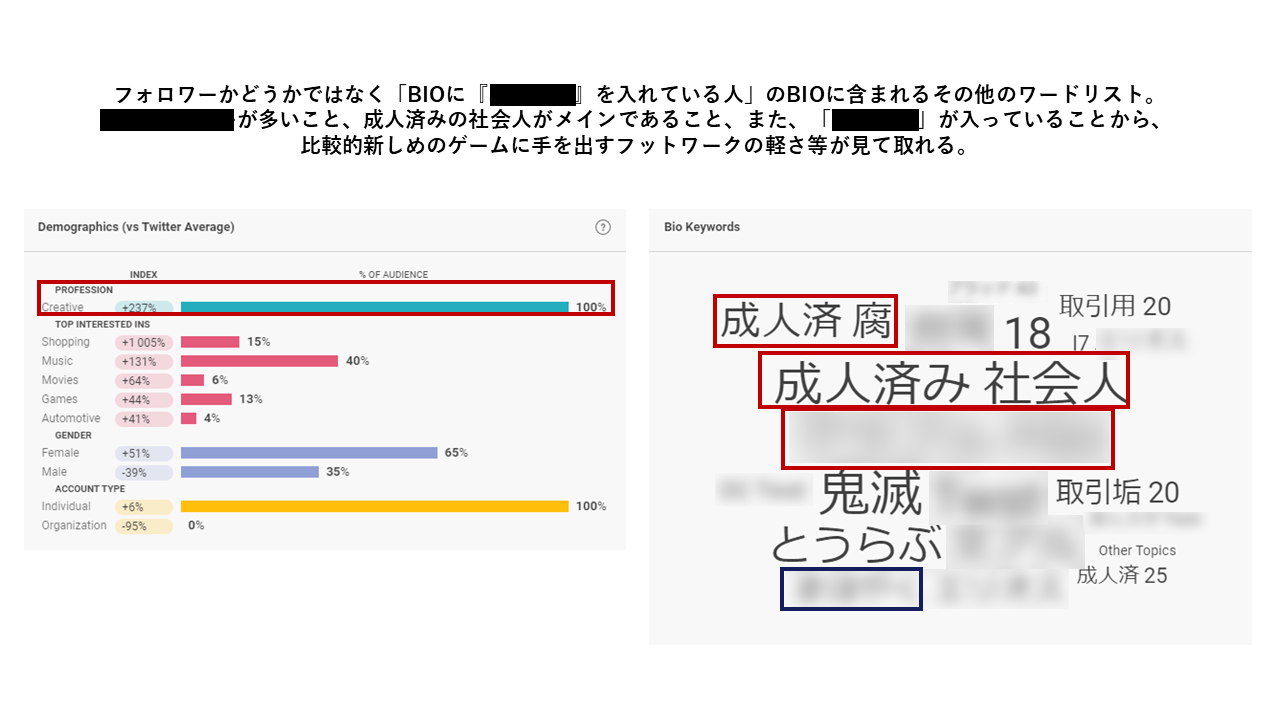

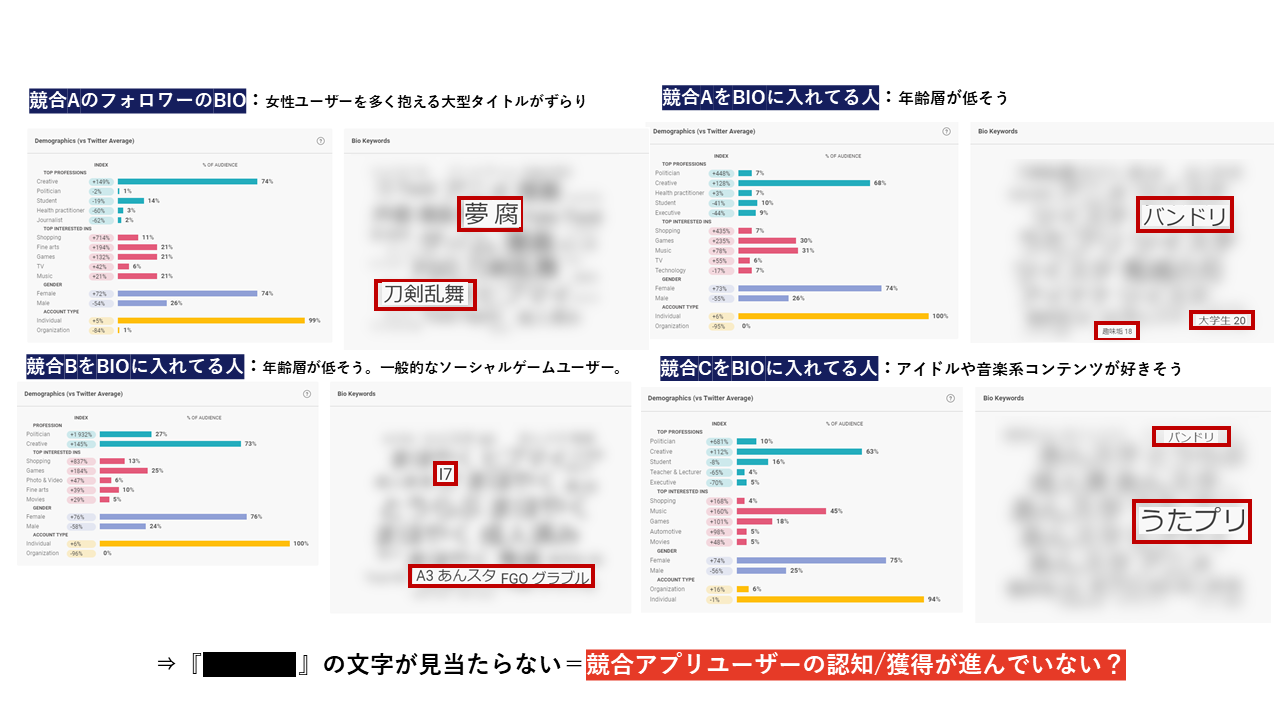

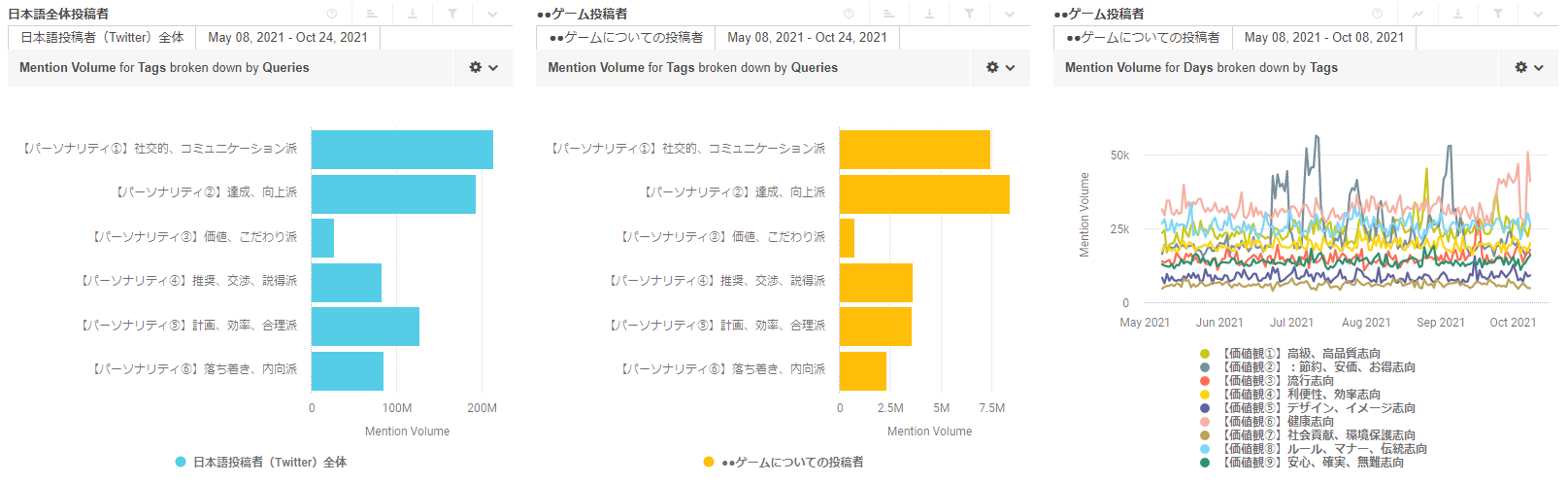

パズルゲーム、育成ゲーム、バトルゲームなど、いろいろなカテゴリがありますが、APP ANNIEでダウンロード数を見て、どのジャンルがユーザーにヒットしているかを見るというのは、多分どのゲーム会社もやっていると思います。我々は、それだけでなく、実際に人気コンテンツのユーザーはどういうタイプの人で、モンストのユーザーとはどう違うのか、ニーズは何なのかの言語化(定量化)を通じてユーザーニーズを把握し、企画をブラッシュアップしていきます。

例えば、今「パズドラ」さんが人気だなと思えば、パズドラさんのユーザーはどんな人なのか、モンストのユーザーとどう違うのかを比較します。その結果、どうやらユーザーは別の層らしいので、モンスト×パズルでゲームを企画してみようという話になるわけです。

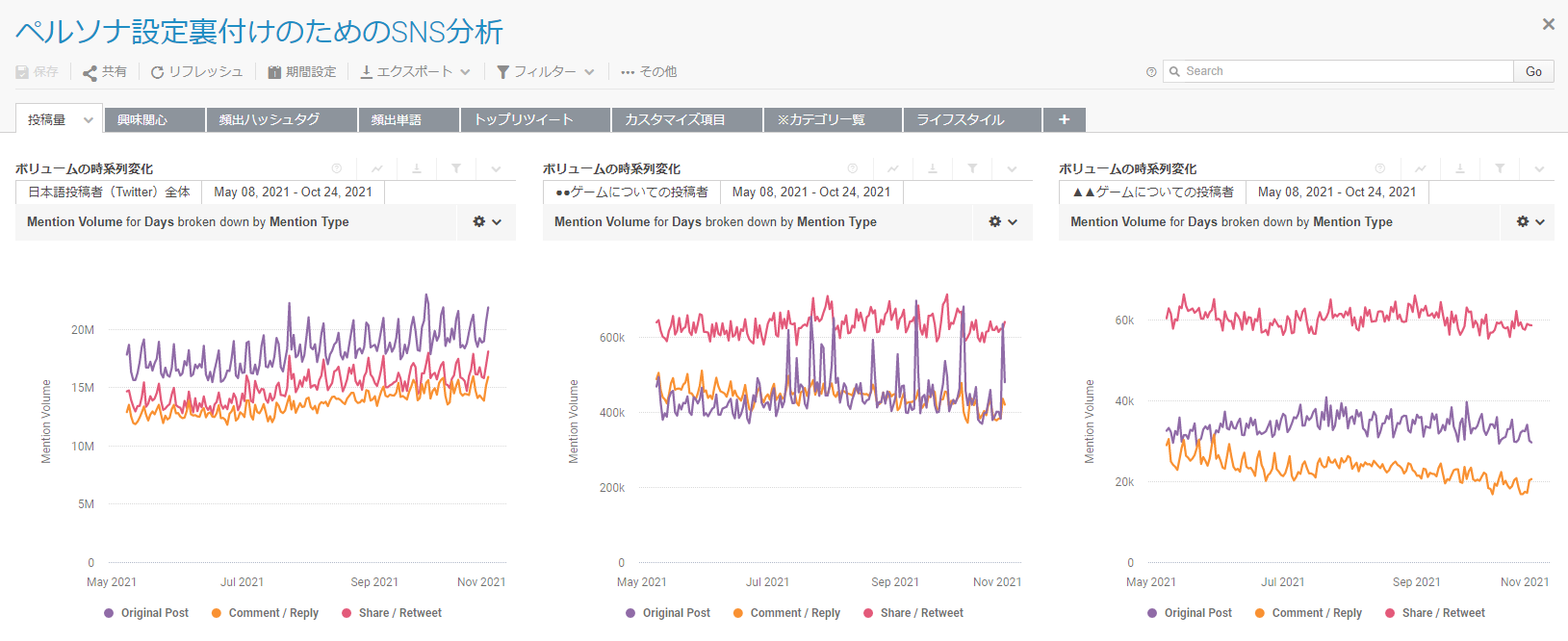

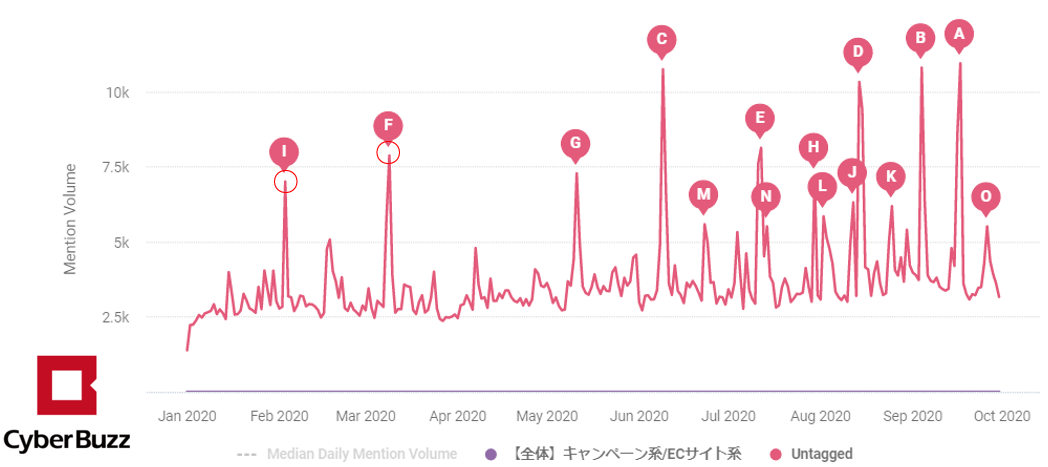

Brandwatchは時間を指定してツイートを分析することもできるので、現在のツイートを分析すると、今どういう人が多いのかを把握できますし、半年前のデータ、1年前のデータ、2年前のデータなど、時間軸を区切って分析すると、どのようにユーザーニーズが変化してきたかもすぐに分かります。

Step2:考えた企画がユーザーニーズを本当に満たせるか?の精度を上げる

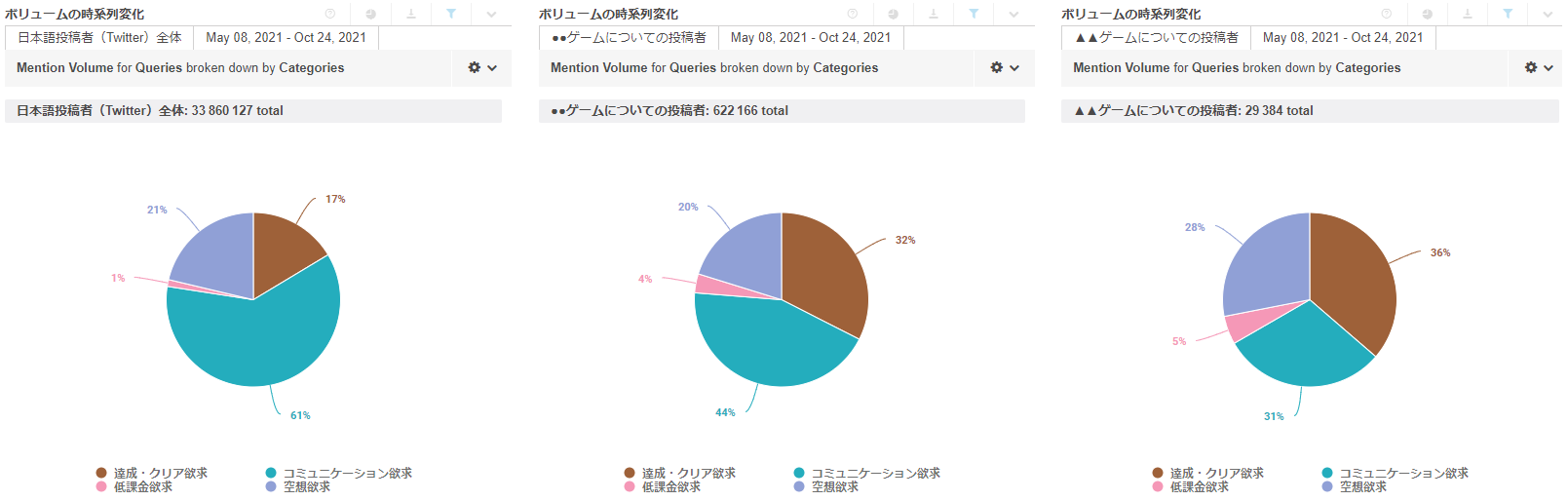

檜田氏:例えば、ゲームプレーヤーのタイプを分ける「バートルの4分類」という有名な指標があります。以下のような分類です。

アチーバー(Achiever):クエストやミッション達成に喜びを覚える

エクスプローラー(Explore):探索や研究をし好奇心を満たすのが好き

ソーシャライザー(Socializer):コミュニケーションを楽しむ

キラー(Killer):対戦好きで勝つことに喜びを感じる

この4分類の中で例えば、アチーバーに分類された人のニーズまではわかりません。重要なのはニーズを言語化(定量化)して深掘ることです。そこでブレインパッドのカスタマーサクセスの方からニーズを深掘りするためにユーザーの価値観やパーソナリティなど、関連しそうなカテゴリをいくつか提案してもらいました。さらにアチーバーならこういう言葉をつぶやくだろうというものを設定してダッシュボードに作り込んでいただきました。この分析結果を見ると、アチーバーでもどのようなユーザーがいて、その人たちはどのようなニーズがあるのかまで深掘ることができます。これは、他のツールではできませんでした。

この部分の調査を外部に依頼していると、もちろん時間がかかることも困るのですが、モック開発をした結果、少し方針変更しようとなった場合に、調査費用が無駄になってしまうことや再調査が必要となります。しかし、Brandwatchなら、変更した方針に沿った切り口にダッシュボードを切り替えればいいだけなので、調査が無駄になってしまうことや再調査をする必要もありません。

ゲーム開発全体では何億もの予算を投下します。そこで勝ち筋の高い企画にしぼって開発に着手するわけですが、モック開発の段階でも数千万円ほどの費用がかかるため、企画として提案されたものすべてがそこへ進めるわけではありません。企画段階からユーザーニーズをしっかりと言語化(定量化)していれば、モック開発の費用も無駄にならないと思っています。

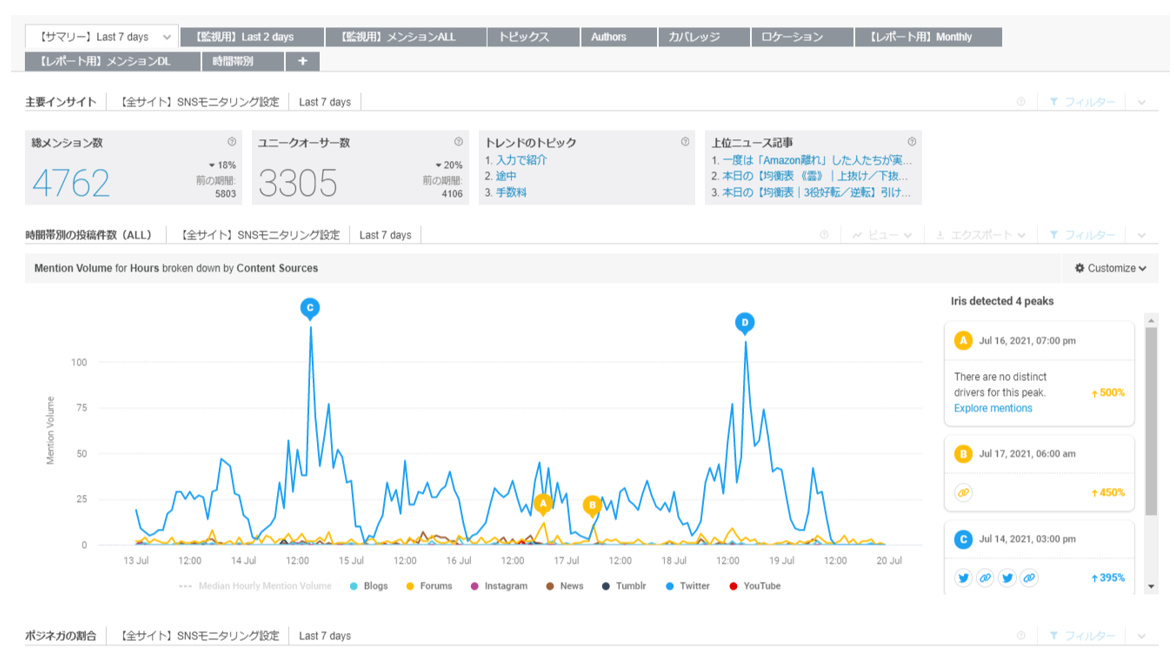

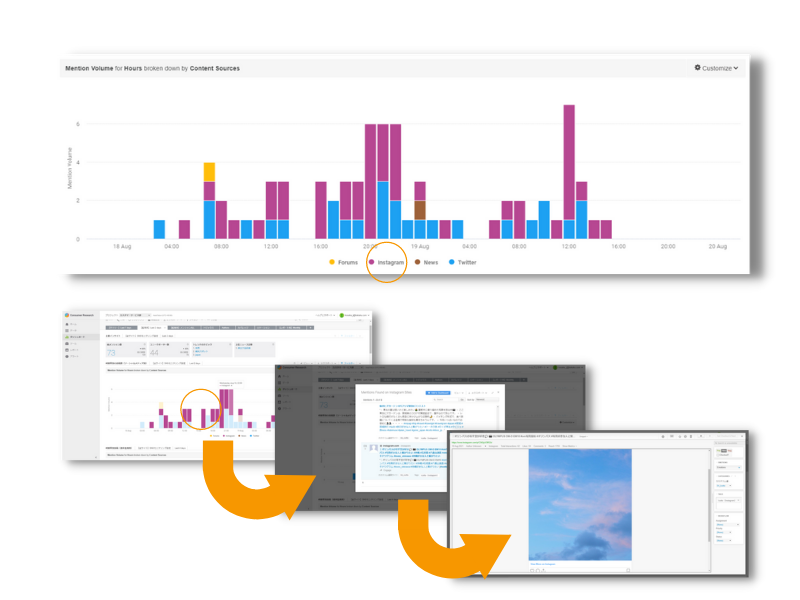

Step3:一般的なソーシャルリスニングツールとしての活用

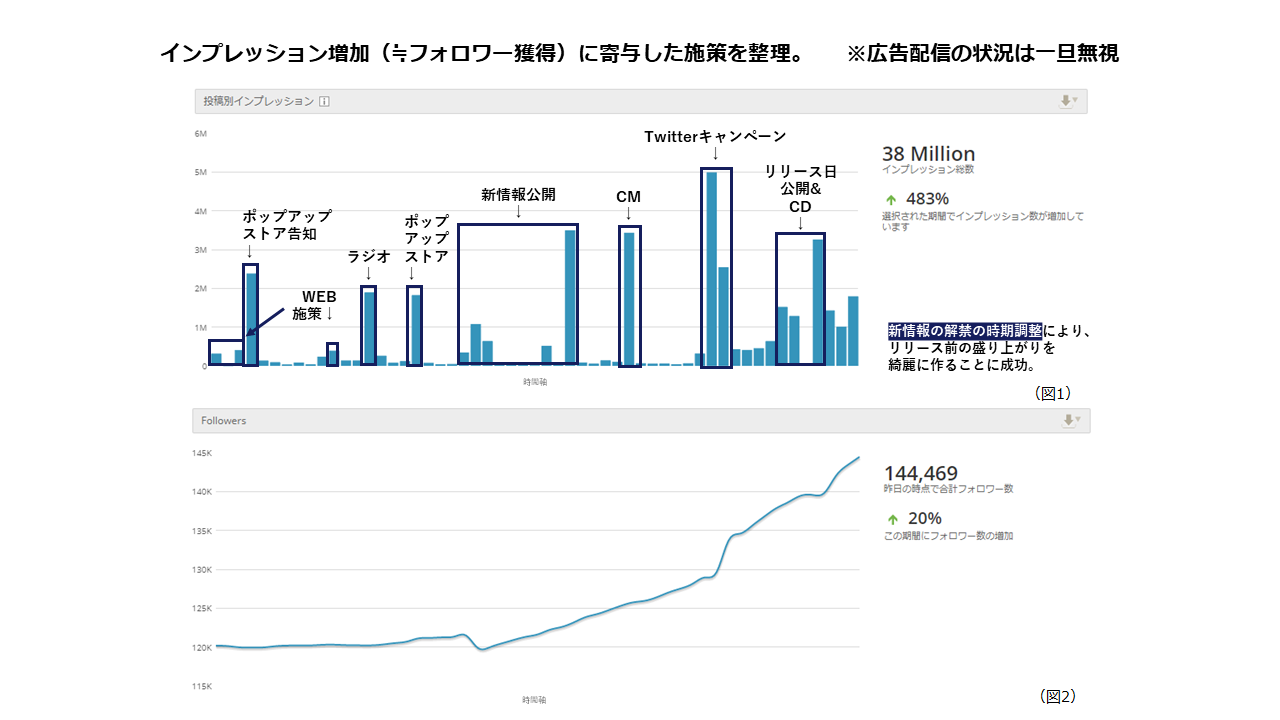

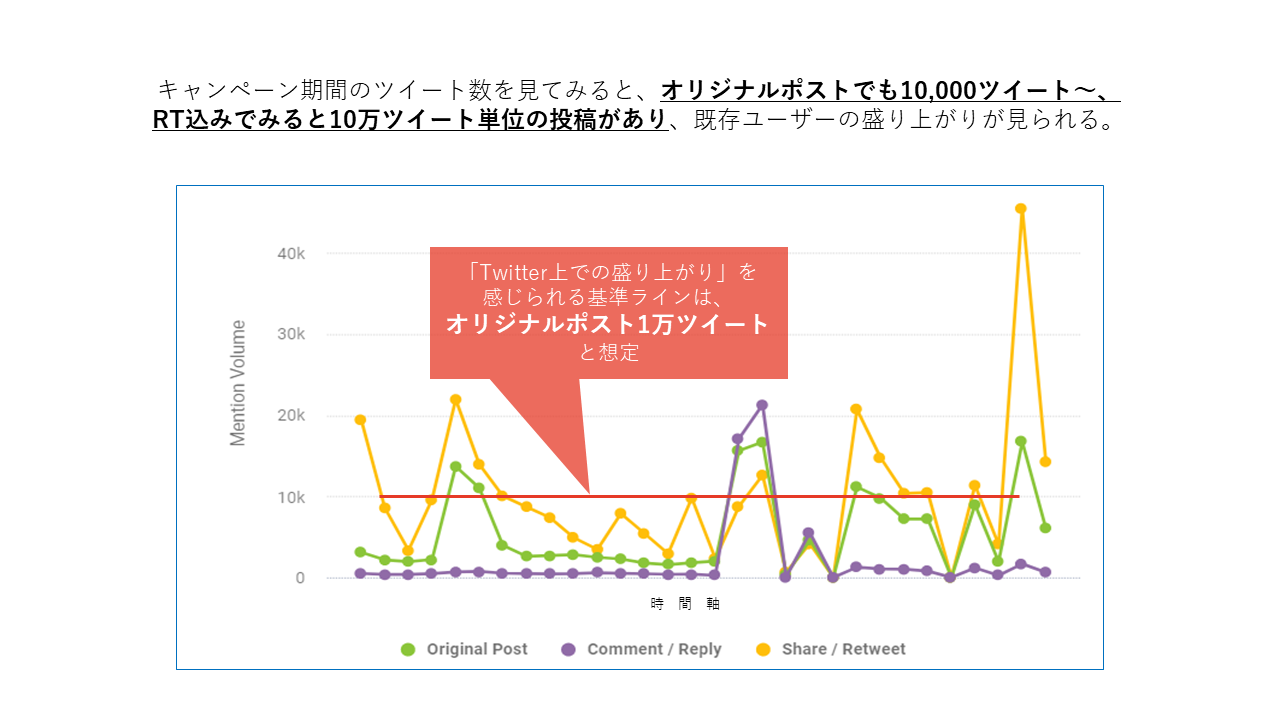

檜田氏:企画の部分だけでなく、先ほど言ったようにリリース時のプロモーションの効果測定にも活用できますし、もちろんモンスト本体のSNSモニタリングにも活用しています。

Brandwatch 効果と今後の展望

檜田氏:プロジェクトオーナーにとっては、企画を立てるまでの調査にかかる時間が短縮できるうえ、社内での新規タイトル企画には「どんなユーザーで、そのユーザーにどんなニーズがあるのか」を言語化(定量化)できているためプロジェクトを円滑に進めるというメリットがあります。いろいろな会社が発表している調査データを企画書に切り貼りして伝えるより、SNSの生の声から導き出したデータで伝える方が、当たり前ですが説得力があります。

その結果、企画からリリースまでの時間が短縮できていると思います。我々は遊び方で楽しさを提供しようという方針ですから、早くリリースして、遊んでいただいて、フィードバックをいただきたい。一般的には、ゲームの開発期間は5~6年だと思いますが、我々はだいたい1年半です。そのスピード感のためには、ユーザーニーズが得られない調査に時間をあまりかけることはできません。

会社にとっては、きちんとユーザーニーズを言語化(定量化)したうえで共通認識を持って開発し、時間をかけずタイミングよくリリースしたゲームですから、成功の確度も上がると思います。企画から一貫してユーザーニーズの調査を行っているので、新規ゲームのリリース前後のプロモーションの効果測定においても、キャンペーンがうまくいった・いかなかったに留まらず、ユーザーニーズを満たしているか、ニーズとの乖離はどこなのかといった調査に「Brandwatch」が活用できるので、モンスト事業の市場調査の精度向上と効率化に大きく貢献しています。

実は、Brandwatchの担当としては、私一人しかいません。他のツールでは「こういう設定で調査できると思います、説明書はこれです」というサポートだったので、分析の相談ができなかったのです。Brandwatchを活用してからは、ブレインパッドのカスタマーサクセスの方がしっかり伴走して、新しいカテゴリの設定やクエリを一緒に考えたり、的確なアドバイスやサポートに助けられました。ブレインパッドに作成してもらったダッシュボードは今でもフル活用しています。

今後もBrandwatchなどのソーシャルリスニングを活用して、もちろん必要に応じて外部調査を活用しつつ、ユーザーの解像度を上げ、事業の成功確度を上げていきたいと考えています。

掲載日:2022年年1月13日

*文中に掲載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

*文中に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。情報は予告なく変更される可能性がございます。

友常氏:ユーザーの声を集める上で「たった1件だけのご意見ツイートよりも、サンプル数の多い市場調査の結果の方が信用できる」という意見もあるかもしれませんが、我々は市場調査の結果もツイート1件も、本質的に同じ「ユーザーの意見」だと思っています。我々はインターネットサイトを運営していて、そのサイトを使っているユーザーさんがつぶやいた。それは、とても大切な1件です。それが全員の意見や多数の意見でないことは分かっていますが、それでも「ユーザーの声に丁寧に耳を傾ける」という事を大切にしているのです。

友常氏:ユーザーの声を集める上で「たった1件だけのご意見ツイートよりも、サンプル数の多い市場調査の結果の方が信用できる」という意見もあるかもしれませんが、我々は市場調査の結果もツイート1件も、本質的に同じ「ユーザーの意見」だと思っています。我々はインターネットサイトを運営していて、そのサイトを使っているユーザーさんがつぶやいた。それは、とても大切な1件です。それが全員の意見や多数の意見でないことは分かっていますが、それでも「ユーザーの声に丁寧に耳を傾ける」という事を大切にしているのです。

和田氏:国内企業が開発する2つのツールと、Brandwatchの3つが候補にあがりましたが、最終的に以下の理由でBrandwatchの採用を決めました。

和田氏:国内企業が開発する2つのツールと、Brandwatchの3つが候補にあがりましたが、最終的に以下の理由でBrandwatchの採用を決めました。 和田氏: Brandwatchの導入予算を確保するため、社内の決裁者向けにBrandwatchの必要性を訴えるプレゼンテーション資料を作成しました。

和田氏: Brandwatchの導入予算を確保するため、社内の決裁者向けにBrandwatchの必要性を訴えるプレゼンテーション資料を作成しました。