事例のポイント

- 「Brandwatch」を活用した高度分析への挑戦の背景と決断、社内の活用浸透について

- 「サボリーノ」商品のリニューアルにおいて、利用シーンと消費者心理に基づく意思決定のポイント

- 「クレンジングリサーチ」の商品改良において、低迷していたシリーズをソーシャルデータを駆使して復活に至る過程の詳細

- 成功と失敗の原因を振り返ることで次の成長につなげる、レベルアップしていくためのWhyの導き方

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーのご紹介

株式会社ブレインパッド・小堺秀真(以下、小堺):最初にBCLカンパニー(以下BCL)様の概要を教えてください。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー・齊藤久美子氏(以下、齊藤氏):化粧品の製造販売を行っている会社です。「サボリーノ」「クレンジングリサーチ」をはじめとしたドラッグストアやバラエティショップ向けの多数のセルフコスメブランドと、直営店で販売している「ROAliv」等、合わせて約50のブランドを展開しています。販売経路は国内だけでなく、台湾や東南アジアを中心に海外にもあります。

BCLカンパニーがソーシャルデータを活用する背景

簡単なツールからソーシャルデータ分析を始めない

小堺:ソーシャルデータの活用に至った背景を教えてください。

齊藤氏:商品開発のアイデアの元が少しでも多く見つかるほうが絶対にいい、ということがまずあります。そして自分が思いつたことが、今世の中のどこにいるのかを把握しないといけません。企画した商品をリリースするタイミングが早すぎても遅すぎても良くないです。経験と勘に頼ってタイミングを外してきた過去があるから根拠が欲しかったということがあります。あるいはもう少し続くトレンドだったのに途中でやめてしまったこともあります。そういった“もったいなさ”をなくしたい気持ちもありました。

齊藤氏:商品開発のアイデアの元が少しでも多く見つかるほうが絶対にいい、ということがまずあります。そして自分が思いつたことが、今世の中のどこにいるのかを把握しないといけません。企画した商品をリリースするタイミングが早すぎても遅すぎても良くないです。経験と勘に頼ってタイミングを外してきた過去があるから根拠が欲しかったということがあります。あるいはもう少し続くトレンドだったのに途中でやめてしまったこともあります。そういった“もったいなさ”をなくしたい気持ちもありました。

小堺:会社としても企画開発した商品のヒット率を上げたいという意思があり、トレンドをどうやって読むのかということが御社の経営課題になっていたかとおもいます。そこでトレンドをデータとして見られるソーシャルデータ活用ツールのニーズがあったということですね。

世に出すのが早すぎたとか止めるのが早すぎたというお話がありました。その「早すぎた」という判断はどうやってくだしていたのでしょうか。

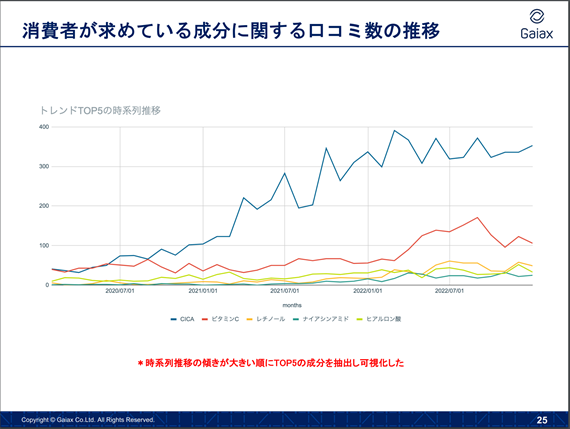

齊藤氏:その辺は実際の市場のトレンドを見て、出すのが早すぎたとか遅すぎた、あるいは止めるのが早かったという反省をしてきました。Brandwatchを導入してからは、たとえば「成分に関する投稿」をSNS上で把握できるようになったので、リリースや撤退のタイミングを間違えることが少なくなりました。

BCLカンパニーがソーシャルリスニングツール「Brandwatch」を採用した理由

小堺:ソーシャルデータ活用のツールはBrandwatch以外にも数多くあります。その中でBrandwatchを選んだ比較基準は何だったのでしょうか。

小堺:ソーシャルデータ活用のツールはBrandwatch以外にも数多くあります。その中でBrandwatchを選んだ比較基準は何だったのでしょうか。

齊藤氏:生の情報(データ)をそのまま活用できること、さらに分析が細かくできるところが良いと感じました。自分たちで生データからダッシュボードを作るような使い方になるので習得は難しかったです。しかし、使いこなしているメンバーが成果を上げているのを見ていると、導入したかいがあったと思うし、メンバーが急速に成長している実感もあります。

小堺:そのような難しいツールを導入する意思決定は、覚悟が必要だったと思うのですが。

齊藤氏:本当に難しくて誰も活用できず、根付かなかったらそのときはやめたらいいという気持ちもありました。簡便なツールもあったのですが、そういうところからスタートしてそれに慣れてしまうと、高度な分析に進むのが大変だと考えました。

小堺:齊藤様からBrandwatchの活用を言われたとき、西村様はどう思いましたか。

西村氏:導入前のブレインパッド様のオリエンテーションで旅行会社様での事例を拝見し、こんな風に新発見ができたらすごいなと思いました。ですからけっこう良いツールを導入してもらえたと思ったのですが、実際に活用するとなると半年ぐらいはかなり難しいと感じ、苦戦することもありました。

西村氏:導入前のブレインパッド様のオリエンテーションで旅行会社様での事例を拝見し、こんな風に新発見ができたらすごいなと思いました。ですからけっこう良いツールを導入してもらえたと思ったのですが、実際に活用するとなると半年ぐらいはかなり難しいと感じ、苦戦することもありました。

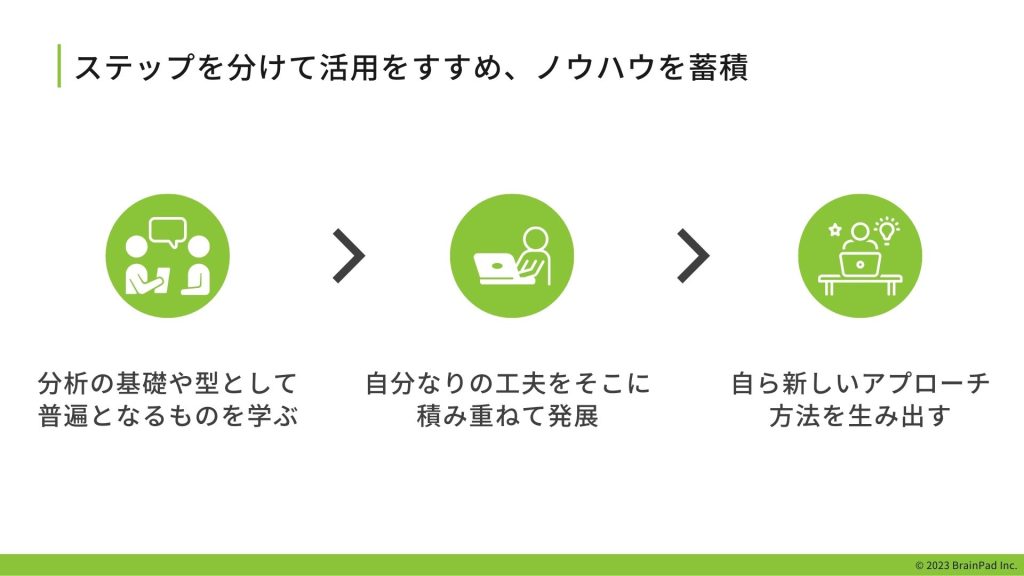

でも、活用に離脱しかけた人も自分の仕事に役立つ発見があると、またやろうという気持ちになって結局活用し続けるようになりました。ブレインパッドの新谷様がオフラインで月2回程来てくださったので、行き詰ったときにすぐ質問・解決して次に進んでいける環境を作ってくださったのも良かったです。実務に活かせる程度に使いこなせるようになるまで1年近くかかりましたが、部内でBrandwatchを活用する習慣ができました。

小堺:活用しているうちに慣れてきたという感覚ですか。

齊藤氏:そうですね。若いメンバーが多く、感性や見方が鋭いことと、気づきが周りの社員と共有できたことなどが大きかったです。

西村氏:知りたいことが尽きないという探求心もみんなに共通しているのでしょう。POSデータを見てもなんでこの商品が売れるのか、売れないのかよくわからないけれど、Brandwatchで分析すればお客様の気持ちがもっとわかるかもしれないという感じで活用しています。

小堺:なぜ知りたいことが尽きないのでしょうか。

齊藤氏:自分の担当する商品をもっと売れるものにしたいからです。例えば、これまでは競合の状況を掴むのが困難でした。しかしBrandwatchを活用すると他社のもっと売れていている商品がSNS上でどんな施策をやっているかがわかるため、自社でもこんなやり方をしてみようといった仮説が立てられるようになったのです。

SNSで見かけた情報を単に見ているだけだと全体像がわからず、結局何をしていいのかもわからなくなるのですが、Brandwatchで分析すると「この施策の結果、これだけ伸びている。ではこの媒体でもう少しお金をかけてみようか」となります。仕掛けたことに対して、どういう反応があったかが見えるので、業績を向上させることにつながるわけです。自分の仮説やアイデアの根拠を探求するにはどうしても高度な分析が必要になります。仮説の検証を繰り返すことで自分の担当するブランドが成長するキッカケを探求することが楽しいということですね。

小堺:その結果、自分の評価も上がるわけですから、多少難しくても面倒でもやってみようとなるわけですね。

齊藤氏:特に販促系は施策と成果の関係がクリアにわかりますから、なおさらです。

ロングセラー商品のリニューアルにBrandwatchをフル活用

伝え方も成分もソーシャルデータ分析を元にリニューアル

小堺:具体的なブランド・商品でどんな分析をしたかを教えていただけますか。

齊藤氏:サボリーノのブランドマネージャーをしており、リニューアルに向けて自分たちで分析もしましたし、コンサルティング会社様に協力してもらって市場分析や競合分析もしました。

商品開発の初期段階では、SNSでサボリーノがどのように語られているかをまずざっくり把握しました。「朝用」「時短」「手軽」など想定していたキーワードが頻繁に投稿されていたことは予想どおりでした。意外だったのは、サボリーノに関する投稿量の多さです。競合する大きなブランドがいくつかあるのですが、それらに数で劣ることなく、またキャンペーン等とは無関係のお客様の自発的な投稿も多かったのです。シートマスクの売上ランキングではそれほど上位ではないのですが、いわゆる「ロイヤル顧客」の比率が極めて高いブランドだとわかりました。

サボリーノという名前からやはり忙しい朝や疲れた夜の時短効果を期待して購入いただいている方がほとんどだったのですが、ロイヤルティーが高まるタイミングについての言及(投稿)で「美容のモチベーションが上がっている」というのがあったのです。美容に対するモチベーションが高まっているから、朝にサボリーノでマスクする、そうすると自己肯定感も高まると言うのですね。これまでの時短効果を後押しするだけではなく「美容のモチベーションが上がっているタイミングでの使用」という新たなニーズの発見を取り込んで商品のリニューアルを企画しました。

小堺:新たなニーズの発見以外に商品リニューアルに際してソーシャルデータ分析から得られた改善ポイントを具体的に教えていただけますか。

齊藤氏:パッケージに「1分でスキンケア完了」「洗顔いらず」などとありますが、その「1分」や「洗顔いらず」を大きな文字にして強調しているところですね。そもそも「サボリーノ」と命名したわけですから、「1分でいい」とか「洗顔いらず」ということは、我々開発者にとっては「あたりまえのことだ」という認識があったのです。ところがソーシャルデータを分析するとお客様は意外とそのことを知りませんでした。

※ソーシャルデータ分析の結果から「サボリーノ」パッケージ内の1分、洗顔いらずの文言を強調

小堺:開発者の思い込みがあったとしても、普段からお客様の心理の動きをソーシャルデータでキャッチしようとしているから、気づいたらすぐに改めようとなるわけですね。商品そのものはあまり変わっていなかったとしても、伝え方を変えることで十分リニューアルになる――そういう新しい伝え方を導き出すためにソーシャルデータ分析が役に立ったということですね。

商品そのものについてもソーシャルデータ分析で大きく変わったことはありますか。

齊藤氏:「保湿力が物足りない」という意見(投稿)が多く見られたので、しっかりとアップしました。ロングセラー商品のリニューアルでは、中身(使用感)は大きく変えないというセオリーがあるのですが、Brandwatchの分析結果を踏まえてあえてそのセオリーには今回従わない意思決定をしました。

なぜなら、サボリーノは「ロイヤル顧客」の比率が極めて高いブランドという分析結果もあり10年もご使用いただいている商品であれば、お客様の平均年齢もそれに伴って上がっていきますので、パワーアップも必要かと考えました。

企画の社内決済をスムーズにしプロモーション・営業連携強化にBrandwatchを活用

小堺:サボリーノは御社の主力ブランドの1つであり、SNSでの投稿も多いということですが、西村様の担当されているブランドではどうだったのでしょうか。

西村氏:私の担当するクレンジングリサーチは20年以上売れている洗顔料シリーズですが、サボリーノとは相反してSNSにほとんど投稿されていない状況でした。緑の容器にリンゴの絵とAHAという大きなロゴがアイコンの商品で、全国のドラッグストアで展開されているので見たことある人は多いけど、話題にならない…。Brandwatchを導入する前の時期ですが、コロナの影響もあって売上が落ちているタイミングで発売したのがこちらの黄色の容器に大きくCと書かれた洗顔です。

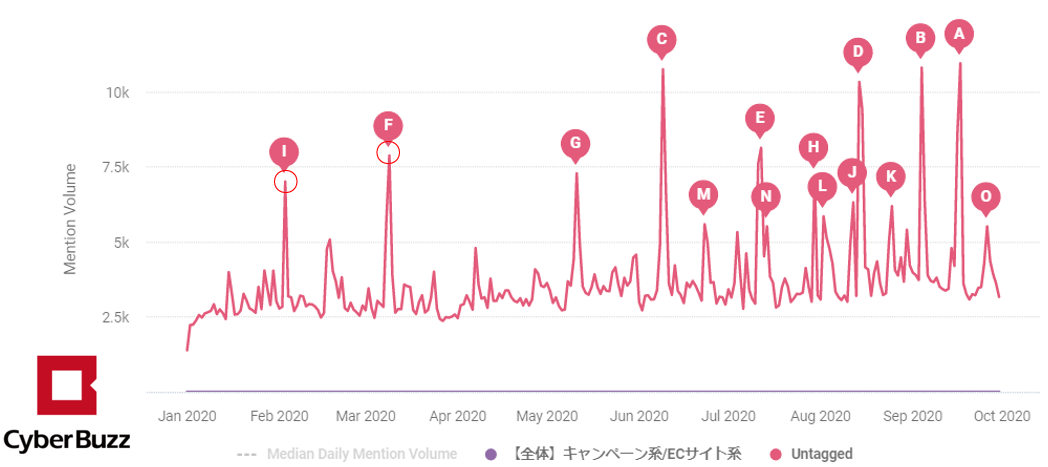

ちょうどコロナ禍でビタミンCのサプリメントが流行っており、スキンケアでもビタミンC配合の商品が増えてきたタイミングでしたので、新商品にビタミンCを配合し、シトラスの香りにしました。SNSで話題になっているビタミンCを取り入れることで、ブランドに鮮度とSNSでの話題性を作る狙いでした。それまでのブランドイメージにはないカラーですが、一目でビタミンCを連想できるレモンのような鮮やかな黄色いパッケージにしたのもポイントです。ビタミンCを出すタイミングとしては少し遅いかなとも思ったのですが、出して見たらこの黄色が売り場でよく目立ち、とても売れました。期間限定で発売したのですが、売れ行きがよかったのですぐに定番化が決まりました。

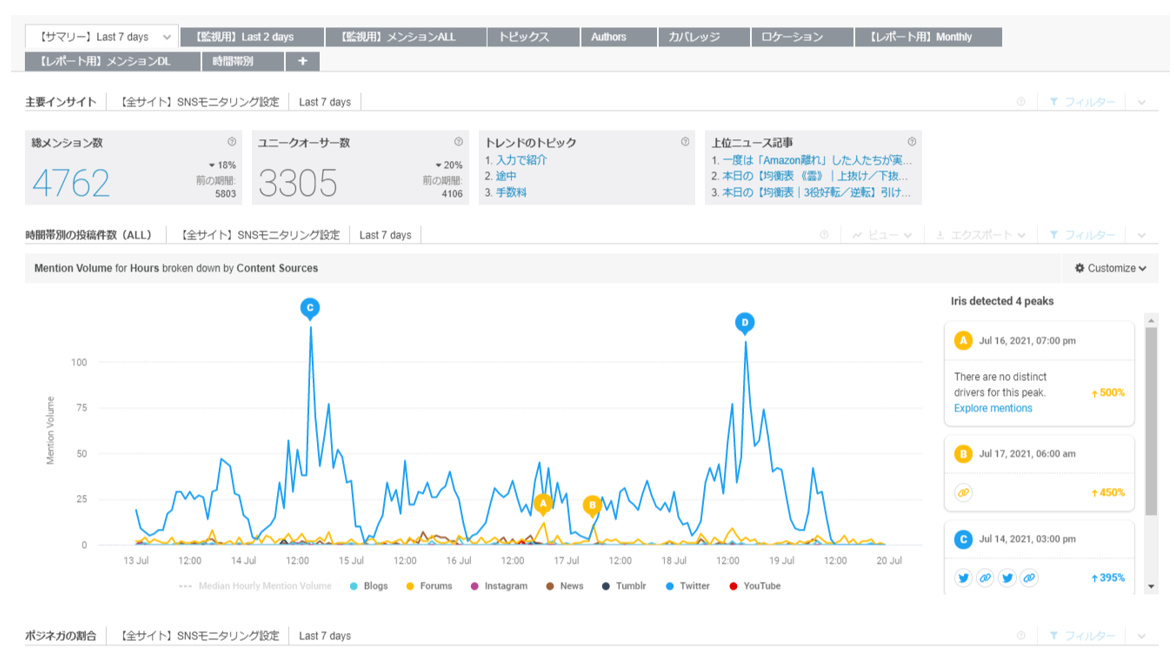

商品は売れましたが、私も会社としても「今後もビタミンCブームは続くのか?」という疑問があったので、Brandwatchで分析したところ、投稿量の推移や投稿内容からまだまだ続きそうだという予想を立てられたので、その後もビタミンC配合の新商品をいくつか開発しました。営業からの「これいつまで売れるの?」にも答えやすくなりました。

齊藤氏:ロングセラーではありましたが低迷していたシリーズで、ジリジリと衰退期に入りかけていたところから復活の糸口をみつけられたのはよかったです。

小堺:Brandwatchを導入して、やりやすくなったことはありますか。

西村氏:クレンジングリサーチについては、トレンド性のある成分を取り入れる手法が成功したので、その後もレチノール配合の洗顔や炭・泥配合の黒い洗顔をローンチし、今は洗顔だけで7アイテムが出ています。他社がすでに同じ成分の商品を上市していると開発会議で「周回遅れでそれをやるの?」といった批判を受けることもありましたが、私の頭の中にはBrandwatchから導きだしたトレンドの流れみたいなものがあったので、売れる自信が多少なりともありましたし、結局は売れました。その後の開発会議では、先んじてBrandwatchの分析結果を出すようにしています。

小堺:なるほど。社内プレゼンの武器になっているわけですね。世の中に出す前に社内を通さないといけないわけで、根拠を出せと言われたときにBrandwatchでの分析データを見せることで、今まで通らなかったことが通るようなったということでしょうか。

齊藤氏:Brandwatchを導入してからは、数多くのデータを提示しながらプレゼンをするようになったので、企画に対して「本当に大丈夫なのか?」と言う経営陣がほぼいなくなりました。経営陣も独自の感性をもっています。これまではその感覚に合致しないと決裁が通らないことも多かったです。それが良い悪いということではなく、私たちも議論できるだけのデータ(根拠)を持っていなかったので、結局は感性と感性の戦いになっていました。

今はブランド全体のあり方については意見を出してくれますが、商品が本当に売れるのか問われるようなことはほとんどなくなりましたね。

小堺:マーケットの声、お客様の声の威力は絶大ということですね。

齊藤氏:以前は自分の企画を補強するために自己に都合のよいデータを活用することも少しありましたが、根拠としては弱いわけです。その点ソーシャルデータはお客様の声なので根拠として非常に強力です。

Brandwatch の評価と今後の展望

企画にデータを活かすことを日常化するには?

齊藤氏:たとえば事前調査ではこれはけっこう売れると思っていた商品が、市場に出してみたら思ったよりも奮わないということが最近ありました。その際には競合が実施している施策に対する投稿量と施策内容を見て、私たちはそれに対してどこまでやっているのかを比較したのです。以前は、「何か売れてないね。ダメだ」で終わりだったのが、しっかり振り返りできるようになり、次につなげられるようになった――これはとても重要なことだと思います。

小堺:データを見る感覚と声を拾う感覚が日常に根付き始めているわけですね。

齊藤氏:企画書には必ず分析データを入れるというルールを作り、人事評価の項目にも入れました。仕組み化したわけです。本人が絶対おもしろいと思った企画でも、バックボーンになる数字を出すために調べたら「ちょっと違うな」と気づくこともあり、もう1度考え直すといったことが定着しています。

小堺:Brandwatchを商品開発に活かすプロセスが改めて理解できました。

ところで商品企画での定性調査と言うと、デプスインタビューが定番と思います。Brandwatchを導入したことによってデプスインタビューのあり方が変わった、あるいは不要になったといったことはありましたか。

齊藤氏:そもそもデプスインタビューとソーシャルデータ分析では顧客サンプルの取り方も違うので、お互い補完するものになると思います。

小堺:なるほど。武器が1つ増えたということですね。

失敗した商品を振り返るのは嫌だが、それが成長の糧になる

小堺:今後齊藤様や西村様の後継者を育成していくことも必要なのではと思います。そのためにどのようなことを考えておられますか。

西村氏:過去にヒットした商品とそうではなかった商品を比較してみると、どんなに新規性や差別化ポイントがあっても、お客様のニーズとしっかり向き合えていなかったことが失敗の要因であることがほとんどです。要するに売れなかったものはニーズがなかったのです。こんなことはどのマーケティングの教科書にも書いてあるようなことですが、Brandwatchでソーシャルデータ活用し始めたこの1年半は、ニーズと向き合うことの大切さを今まで以上に強く実感しています。

西村氏:過去にヒットした商品とそうではなかった商品を比較してみると、どんなに新規性や差別化ポイントがあっても、お客様のニーズとしっかり向き合えていなかったことが失敗の要因であることがほとんどです。要するに売れなかったものはニーズがなかったのです。こんなことはどのマーケティングの教科書にも書いてあるようなことですが、Brandwatchでソーシャルデータ活用し始めたこの1年半は、ニーズと向き合うことの大切さを今まで以上に強く実感しています。

私よりも若いメンバーは今からそれができるので、ソーシャルデータの活用を続けていればもっともっとニーズに寄り添った良い商品を自分のキャリアの中で生み出せるだろうなと思っています。ですからお客様のニーズと向き合うことを続けてほしいです。

齊藤氏:先ほど質問にあったデプスインタビューも含めて調査全般を経験することがまず大事だと思います。Brandwatchだけに頼ると、これも調べたほうがいいということを見落とすし、全体を見失うこともあると思います。ただBrandwatchを活用することで、メンバー全体が成長してきています。ソーシャルデータ分析自体の新しさもありますが、自分たちのやってきたことをしっかり振り返れることが大きいです。

当社は次々と商品を出せるところがあるので、そのぶん失敗も多いのです。その失敗の原因を「営業が売ってくれなかった」とか「販促費がかけられなかった」とか周りの要因のせいにしてしまうこともありますが、それを続けるだけでは自分ごととして振り返ることができません。売れなかった自分の商品をBrandwatchを活用して振り返ることで、成長につなげなければなりません。

新しい成分や新しい技術も大事ですが、それに溺れてしまうとお客様はなぜ欲しいのか、なぜ使いたいかが忘れがちになります。「なぜ」と合致しない商品は絶対売れないです。

小堺:やはりWhyが大切ですね。なぜお客様はそれを求めているのかが重要で、その素材を使いたいから買うわけではないということです。

齊藤氏:そうですね。Whyを分析できるのがBrandwatchの良いところです。

小堺:Whyをしっかり分析して、企画力を上げつつ、しっかり振り返りをして仮説の正しさを検証し、反省を繰り返すことでレベルアップしていく――そのことにBrandwatchは活用できるということでしょうか。

齊藤氏:そうですね。そもそも売れなかった商品を振り返るのは誰しも嫌です。だから誰かのせいにしたくなってしまいますが、それを止めてうまくいかなかった原因に向き合うことがやはり成長の糧になるのですね。

小堺:失敗したときに一度立ち止まって、「実はこういう間違いをしていた。それを繰り返さないように次回からはこうしよう」という成長につなげるための確認ツールにBrandwatchはなり得るということですね。

今日は良いお話をたくさん聞くことができました。お忙しい中、お二人とも本当にありがとうございました。

*文中に掲載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

*文中に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。情報は予告なく変更される可能性がございます。

米谷氏:お客様の変化が速い時代には、過去のデータだけではなく、お客様が次に何を求めているのか、先行情報を幅広く収集し、変化を敏感に感じとっていくことが大切ではないかと考えていました。社会の動きや生活のトレンドなどを自分の目で直に見ることや 、なるべく生の一次情報に触れ、そこから「仮説」を導き出すことが大事だと考えています。ソーシャルメディア(SNS)上でのお客様の声もそのなかの一つの大切な声(情報)と捉えています。

米谷氏:お客様の変化が速い時代には、過去のデータだけではなく、お客様が次に何を求めているのか、先行情報を幅広く収集し、変化を敏感に感じとっていくことが大切ではないかと考えていました。社会の動きや生活のトレンドなどを自分の目で直に見ることや 、なるべく生の一次情報に触れ、そこから「仮説」を導き出すことが大事だと考えています。ソーシャルメディア(SNS)上でのお客様の声もそのなかの一つの大切な声(情報)と捉えています。

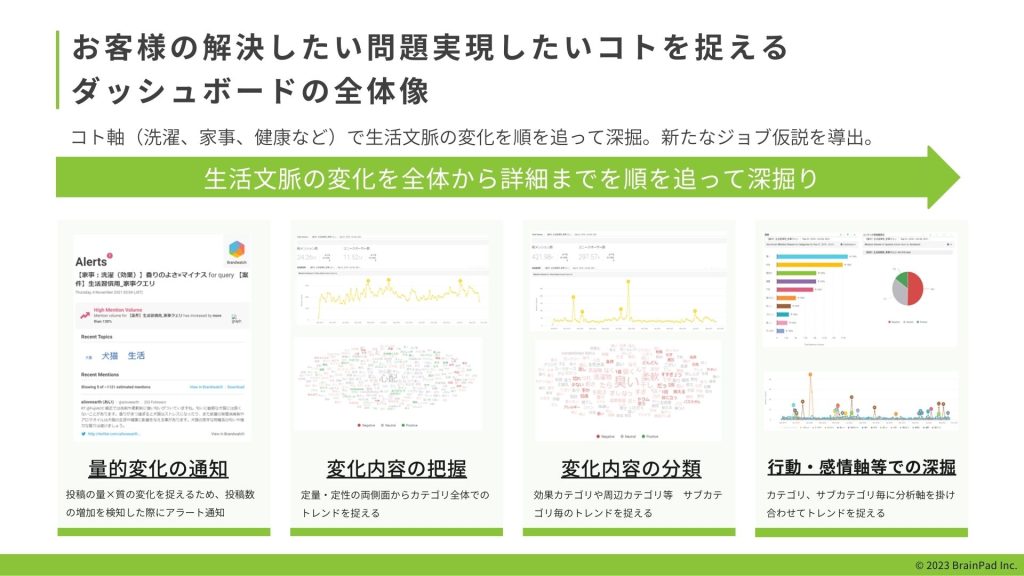

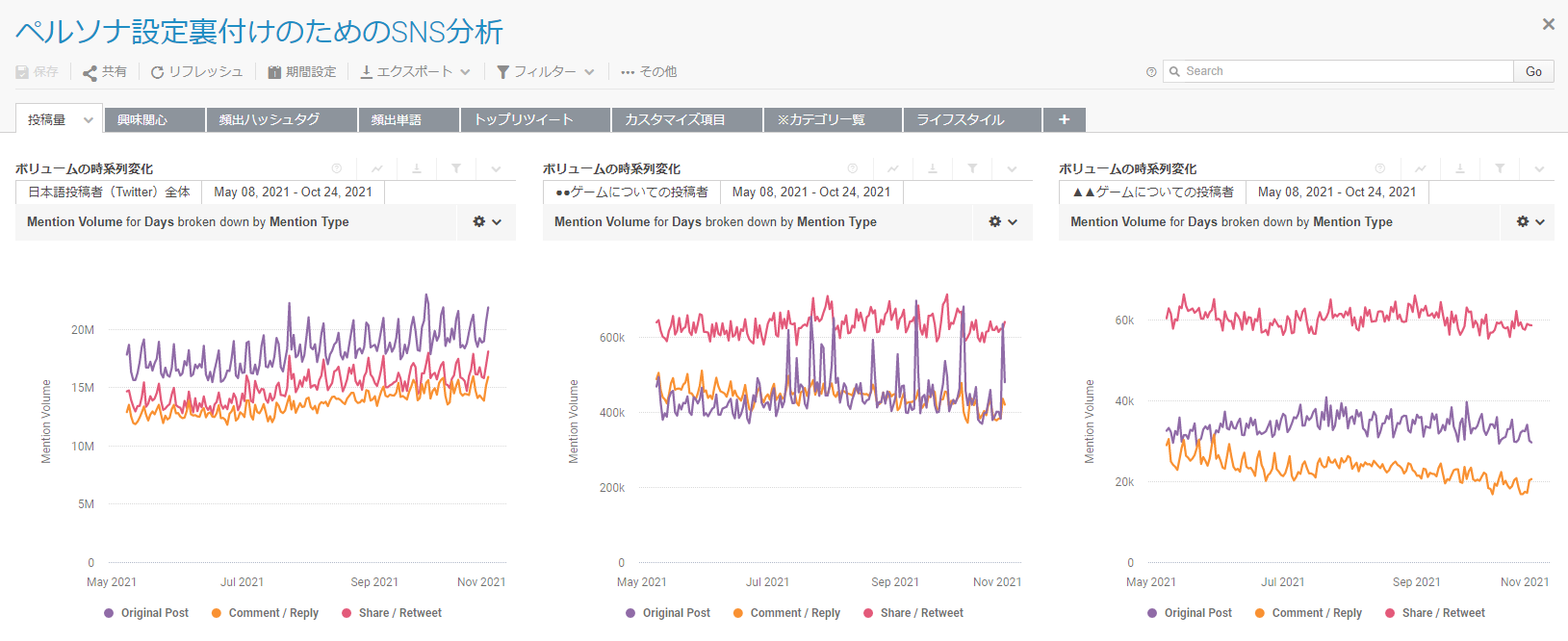

清水氏:私は入社後にコンシューマーナレッジの現在所属するグループに配属となり、今回の「お客様の解決したい問題、実現したいコトを発見するアプローチ手法の開発」が、自分が主担当となる初めてのプロジェクトでした。そのため「失敗を恐れずに、お客様が今何を求めているのかを理解するために、新しいツールをマスターして、これを自分の強みにしよう」と考え、プロジェクトに取り組んでいきました。Brandwatchを活用したリサーチやアナリティクスについて何も知らなかったので、Brandwatchのイロハを飯塚さん(ブレインパッド カスタマーサクセス部)に徹底的に教えてもらいながら、ツールの習熟度を高めていきました。

清水氏:私は入社後にコンシューマーナレッジの現在所属するグループに配属となり、今回の「お客様の解決したい問題、実現したいコトを発見するアプローチ手法の開発」が、自分が主担当となる初めてのプロジェクトでした。そのため「失敗を恐れずに、お客様が今何を求めているのかを理解するために、新しいツールをマスターして、これを自分の強みにしよう」と考え、プロジェクトに取り組んでいきました。Brandwatchを活用したリサーチやアナリティクスについて何も知らなかったので、Brandwatchのイロハを飯塚さん(ブレインパッド カスタマーサクセス部)に徹底的に教えてもらいながら、ツールの習熟度を高めていきました。

実は、ブレインパッド様から「週に何時間くらい分析する時間が取れますか?」と質問をいただき、「その時の状況にもよるが、少ないと週に1時間程度」と答えました。このようなユーザ企業の状況やニーズを真摯に聞いていただき、ブレインパッド様側で、事前に分析のためのデータクレンジング、アラートの設定、カテゴリの追加などをおこない、分析の時間が週に1時間であっても、分析レポートまでアウトプットすることが可能か、事前に緻密に試行、テストいただき、提供してくださっていることを知り、感銘を受けました。

実は、ブレインパッド様から「週に何時間くらい分析する時間が取れますか?」と質問をいただき、「その時の状況にもよるが、少ないと週に1時間程度」と答えました。このようなユーザ企業の状況やニーズを真摯に聞いていただき、ブレインパッド様側で、事前に分析のためのデータクレンジング、アラートの設定、カテゴリの追加などをおこない、分析の時間が週に1時間であっても、分析レポートまでアウトプットすることが可能か、事前に緻密に試行、テストいただき、提供してくださっていることを知り、感銘を受けました。 黄氏:私が担当しているのは「掃除」のカテゴリです。私はよく「掃除」以外の他のカテゴリも見るのですが、どのような切り口、軸で生活文脈のデータを深掘りしていくのが有効かはカテゴリごとに違います。その中から自分なりに分析軸を組み合わせ、今は自己流の型がつくれてきていると感じています。自分なりの使い方ができるのがBrandwatchの面白いところだと思います。

黄氏:私が担当しているのは「掃除」のカテゴリです。私はよく「掃除」以外の他のカテゴリも見るのですが、どのような切り口、軸で生活文脈のデータを深掘りしていくのが有効かはカテゴリごとに違います。その中から自分なりに分析軸を組み合わせ、今は自己流の型がつくれてきていると感じています。自分なりの使い方ができるのがBrandwatchの面白いところだと思います。 松本氏:私が担当しているのは「衛生・清潔」のカテゴリです。分析を始めた当初はお客様が真に抱えている悩みや問題を発見していくことに苦労していました。しかしある時、「衛生・清潔領域の多くの生活文脈があるが、これをくまなく見続けた先に、新たな発見が本当にあるのだろうか」と疑問を持ちました。

松本氏:私が担当しているのは「衛生・清潔」のカテゴリです。分析を始めた当初はお客様が真に抱えている悩みや問題を発見していくことに苦労していました。しかしある時、「衛生・清潔領域の多くの生活文脈があるが、これをくまなく見続けた先に、新たな発見が本当にあるのだろうか」と疑問を持ちました。

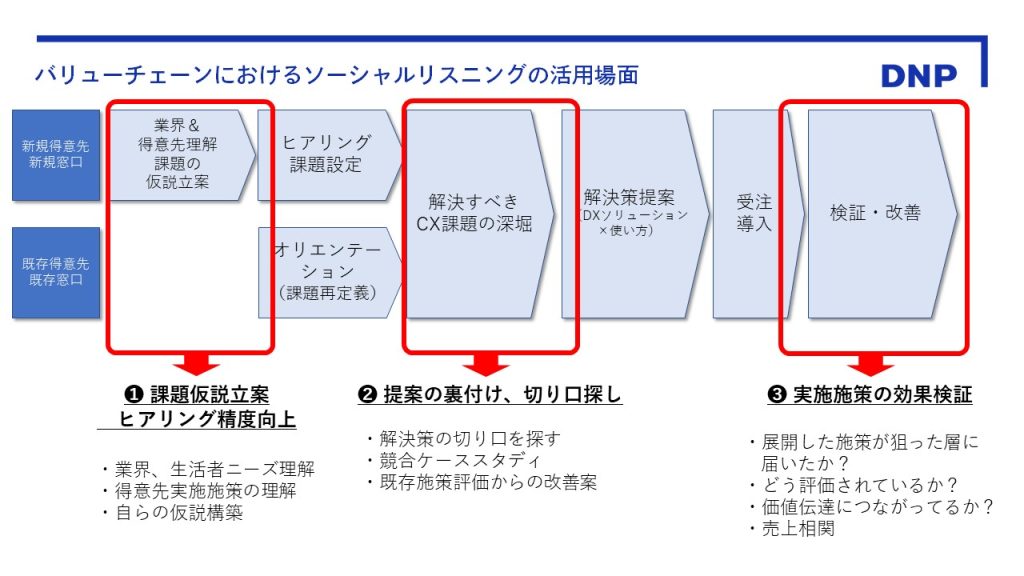

岩橋氏:私たちの部門に求められているのは、CXを最大化するために、さまざまなデータを見つつ、コミュニケーションの全体プランを提案することです。Webリサーチにはかなり長く取り組んできましたが、今は生活者の検索行動がかなり変わっていますので、生活者ニーズを把握する手段のひとつとしてSNSなどオンライン上の声を活用し始めました。

岩橋氏:私たちの部門に求められているのは、CXを最大化するために、さまざまなデータを見つつ、コミュニケーションの全体プランを提案することです。Webリサーチにはかなり長く取り組んできましたが、今は生活者の検索行動がかなり変わっていますので、生活者ニーズを把握する手段のひとつとしてSNSなどオンライン上の声を活用し始めました。 伊藤氏:今はお取引先も1stパーティーデータ(お客様の情報)をお持ちですから、先方が知らないような「生活者」のインサイトと、そこからの考察が必要です。そういう意味で、「生活者の声」は非常に重要ですし、そこに私たちの考察なども交えて提案できると、説得力が増すのではないかなと思っています。

伊藤氏:今はお取引先も1stパーティーデータ(お客様の情報)をお持ちですから、先方が知らないような「生活者」のインサイトと、そこからの考察が必要です。そういう意味で、「生活者の声」は非常に重要ですし、そこに私たちの考察なども交えて提案できると、説得力が増すのではないかなと思っています。 小副川氏:「この商品はこの年代の男性に売れている」などの事実はセールスデータなどから考察はできます。ただ、購入した人たちは何が好きなのかというインサイトは、Twitterなどお客様の反応を直接見ることができるSNSの場にヒントがあり、それらを活用するためのツールが必要でした。

小副川氏:「この商品はこの年代の男性に売れている」などの事実はセールスデータなどから考察はできます。ただ、購入した人たちは何が好きなのかというインサイトは、Twitterなどお客様の反応を直接見ることができるSNSの場にヒントがあり、それらを活用するためのツールが必要でした。 前田氏:私が担当している業界では、「業界内での仮説」のようなものがあります。業界内で当たり前に考えられていることが、生活者にとっても当たり前なのか、お取引先側が不安になることもあります。ツールを使って生活者の声を抽出し、提示することで、お取引先の疑問や不安を解消することができ、提案の説得力も増すと考えています。

前田氏:私が担当している業界では、「業界内での仮説」のようなものがあります。業界内で当たり前に考えられていることが、生活者にとっても当たり前なのか、お取引先側が不安になることもあります。ツールを使って生活者の声を抽出し、提示することで、お取引先の疑問や不安を解消することができ、提案の説得力も増すと考えています。

前田氏:既存のお取引先である美容系商品のメーカーから、「男性向け新商品が出るので、コンセプトとパッケージデザインのコンペに…」と声がかかった事例です。

前田氏:既存のお取引先である美容系商品のメーカーから、「男性向け新商品が出るので、コンセプトとパッケージデザインのコンペに…」と声がかかった事例です。 伊藤氏:ある食品メーカーで、包装材などの製造物関連のお取引はありましたが、プロモーション領域でもご支援できないかと考え、ロングセラー商品について新しい視点のプロモーション提案を行った事例です。コンペがあったわけではなく、今後コンペがあったらお声をかけてもらえるような関係性を築きたい、このような提案ができます、と知っていただくことが目的です。個人的にも、ソーシャルリスニングをどのように活用すれば成果を出せるのか、試したいと考えていたところでした。

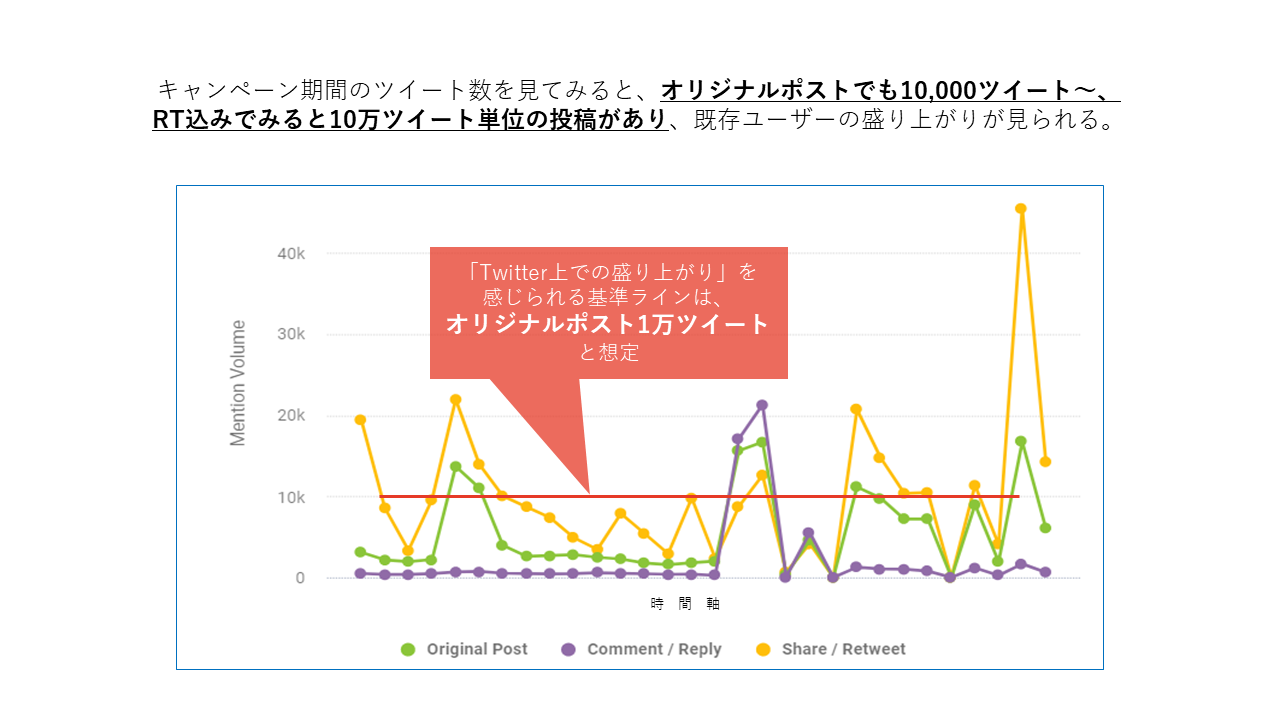

伊藤氏:ある食品メーカーで、包装材などの製造物関連のお取引はありましたが、プロモーション領域でもご支援できないかと考え、ロングセラー商品について新しい視点のプロモーション提案を行った事例です。コンペがあったわけではなく、今後コンペがあったらお声をかけてもらえるような関係性を築きたい、このような提案ができます、と知っていただくことが目的です。個人的にも、ソーシャルリスニングをどのように活用すれば成果を出せるのか、試したいと考えていたところでした。 小副川氏:家電メーカーの商品プロモーションの事例です。売り場のプロモーションを受託していましたが、イベントなど別領域のプロモーションにも携わることになりました。そこで、どのようなターゲットにどのように訴求すれば売り上げ増になるかという仮説を立案し、そのプロモーションの効果測定のためにBrandwatchを活用しました。

小副川氏:家電メーカーの商品プロモーションの事例です。売り場のプロモーションを受託していましたが、イベントなど別領域のプロモーションにも携わることになりました。そこで、どのようなターゲットにどのように訴求すれば売り上げ増になるかという仮説を立案し、そのプロモーションの効果測定のためにBrandwatchを活用しました。

友常氏:ユーザーの声を集める上で「たった1件だけのご意見ツイートよりも、サンプル数の多い市場調査の結果の方が信用できる」という意見もあるかもしれませんが、我々は市場調査の結果もツイート1件も、本質的に同じ「ユーザーの意見」だと思っています。我々はインターネットサイトを運営していて、そのサイトを使っているユーザーさんがつぶやいた。それは、とても大切な1件です。それが全員の意見や多数の意見でないことは分かっていますが、それでも「ユーザーの声に丁寧に耳を傾ける」という事を大切にしているのです。

友常氏:ユーザーの声を集める上で「たった1件だけのご意見ツイートよりも、サンプル数の多い市場調査の結果の方が信用できる」という意見もあるかもしれませんが、我々は市場調査の結果もツイート1件も、本質的に同じ「ユーザーの意見」だと思っています。我々はインターネットサイトを運営していて、そのサイトを使っているユーザーさんがつぶやいた。それは、とても大切な1件です。それが全員の意見や多数の意見でないことは分かっていますが、それでも「ユーザーの声に丁寧に耳を傾ける」という事を大切にしているのです。

和田氏:国内企業が開発する2つのツールと、Brandwatchの3つが候補にあがりましたが、最終的に以下の理由でBrandwatchの採用を決めました。

和田氏:国内企業が開発する2つのツールと、Brandwatchの3つが候補にあがりましたが、最終的に以下の理由でBrandwatchの採用を決めました。 和田氏: Brandwatchの導入予算を確保するため、社内の決裁者向けにBrandwatchの必要性を訴えるプレゼンテーション資料を作成しました。

和田氏: Brandwatchの導入予算を確保するため、社内の決裁者向けにBrandwatchの必要性を訴えるプレゼンテーション資料を作成しました。

.png)