本記事は、弊社のCrimson Hexagonサイト上に掲載している、2018年08月07日付ブログ記事の転載となります。

※ブレインパッドは、2013年より「Crimson Hexagon」と日本国内唯一の販売代理店契約を締結し、ブランド企業を中心に数多くのクライアントにソーシャルメディアアナリティクスツールの導入と活用支援を行ってまいりました。その豊富な実績を評価され、このたび「Brandwatch」からも公式ディストリビューションパートナーに認定されました。

10年間分のソーシャルメディアデータを振り返る

*本記事は、クリムゾンヘキサゴン社の記事を日本国内唯一の代理店であるブレインパッドが翻訳してお届けします。

2018年5月、クリムゾンヘキサゴンが2008年からソーシャルメディアデータ分析を開始して10周年を迎えました。最も重要なことは、さまざまなブランドやユーザー、トピックを考察するための10年間分のデータがあるということです。2008年からクリムゾンヘキサゴン社は、InstagramやFacebook、ブログ、レビューなど多くのデータソースを加えてきましたが、すべてのはじまりはTwitterからでした。

10年前のTwitterにログインすると、当時大統領候補であったバラク・オバマ上院議員のつぶやきなどの、その瞬間のホットな話題をあなたは見ているかもしれません。

現在、TwitterではK-POPバンド「BTS(防弾少年団)」や彼らのニューシングルについて、もしくはトランプ大統領の最新のつぶやき、「ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー」の公開日についてが話題となっているかもしれません。

しかしどのような人が投稿しているかに関わらず、ソーシャルメディアが日常生活に浸透していることは否定できません。ここでは、この10年間でどのようにTwitterが変化したのか見てみましょう。

10年という節目を記すため、Twitterデータについて次のような質問に答えました。

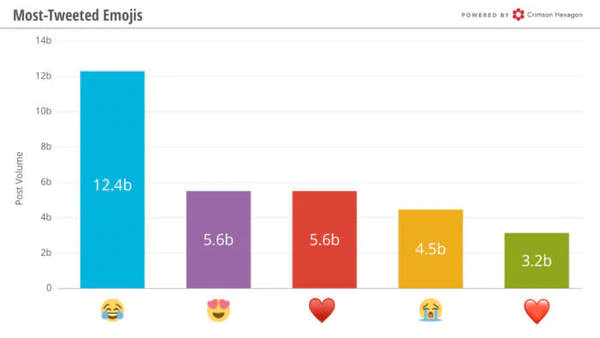

- Twitterで最も使われている絵文字は何か?

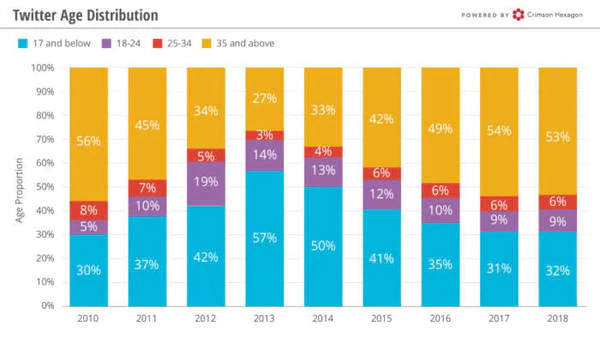

- Twitterユーザーのデモグラ (*1) はどのように変化したか?

- Twitter上でどんなブランドロゴ画像が最も登場するか?

*1)デモグラ(デモグラフィック)

性別、年齢、居住地域、所得、職業、家族構成など人口統計学的な属性データの総称。

出典:コトバンク

10年分のデータから振り返る10の考察:

1.最も「いいね」が集まったツイート訳:生まれたときから、肌の色や生い立ち、宗教を理由にして他人を憎む人などいない

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

2.最もリツイートされたツイート

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

訳:助けてくれ! ナゲットが必要なんだ!

注釈:

投稿者が「1年間ナゲットが無料になるには何リツイートが必要か?」とウェンディーズ公式に質問したところ、「18 Million(1800万リツイート)」と返信したことにより盛り上がった投稿。

詳細の経緯を知りたい方はこちら

3.最もツイートされた絵文字

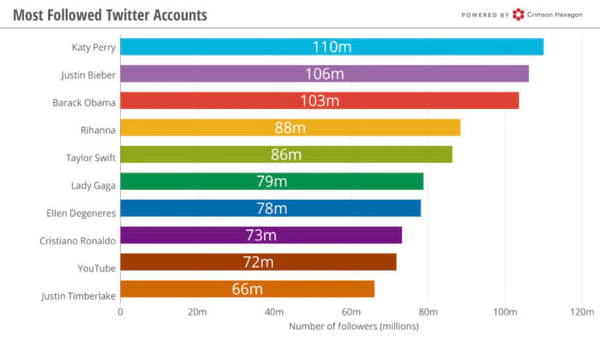

4.最もフォロワー数が多いTwitterアカウント

5.2008年からのTwitterユーザーの年代推移

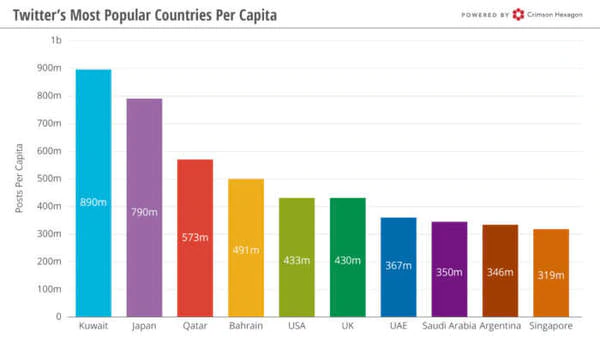

6.Twitterが最も盛んな国(人口比)

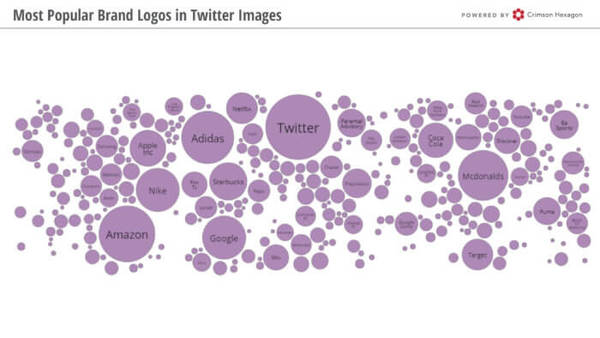

7.Twitter画像で最も人気なブランドロゴ

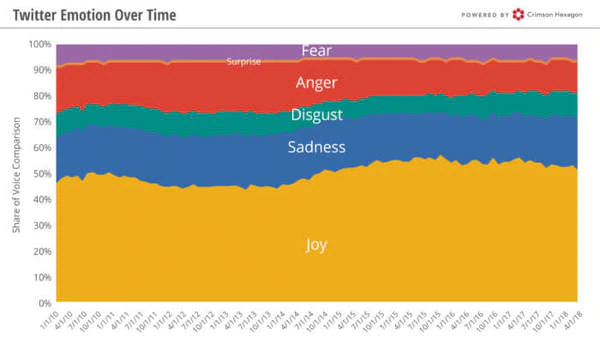

8.年月の経過に伴うTwitter上の感情変化

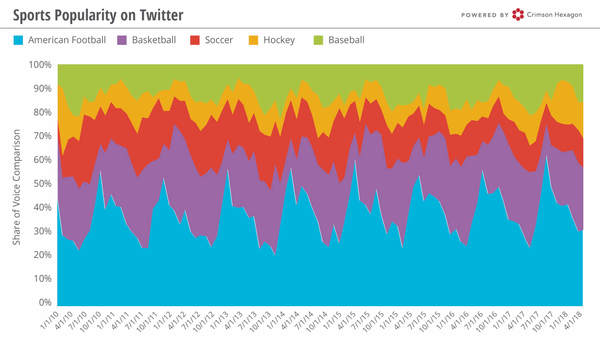

9.Twitter上で人気のあるスポーツ

シーズン期間の波が顕著にでています。

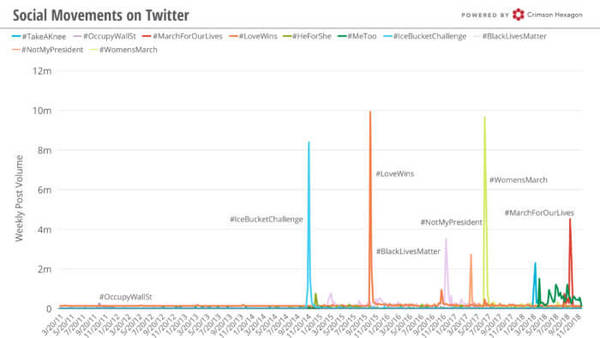

10.ソーシャルムーブメントについて最も多いツイート

#IceBucketChallenge(アイスバケツチャレンジ)

:ALS(筋萎縮性側索硬化症)理解促進のためのチャリティキャンペーン

#LoveWins

:アメリカ全州で同性婚が合法化した際に話題となり、企業や個人が多く使用したハッシュタグ

#BlackLivesMatter

:黒人少年が白人警官に射殺された事件を発端に生まれた運動。以後、黒人が警官に殺害されるたびに全米各地で大規模なデモとなっている

#NotMyPresident

:2016年のアメリカ大統領選でトランプ大統領が誕生した際に、それを拒絶するムーブメント

#MomensMarch

:トランプ大統領就任の翌日、首都ワシントンで行われたウィメンズ・マーチを筆頭に行われた女性たちのデモ

#MarchForOurLives

:2018年2月にフロリダ州の高校で起きた銃乱射事件後、高校生が立ち上げた銃規制を求める活動

まとめ:Twitterの全量データは過去を遡れる

いかがでしたか。

Crimson Hexagon ForSight Platform(クリムゾンヘキサゴン)では、Twitter社とFirehose契約を締結しておりTwitterの全量データが取得可能です。また、過去にも遡って投稿を追えるため、今回のような考察が実現しています。ビジネスにおいても、今回のようなトレンドを発見したい時や過去の施策を振り返りたい時などに有用ではないでしょうか。

本記事にてご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

マーケティングリサーチツールBrandwatchについて

関連記事

・ソーシャルリスニンク゛ならTwitter?Facebook?注目すべきSNSとは

・ソーシャルリスニングとは?概要や方法について

Brandwatchは主なソーシャルネットワークとの公式パートナーです。

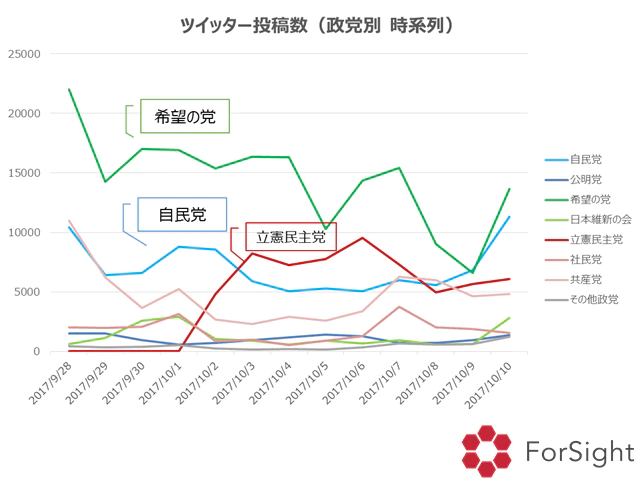

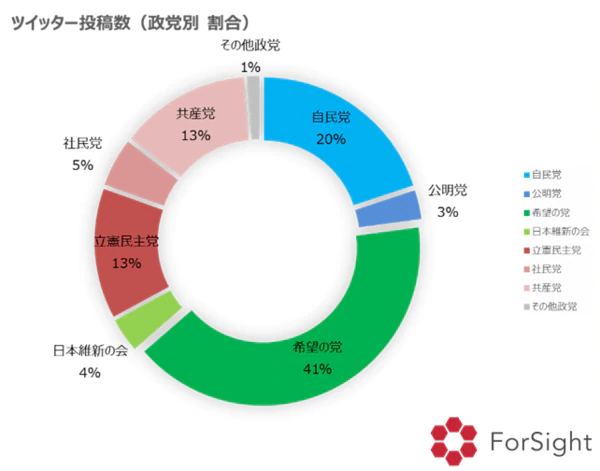

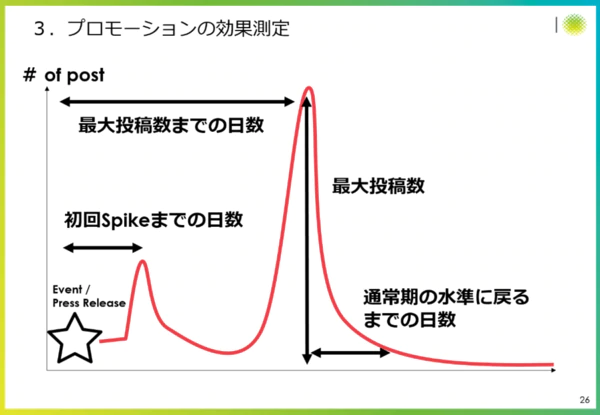

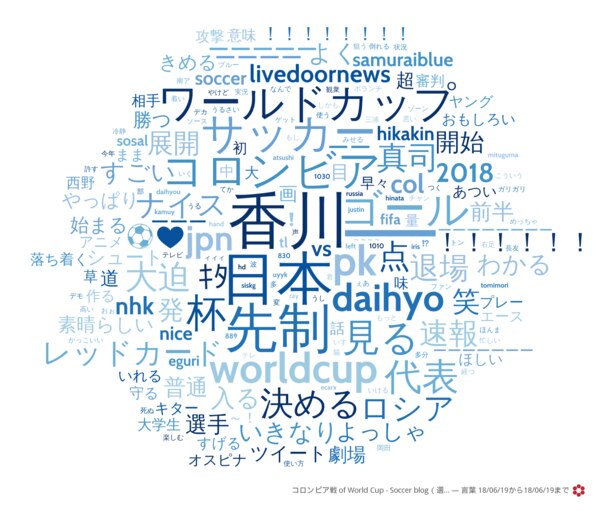

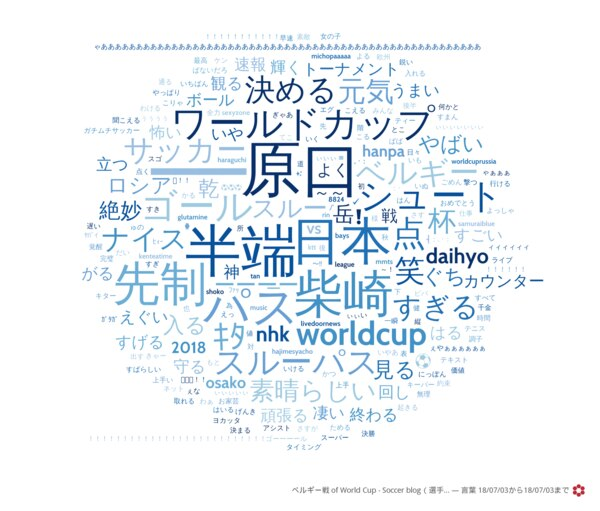

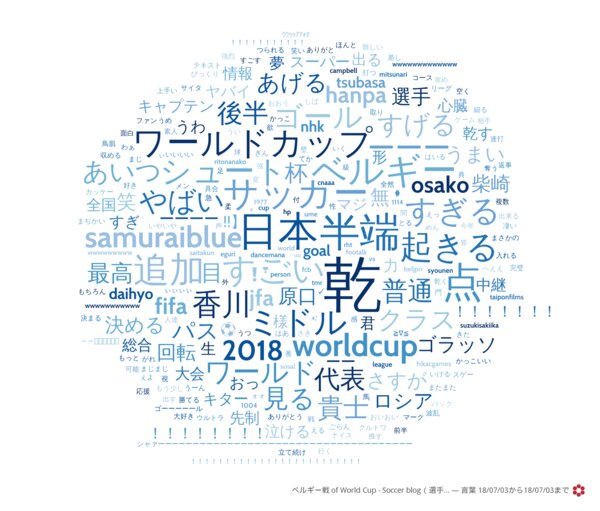

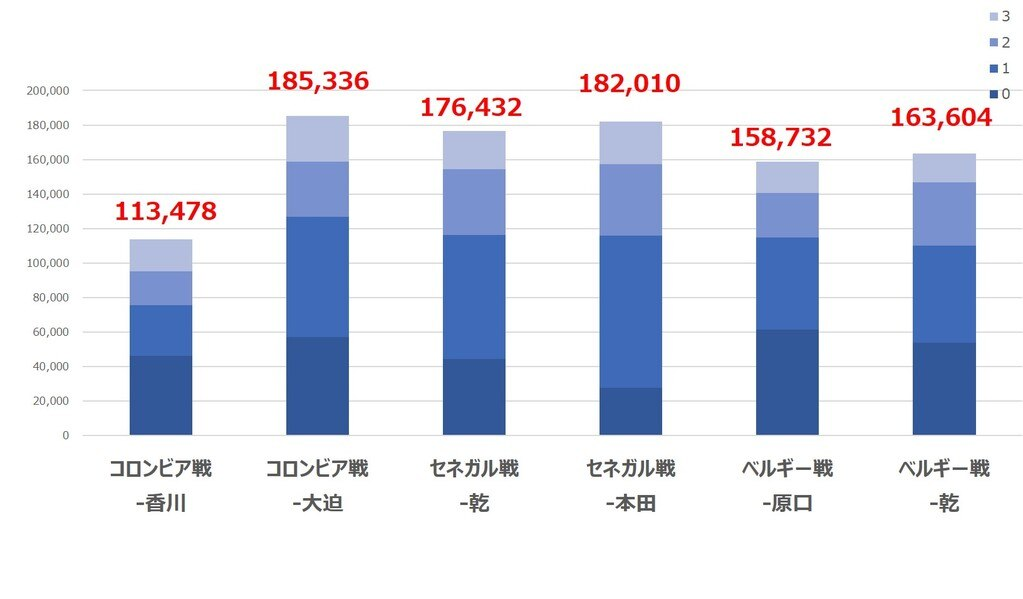

まずは抽出した投稿の数をはじめとする数値的な点を見ていきます。

まずは抽出した投稿の数をはじめとする数値的な点を見ていきます。