「新ブランドのアパレルECを始めたいけれど、商機はある?」

「アパレルECの売上を伸ばすポイントはどこ?」

このような疑問をお持ちかもしれません。

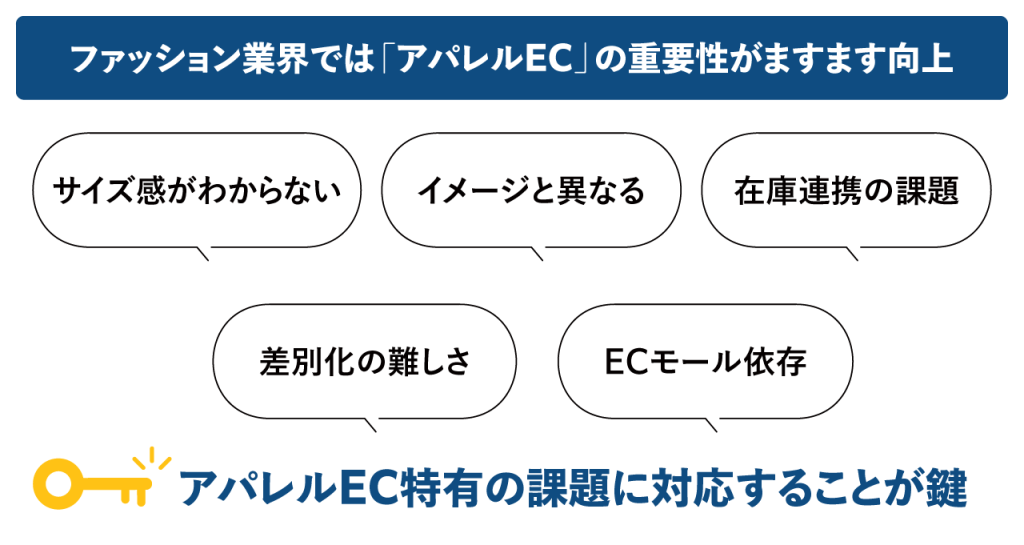

ファッション業界ではECの重要性が、ますます向上しています。コロナ禍以降の消費者行動の変化や、ZOZOTOWNやユニクロなどの成功事例により、オンライン販売に本格的に取り組む企業が増加しています。

競争は激化していますが、アパレルEC特有の課題に適切に対応すれば成功への道は開けます。

この記事では、アパレルECの市場動向から成功戦略まで、実務に役立つ情報を体系的に解説します。日本国内のアパレルEC市場の最新動向や先進事例から実践ポイントを押さえ、自社のEC事業を成功に導くためにお役立てください。

目次

1. アパレルECの市場動向と基礎知識

まずはアパレルECの市場動向や基礎情報から確認していきましょう。

1. アパレルECは2兆6,712億円超の市場規模

2. EC形態(メーカー直販型/モール型)の特徴

1-1. アパレルECは2兆6,712億円超の市場規模

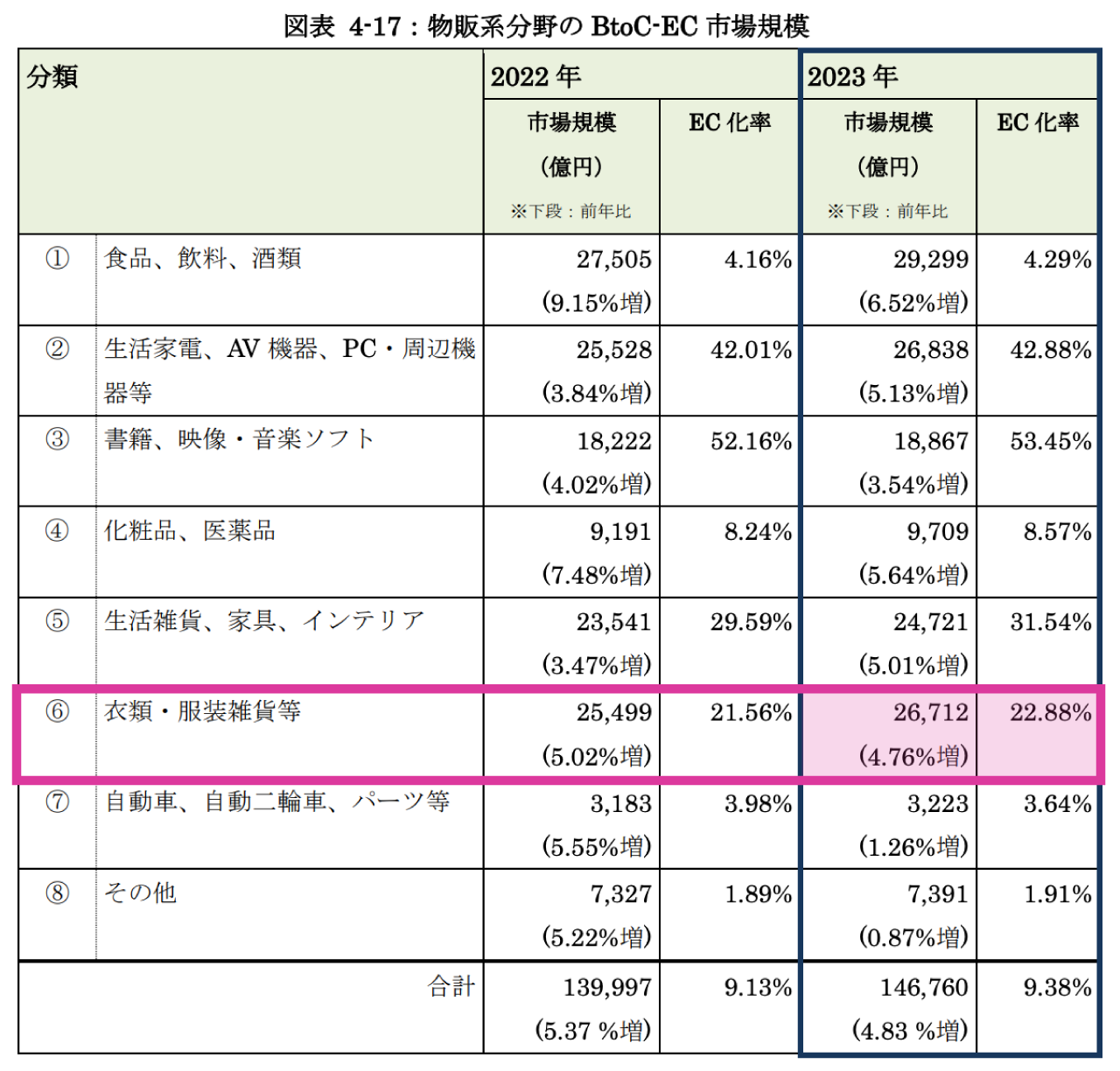

日本のアパレルEC市場は年々拡大しており、2023年時点で2兆6,712億円の規模に達しました。

出典:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」を加工

EC化率(小売全体に占めるEC販売の割合)も22.88%と伸び続けています。この数値は、全産業平均の9.38%を大きく上回っており、ファッション分野が積極的にオンライン化していることを示しています。

【アパレルEC市場の現状】

・市場規模の推移:年5%前後で成長しており、今後も拡大傾向が続くと予測されます。とくにコロナ禍を経て消費者のオンラインショッピング習慣が定着し、アパレル分野でもEC利用が一般化しています。

・年代別利用動向:20~30代の若年層がアパレルECの中心ユーザーですが、近年は40~50代の利用も増加傾向にあります。とくに女性はファッション商品のオンライン購入率が高い傾向です(*1)。

・デバイス別購入比率:スマートフォンから購入するユーザーが増加しています。ECサイトのモバイル対応は必須となり、スマホでの使いやすさが売上に直結するようになりました。

*1:参考情報として、ZOZOTOWNの会員年齢分布は34.7歳、女性比率は71%です(出典:株式会社ZOZO「決算説明会資料2024年3月期」)。

1-2. EC形態(メーカー直販型/モール型)の特徴

アパレルECにはおもに「メーカー直販型(自社EC、D2C)」「モール出店型」の2つのモデルがあり、それぞれ特徴が異なります。

【アパレルEC運営モデルの比較】

・メーカー直販型(自社EC):アパレルブランドが独自サイトで直接販売するモデルです。ブランドの世界観を自由に表現でき、顧客データを直接取得できるメリットがあります。手数料がかからないため利益率が高い反面、自前での集客力が必要で初期投資やシステム開発・運用コストがかかります。

・モール出店型:楽天市場やAmazon、ZOZOTOWNなどの大型ECモールに出店するモデルです。モール自体の集客力を活かせるため、新規ブランドでも顧客獲得しやすい利点があります。出店料や販売手数料がかかり、モール内で多数の競合と価格競争に巻き込まれやすい点がデメリットです。

補足として、近年では「C2C型」も台頭しています。個人間で衣類を売買するモデルで、メルカリやYahoo!オークションなどのフリマ・オークションアプリが該当します。個人が不要品を販売できる場として人気ですが、近年はアパレル企業も自社顧客の不要服下取りやリセールプラットフォームとして注目しています。

参考:メルカリ Column「法人がメルカリに出品したい場合はどうすればよい?出品方法と利用メリットを解説」

2. アパレルECに取り組む際に押さえたい3つの事例

続いて、アパレルECの動向を具体的につかむうえで、押さえておきたい成功事例がありますのでご紹介します。

1. ユニクロ:オムニチャネル戦略の成功事例

2. ZOZOTOWN:テクノロジー活用によるEC課題解決

3. アダストリア:店舗スタッフ活用のOMO施策

2-1. ユニクロ:オムニチャネル戦略の成功事例

ユニクロ(ファーストリテイリング)は、早期から実店舗とECの連携を進めたオムニチャネル戦略で成功を収めています。EC売上比率は15%前後を推移しており、業界のベンチマークとなっています。

【ユニクロの成功ポイント】

・店舗とECの相互送客:店舗在庫をオンライン上で確認・取り寄せできる仕組みを構築しています。公式アプリで店頭の商品バーコードをスキャンするとその場でレビューを閲覧できるサービスも展開し、店舗からECへの自然な流れを作り出しています。

・シームレスな顧客体験:店舗受取りサービスや在庫確認システムにより顧客の利便性を高めています。ECと実店舗の垣根を感じさせない体験設計が高いリピート率につながり、どちらのチャネルでも同じレベルのサービスを受けられる環境を整備しています。

・充実した商品情報:自社アプリ・サイト上で豊富な商品情報とユーザーレビューを提供しています。サイズ選びの不安を軽減する詳細な寸法情報や着用感の解説など、オンラインでの購入ハードルを下げる工夫が随所に見られます。

ユニクロの事例からは、デジタル技術を活用しながらも顧客体験を中心に据えたオムニチャネル戦略の重要性を学ぶことができます。テクノロジーは手段であり、目的は顧客の買い物体験を向上させることだという視点が成功につながっています。

参考:ファーストリテイリング「ユニクロのビジネスモデル」、ユニクロ「アプリで便利にお買い物、お得が続く4週間!」、ユニクロ「サイズの選び方について 」

2-2. ZOZOTOWN:テクノロジー活用によるEC課題解決

ZOZOTOWN(ZOZO社運営)は、日本最大級のファッションモールとして圧倒的集客力を誇るとともに、テクノロジーによるEC特有の課題解決に積極的に取り組んでいます。

【ZOZOTOWNの成功ポイント】

・プラットフォーム戦略:数千のブランドを集約した巨大ECモールとしての基盤を構築しています。多様なブランドを一箇所で買える利便性と、統一されたUI/UXでの購買体験により、国内最大級のファッションECプラットフォームとしての地位を確立しています。

・採寸テクノロジー:自社開発した採寸ボディースーツ「ZOZOSUIT」で革新的なサービスを展開しました。ユーザーがZOZOSUITを着用してスマホで計測すると、全身約15,000か所のサイズを瞬時に測定でき、個人の体型データに基づきジャストサイズの商品提案を行う仕組みです。2022年にサービス終了したものの、そのチャレンジ姿勢はユーザー獲得に絶大な貢献をしたと考えられます。

・AR技術の活用:足の3D計測マット「ZOZOMAT」などを導入し、試着できないというECの弱点を解消しています。テクノロジーを活用してサイズ選びの不安を軽減する取り組みは、返品率の低下と顧客満足度向上に寄与しており、シューズカテゴリでの成長につながっています。

ZOZOTOWNの事例からは、アパレルEC特有の課題(サイズ感がわからない、試着できない)を最新テクノロジーで解決する姿勢が学べます。顧客の不安点を特定し、それを解消するための革新的ソリューションを提供することで競争優位性を築く戦略が有効です。

参考:アベマタイムズ「本当はユニクロもやりたかった?ZOZOSUITがアパレル業界にもたらす衝撃」、ZOZOTOWN「【ZOZOMAT】もうシューズのサイズ選びに悩みません」

2-3. アダストリア:店舗スタッフ活用のOMO施策

アダストリア(グローバルワーク、ニコアンドなどを展開)は、自社ECサイト「and ST(旧.st)」を軸にオムニチャネルを推進し成功した企業です。店舗スタッフを巻き込んだ独自のOMO施策が特徴的です。

【アダストリアの成功ポイント】

・スタッフボード機能:店頭スタッフがコーディネート写真や着こなしコメントを投稿できる仕組みを整備しています。全国のスタッフが顧客との接点をオンライン上でも持つ仕組みにより、毎日100万人規模のサイト訪問を生み出し、スタッフ個人のファンを増やすことで売上を伸ばしています。

・スタッフインセンティブ:投稿経由の売上やフォロワー数の多い従業員を「殿堂入りスタッフ」として表彰・報酬する制度を導入しています。従業員のモチベーション向上とEC強化を両立させる仕組みによって、店舗スタッフが自発的にECへの送客を促進する好循環が生まれています。

・在庫一元管理:実店舗とEC在庫を統合管理し、柔軟な商品提供を実現しています。店舗在庫から直接EC発送する仕組みや、店頭で在庫が無い商品の取り寄せ購入をEC経由で行うサービスなど、チャネルを横断した顧客体験を提供しています。

アダストリアの事例からは、人(店舗スタッフ)の力をオンラインでも活かす発想が学べます。ECの弱点である「人の温かみがない」という課題を、店舗スタッフという生きた接客資産を活用することで解決し、競争優位性を確立した点が注目に値します。

3. 成功の鍵を握るアパレルEC特有の課題と解決策

前章でご紹介した成功事例も踏まえつつ、アパレルEC特有の課題にどう向き合えばよいのか、見ていきましょう。多くの企業が直面する以下5つの課題を取り上げます。

1. 「サイズ感がわからない」から購買率が下がる

2. 「イメージと違う」という返品が多発する

3. 実店舗とECの在庫連携がスムーズにいかない

4. 競合と差別化して新規顧客を獲得するのが難しい

5. ECモール依存で収益性が低い

3-1. 「サイズ感がわからない」から購買率が下がる

実際に手に取れないアパレルECでは、「自分に合うサイズかわかりにくい」という不安が常につきまといます。これを解消するための商品ページ設計のポイントは、詳細なサイズ情報と補助コンテンツの充実です。

【サイズ情報充実のアプローチ】

・詳細なサイズ表記を行う:単なるS/M/Lといった表記だけでなく、具体的な寸法を明記します。着丈、肩幅、胸囲、ウエストなど各部位の実寸を示す数値表示があると、ユーザーは手持ちの服と比較して判断しやすくなります。加えて「やや大きめの作り」「標準より細身」など、一般的なサイズ感との違いも明記すると親切です。

・モデル情報を明示する:着用モデルの身長や体型、着用サイズを記載して参考にしてもらいます。「身長170cm・細身のモデルがMサイズ着用」といった情報があれば、自分との対比でサイズ感をイメージできます。さらに、さまざまな体型のモデルの着用画像を用意すると親切です。

・多角的な商品画像や動画を用意する:前・後・横からの写真や拡大写真で、商品の全体像を伝えます。シルエットがわかるようにさまざまな角度から撮影したり、素材感が伝わる接写画像を用意したりして、実物のイメージを補強します。理想的には、モデルが実際に歩いたりポーズを取ったりする動画を埋め込むと、生地の伸縮やフィット感が伝わりやすくなります。

これらの対策を組み合わせ、サイズに関する情報提供を手厚くしましょう。「サイズ選びで失敗しない仕組み」を作ることが重要です。

3-2. 「イメージと違う」という返品が多発する

アパレルECでは「届いてみたらイメージと違う」という理由での返品が多く発生します。返品率を下げるには、商品ページ上でユーザーの期待値とのギャップを極力なくす工夫が求められます。

【返品率低減のための商品表現テクニック】

・素材感や着心地を言語化する:生地の質感や着用感を具体的に表現します。素材については生地の厚みや伸縮性、肌触りなども補足し、「薄手で夏向き」「ストレッチが効いて動きやすい」など具体的な表現を心がけます。「サラサラとした肌触りで一日中快適に過ごせます」「やや張りのある生地で形崩れしにくく、シワになりにくい」など、実際に着たときの感覚を伝えましょう。

・写真の色味を実物に近づける:商品撮影時には自然光に近い環境で撮影し、カラーチャート(色の基準となる色見本カード、商品と一緒に写し込む)を活用して色味を調整します。複数角度からの撮影や着用画像を増やし、できるだけ実物に近い表現を目指します。

・色味を言葉を尽くして伝える:写真だけでなく、言葉でも色味を伝えます。色味は端末によって見え方が異なるため「写真は明るめに見えるかもしれませんが、実際は黒に近いネイビーです」など、実物と写真の差異があれば注記します。「モニターの設定により色味が異なって見える場合があります」といった一般的な注意書きだけでなく、色の特徴を詳細に説明するよう心がけます。

・用途やコーディネートを提案する:着こなし方や組み合わせ例を提示します。「ゆったりシルエットなので厚手ニットも中に着込めます」「ハイウエストボトムとの相性◎」など、事前に着こなしイメージが具体的にわかると、購入後の満足度につながります。

返品に関しては、返品理由の分析とページ改善のサイクルも大切です。

ECでは返品の理由を収集できるので、「サイズ不適」「色違い」「品質不満」などを定期的に集計し、その原因に応じて商品ページを修正します。

たとえば「縫製が思ったより硬い感じ」という声があれば説明文に「しっかりとしたハリのある硬めの生地感です」と追記したり、「写真より薄色だった」という声に対し画像の色味補正を調整するといった具合です。

3-3. 実店舗とECの在庫連携がスムーズにいかない

在庫の管理はアパレルEC運営の要であり、とくに実店舗とEC両方を展開する企業にとって在庫連携は重要課題です。適切な在庫管理システムを導入し、全チャネルでの販売機会を最大化しましょう。

【効果的な在庫連携の方法】

・在庫一元管理システムの導入:全チャネルの在庫情報をリアルタイムに把握できるシステムを整備します。各チャネルの受注データと在庫データを統合し、注文が入れば即座に全チャネルの在庫数を引き当て調整する仕組みを作ります。在庫連携しない場合、「売り越し」(在庫以上に注文を受けてしまうこと)のリスクがあり、顧客の信頼低下を招きます。

・過剰在庫と商品ロスの削減:在庫を一元管理し、店舗間やチャネル間で柔軟に在庫移動できるようにします。在庫を一元管理し適正在庫を把握できれば、ある店舗で売れ残っている在庫を他店やECで積極的に売るなど臨機応変な対応が可能です。値下げ処分や廃棄を減らせます。

・配送効率と顧客満足度の向上:拠点が多数ある企業の場合、顧客の居住地に近い店舗から商品を出荷する仕組みを構築します。顧客は早く商品を受け取れるため満足度が上がり、企業は配送コストを削減できるという双方にメリットがあります。

在庫連携システム(OMS=注文管理システムや在庫管理クラウドなど)の整備には初期投資が必要ですが、長期的に見れば運用コスト削減と売上機会の最大化により投資回収は可能です。

「在庫がどこかにある限り販売機会を逃さない」体制を築き、顧客満足度と売上機会の最大化を図りましょう。

3-4. 競合と差別化して新規顧客を獲得するのが難しい

アパレルEC市場には、多くのプレイヤーがひしめいています。その中で新規顧客を獲得し、自社を選んでもらうには明確な差別化戦略と効果的なマーケティングが不可欠です。

【差別化と顧客獲得の戦略】

・ブランディングによる差別化:価格競争に巻き込まれない独自性を構築します。大手モールでは価格競争に陥りやすく、どのショップも似たようなセールを行うため利益が圧迫されてしまいます。その状態から抜け出すには、「このブランドで買う意味」が感じられる独自性を築く必要があります。素材やデザインに強みがあるならそのクオリティを前面に押し出し、「多少高くてもこのブランドの服が欲しい」と思わせる価値提供を目指しましょう。

・ターゲット層に最適なマーケティングチャネル選定:顧客層に合わせた集客施策を実施します。若年層がターゲットならInstagramやTikTokを活用したSNSマーケティングが効果的です。人気ハッシュタグを調査し戦略的に投稿したり、世界観に共感するインフルエンサーに着用紹介してもらったりして、ブランド認知とファン獲得につなげます。一方でミドル層にはSEO対策を施し検索上位に表示されるようコンテンツを整備するなど、ターゲット層の行動特性に合わせたアプローチが有効です。

・独自のサービス・体験提供:他社にない付加価値サービスで顧客満足度を高めます。例として、サイズオーダーやパーソナルカラー診断と連動した提案など、パーソナライズ体験を提供すれば独自性を発揮できます。またサステナブルを前面に出すブランドなら「売上の一部を環境団体に寄付」「古着回収クーポン配布」といった社会貢献型の施策もブランドロイヤリティ向上に寄与します。顧客が「このブランドで買うと得だ」「心地よい気持ちになれる」と思える仕掛けを用意しましょう。

要約すれば、「ターゲットを絞る」「ブランドの独自価値を磨く」「適切なチャネルで認知を獲得する」ことが競争市場で勝ち抜くポイントです。

他社には真似できない世界観やサービスでファンを増やし、「このブランドだから買いたい」という熱量を醸成できれば、価格競争に巻き込まれにくい強いEC事業へと成長できるでしょう。

3-5. ECモール依存で収益性が低い

楽天市場やZOZOTOWNなどのモールで売上の大半を占めている状態(モール依存)は、手軽に集客できる反面、手数料負担や価格競争による利益圧迫という課題があります。

持続的な成長を見据えるなら、自社ECの売上比率を高め、収益性を向上させる取り組みが必要です。

【自社EC強化の戦略】

・自社ECの独自価値訴求:モールにはない魅力を創出します。自社ECならではのメリットを打ち出し、顧客がモールではなく公式サイトで購入する動機付けを行います。具体的には、自社EC限定商品の販売や、モールより充実したサイズ・カラーの展開、先行予約販売など差別化施策を実施します。また自社サイト経由の購入にポイントアップや送料無料など特典を付与し、顧客が自社ECで買う理由を明確にします。

・独自の集客力強化:自前のマーケティングチャネルを育てます。モール依存の場合、集客をモールに頼っているため、自社で顧客リストを十分持てません。自社ECの売上を伸ばすには、自前の集客経路を育てる必要があります。先にも触れた自社サイトのSEOやSNS発信に注力し、公式サイトへのダイレクト流入を増やします。顧客メールアドレスを取得してメルマガやLINE配信でリピート購入を促すなど、CRM(顧客関係管理)を活用した能動的集客も重要です。

・モールと自社ECの役割分担:各チャネルの強みを活かし戦略的に運用します。短期的にはモール売上も捨てがたい場合、両方を並行運用しつつ利益体質を改善する方法があります。たとえば在庫が潤沢な人気商品は公式サイトとモール両方で売り、公式で買ったほうがお得になるよう仕掛けます。一方、セール品や在庫処分品はモールの集客力を活かして大量にさばき、在庫負担を減らすという方法もあります。最終的には公式サイト売上比率50%以上を目標に、段階的にモール依存から脱却するのが理想です。

このような取り組みによって、自社ECの売上と顧客ロイヤリティを高めていけば、大手プラットフォームに左右されない安定した経営が実現します。「新規集客はモールも使い、リピートやファン化は自社ECで」という役割分担で収益性を上げていく視点が大切です。

4. 売上を最大化するアパレルECマーケティング戦略

最後に、売上を最大化するために取り組みたい、最新のアパレルECマーケティングのポイントを押さえておきましょう。

1. オンライン接客で購買体験を向上させる

2. データ分析でターゲット顧客の購買行動を理解する

3. CRMとLTVの最大化でリピート顧客を増やす

4-1. オンライン接客で購買体験を向上させる

EC上での購買体験を充実させる手法として、オンライン接客が注目されています。これらは実店舗の接客や臨場感をオンライン上に取り込み、顧客との距離を縮める有効な戦略です。

【オンライン接客手法の活用】

・チャット/ビデオ接客:専門スタッフがリアルタイムで質問に回答します。ECサイト上の「オンライン相談」ボタンから1対1のチャットやビデオ通話を始め、商品選びのアドバイスや詳細情報の提供を行います。店舗に行かなくても専門スタッフの提案が受けられ、商品への理解や安心感が深まります。

・店舗スタッフの活用:実店舗販売員のスキルをオンラインでも活かします。店舗スタッフがZoomなどで接客したり、商品コーディネート提案の投稿をしたりして、人の温かみをEC上でも提供できます。店舗の空き時間を有効活用でき、スタッフのインセンティブとしても機能します。

・パーソナルスタイリング:一人ひとりに合わせた提案を行います。顧客の体型や好み、シーンなどを聞きながらパーソナライズされたコーディネート提案を行い、単なる商品購入ではなく、スタイリングサービスとしての付加価値を提供します。一般的なレコメンド機能よりも、一人ひとりに合わせた提案が喜ばれます。

オンライン接客を導入しているECサイトは、現時点では多数派ではありません。しかしながら、「画面の向こうに人の温度感を伝える」ことでユーザーとの距離を縮め、購買を後押しする施策として、今後さらに普及していくでしょう。

早期に取り組みを進め、知見を蓄積することは、大きなアドバンテージとなり得ます。

また、人の手を介したオンライン接客が難しい場合でも、チャットボットなどを活用した自動接客で顧客体験の向上が可能です。詳しくは「Web接客ツールで業務改善!機能・効果をわかりやすく紹介」の記事をご覧ください。

4-2. データ分析でターゲット顧客の購買行動を理解する

アパレルECにおいて、膨大な顧客データや購買データを活用し顧客の購買行動を深く理解することは、マーケティング戦略を磨く上で不可欠です。分析により「誰が・いつ・何を・どのように買っているか」を把握できれば、効果的な施策立案やパーソナライズにつなげられます。

【データ分析の活用方法】

・顧客セグメント分析:顧客層を細分化して特性を把握します。自社ECの顧客データベースを年齢・性別・居住地・購入金額などでセグメント分けし、主要な顧客層を特定します。たとえば分析の結果、「20代後半~30代女性・関東在住・ファッション感度高め」がコア顧客だとわかれば、その層にフォーカスした商品企画やプロモーションを強化できます。また、新規顧客・リピーター・優良顧客といった購買頻度別の区分や、RFM分析(直近購入日・頻度・金額の3指標で顧客を評価する手法)も有用です。

・購買行動パターン分析:サイト内の顧客動線を可視化します。Googleアナリティクスなどを用いてサイト上の行動データを解析し、典型的なカスタマージャーニーを把握します。たとえば多くのユーザーがスマホでSNSから流入し、商品ページを閲覧→お気に入り登録→数日後に購入という流れをたどっているとしたら、SNS広告からのランディングページ最適化や、お気に入り登録者へのリマインド施策が有効だとわかります。また離脱ポイントを分析し、カート投入後の放棄が多ければUI改善やカート放棄者へのフォローメール検討を行います。

・商品人気度とカテゴリ分析:売れ筋商品と死に筋商品を特定します。売上データから、どのカテゴリ・どの商品の売上構成比が高いか、逆に伸び悩んでいるのは何かをチェックします。売れ筋商品の在庫は手厚く、訴求も強化し、死に筋商品はなぜ売れないのか要因を探ります。たとえば「パンツは売れるがスカートは弱い」なら、ターゲットにスカート需要が低い可能性や、品ぞろえに問題があるかもしれません。これらを踏まえて品ぞろえ戦略を見直します。

大切なのは、分析と改善のサイクルを継続することです。市場環境や顧客嗜好は刻々と変化するため、分析も一度やって終わりではありません。

定期的(月次や四半期ごと)にKPIをモニタリングし、異変があれば深掘り分析して対策を打ちます。分析を戦略立案の土台に据え、「仮説-検証」を回す企業が競争優位に立てるでしょう。

4-3. CRMとLTVの最大化でリピート顧客を増やす

新規顧客を獲得すること以上に、既存顧客に繰り返し購入してもらうこと(リピート化)はEC事業の持続的成長において重要です。CRM(顧客関係管理)を駆使して顧客との関係を維持・深化させ、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指しましょう。

【リピート購入促進とLTV最大化のポイント】

・顧客データベースの整備:購買行動の把握と分析基盤を作ります。購入履歴・頻度・平均購入額・閲覧履歴などのデータを顧客IDごとに蓄積し分析します。そのうえで、優良顧客・一般顧客・休眠顧客などにセグメント分けし、それぞれに適したアプローチを設計します。たとえば、一度購入したきりの顧客には再購入を促す施策を、複数回購入している顧客にはアップセル(客単価向上)やクロスセル(関連商品購入)を狙う施策を講じます。

・パーソナライズドメール戦略:顧客の好みや購入履歴に基づくコミュニケーションを行います。定期的なメールマガジンで新商品情報やセール案内を送り、購買意欲を喚起します。ただ一斉送信ではなく、セグメントや個人に合わせた内容にすることがポイントです。購入履歴に基づくレコメンド商品を盛り込んだパーソナライズドメールは効果的で、「以前購入したワンピースに合う新作ジャケット」のような提案を行います。また誕生日メールでクーポンを提供するなど、タイミングも重要です。

・ロイヤリティプログラムの構築:会員ランク制度やポイント制度で継続購入を促します。購入金額に応じてポイントを付与し、次回以降の値引きに使えるようにすれば顧客はお得感から繰り返し利用しやすくなります。とくに自社ECの場合、モールのポイント還元競争に負けないよう独自ポイントの高付与や有効期限延長などで魅力を出すとよいでしょう。「年間購入額○○円でゴールド会員になると常時ポイント+2%」といったランク制を設け、上位顧客には限定セール招待や送料無料特典を付与するとロイヤリティが高まります。

総じていえば、「一度きりで終わらせず、いかに顧客と長い付き合いをするか」がLTV最大化の本質です。魅力的な商品とブランド体験を提供し続け、適切なタイミングでアプローチし、顧客の生涯にわたり選ばれる存在になりましょう。

このような課題を克服するには、様々なマーケティングツールを連携させて、一貫性のあるパーナライゼーションの実現が必須となります。その中心的な役割を果たすのがRtoasterです。

「Rtoaster」は、ブレインパッドが提供する、顧客体験とLTVを改善するパーソナライゼーションAIであり、Webサイトやアプリの行動履歴、顧客属性、購買履歴など、さまざまなデータを統合・分析し、パーソナライズされた顧客体験を提供できます。

詳しくは以下のリンクより、資料をご確認いただけます。

5. まとめ

本記事では「アパレルEC」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

アパレルECに取り組む際に押さえたい3つの事例として、以下をご紹介しました。

1. ユニクロ:オムニチャネル戦略の成功事例

2. ZOZOTOWN:テクノロジー活用によるEC課題解決

3. アダストリア:店舗スタッフ活用のOMO施策

成功の鍵を握るアパレルEC特有の課題と解決策として、以下を解説しました。

1. 「サイズ感がわからない」から購買率が下がる

2. 「イメージと違う」という返品が多発する

3. 実店舗とECの在庫連携がスムーズにいかない

4. 競合と差別化して新規顧客を獲得するのが難しい

5. ECモール依存で収益性が低い

売上を最大化するアパレルECマーケティング戦略として、以下を解説しました。

1. オンライン接客で購買体験を向上させる

2. データ分析でターゲット顧客の購買行動を理解する

3. CRMとLTVの最大化でリピート顧客を増やす

アパレルEC市場は引き続き成長が予想されますが、競争も激しくなる可能性があります。魅力ある商品に最適な戦略を掛け合わせ、顧客との強い関係を築ければ、アパレルブランドとして盤石の経営を実現できるはずです。

関連記事

・化粧品ECで成功するポイントは?市場動向から事例まで解説

・Web接客ツールで業務改善!機能・効果をわかりやすく紹介

・リピーター獲得のメリットやECサイトで効果的な方法を徹底解説

・Web接客とは何か?ツールの選び方や導入するメリットも解説

・顧客体験の向上で必ず知っておきたい、 業界別「パーソナライズ」の上手な使い方(オンデマンド配信)

「すべてのお客様への個別接客」を

効率的に自動化する。

" loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy">