メルマガ登録

6月16日に開催した、「DOORS-BrainPad DX Conference 2021」。

2000人を超える視聴申し込みをいただき、盛況のうちに幕を閉じた本イベントの模様をお伝えしていきます。

今回は、

による、伊藤忠商事が掲げる「次世代商人とDX」と題したKey Sessionをお届けします。

ブレインパッド・関口 朋宏(以下、関口) 消費者の存在がビジネスにおいて非常に強い時代になっています。スマートフォンも含めて、「消費者の生活の行動」がデータとして見えるようになり、さまざまな人がつながるようになってきています。消費者の行動がデータとして取得可能になってきましたが、消費者に良い商品・サービスをお届けしようとする中で、マーケティングや営業・販売がそれぞれで頑張っても局所最適にとどまってしまうため、消費者を起点にバリューチェーンをつなげ、サプライチェーンも含めて一体化していくことが、これからの時代のポイントになると思います。

伊藤忠商事様の場合、各グループの中でそれぞれの会社ごとにバリューチェーンがあるので、それらをつなげるチャンスは数多くあると思います。一方他の会社の場合を例にすると、一社だけの単体の会社にも関わらず、営業部門、製造部門、物流部門などが分かれていて、データがつながらないことがあります。この場合も、やはり部門間の壁を全社をあげて乗り越えていくことが非常に重要です。

日本ではまだあまり使われていませんが、「デマンドチェーンマネジメント」という言葉があります。「消費者起点でサプライチェーンを最適化していく」という動きなのですが、今後はこの概念がますます進んでいくと考えています。

もうひとつ、皆さんが悩んでいる部分は「DXを進める上でのアプローチ」だと思います。組織を動かさなければいけないという課題に対して、「どのような手順で進めるのか」ということに頭を悩ませています。先ほども企業文化をどうするのかとお話しましたが、皆さんの悩みは、DXをトップダウンで進めていくべきなのか、ボトムアップで進めていくべきなのか、ということです。どちらがいいのかという質問を弊社もよく受けます。

トップダウンで進める場合、現場から受け入れられなかったり、実行できなかったりすることが多くあります。ボトムアップで進める場合、どうしても局所最適となってしまい大きなビジネスの転換までに至らないというケースもあり、トップが求めているような変革にならないことがあります。

トップダウン、ボトムアップ、それぞれの進め方をどのように融合させるかということがひとつのポイントだと考えています。伊藤忠商事様と私たちが一緒にやらせていただいた取り組みにおいては、「共創型アプローチ」、すなわち、トップの目線とボトムの目線、双方のモチベーションをどのように合体していくのかということを非常に意識しました。トップとボトムの真ん中で私たちのようなパートナーと組みながら、非常にうまく推進していっているのではないかと思っています。そのような学びも伊藤忠商事様との取り組みを通じて得られたものであり、一つの成功パターンなのではないかと思っています。

では、早速始めていきたいと思います。まずは伊藤忠商事のお二人のご紹介となりますが、関川様は伊藤忠商事の「グループ内DX」を推進する立場であり、堀内様は伊藤忠グループが抱えているITビジネスを束ねる立場です。ある意味、日本が抱えているDXのブーム、流れを牽引する側の企業そして立場の方々であると思っていますので、そのあたりのお話も後々、お聞かせください。

さて、伊藤忠商事様のブランドムービー(https://www.youtube.com/watch?v=OanYYNv42m0)では、「生活」という言葉をかなり押し出していますが、この言葉への「こだわり」はどのようなところに?

伊藤忠商事・関川 潔氏(以下、関川氏) そうですね。弊社は、他の商社に比べて「生活消費分野のビジネス規模」が非常に大きいので、生活消費産業向けのビジネスが特徴であることを全面に打ち出しています。生活者・消費者を強く意識したビジネス活動の進め方は、まさに伊藤忠らしい部分だと思っています。

デジタルで産業構造が変化していく中で、それに対応しなくてはならないということになると、やはり「お客さま目線」で、市場やお客さまのニーズがどう変化していくのかを的確にとらえなければなりません。お客さま目線で物事を考えていないと、世の中の構造変化についていけないのです。これが根底にある中で、わかりやすく全社員の共通語としたのが「マーケットイン」という言葉です。全社員がその言葉を胸に秘めて動くことで、いろいろなムーブメントが起きるのではないかと思います。

関口 ここからは、伊藤忠商事様におけるDXの始まりについて、お話をお聞きしたいと思います。約3年前、前・中期経営計画の目玉に「商いの次世代化」を掲げられていました。他社が「デジタル」などの言葉を中計等に用いる中で、伊藤忠は、この「次世代化」という言葉を使われていました。この言葉は、ある意味「過去を否定する」ような強い表現だとも感じました。とてもチャレンジングな言葉を設定されたと思いますが、その背景にある危機感や狙いというのはどういうところにあったのでしょうか。

関川氏 「ビジネスの次世代化、商いの次世代化」を前中期経営計画で標榜しました。これを発表したのが2018年4月半ばです。前中計を作っていたのが2017年で、その当時の世の中は、データエコノミーやデジタルプラットフォーマーの台頭などと言われていました。

北米にはGAFAの存在があり、中国にはアリババ、テンセントなどがありました。ニューリテールとして、無人店舗などを次々と展開していった時代ですね。北米でもAmazonが多額のお金をかけ、Amazon Goでカメラをいっぱい並べていました。先ほどお話したように、伊藤忠は生活消費分野、特にリテールビジネスが多く、さまざまなサプライチェーン上のビジネスがある中で、「デジタルプラットフォーマー」の存在により、O2Oやネットとリアルの融合が叫ばれたように、大きく構造変化が起きているなと実感していました。

当時、社内の経営戦略会議で、北米や中国のデジタルプラットフォーマーの動きやデータエコノミーなどの戦い方について、深く議論する機会がありました。

伊藤忠は先般、ファミリーマートを非上場化しました。2017~18年、ファミリーマートの経営・事業をどうしていくかについては、当然マネジメントの中で議論がありました。多額の追加投資によってファミリーマートの機動力をさらに高めていくのかどうか、そのようなことを考えているときに、AmazonがWholeFoodsを買収したのです。デジタルプラットフォーマーがリアルを買ったのです。

そこで、伊藤忠としてファミリーマートの「旧来のコンビニモデル」にさらに投資するのが正しいのかという議論がある一方で「オンラインプレーヤーがリアルを獲りに来た」ということは、その活用にはものすごい価値があるのではないかという側面もありました。

結果的にファミリーマートの株式をさらに買い増しすることが決まりましたが、そのときの危機感は、急速な構造変化がデジタル技術、もしくはデジタルプレーヤーによって誘発されているというものでしたね。マネジメント層も含めて、全体的に危機感がありました。

ビジネスの次世代化については、当時、データエコノミーやデジタルなどがありましたが、あくまで方法論であって、我々がやるべきだったのは「構造変化への対応」だったのです。我々のビジネスモデルをさらに磨いていく、進化させていく、過去をディスラプトして変革させるということをやらなければなりませんでした。探求していくと、「結果的に方法としてのデジタルやDX」へ行き着くだろうと。

そこで、中期経営計画の大表題に、方法論である「デジタル」という言葉を使ってはいけないと思ったんですよね。ビジネスモデルを磨く、進化させるということが「次世代化」ということで、私達はそれを表題にしたという経緯がありました。

関口 ファミリーマートの非上場化の裏話まで聞けるとは思わなかったので、今日の対談がさらに楽しみになってきました(笑)。

次に堀内さんにお聞きしたいのですが、ITビジネスを抱えられている立場で、伊藤忠グループとして「次世代に向かえ」という方向性が示されたとき、どのように考えられましたか?

伊藤忠商事・堀内 真人氏(以下、堀内氏) 普通であれば、我々が対面するお客様のデジタルトランスフォーメーションによって、システム構築の案件がすごく増える千載一遇のチャンスだと喜ばなければいけません。しかし、いわゆるITを構築する伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC)をはじめ、多くのITサービスの会社がありますが、これらの会社自体が全くDX化していないということに気づいたのです。

伊藤忠グループの中だけではなく、Slerの競合他社も含めて、収益のほとんどはオンプレミスであったり、ウォーターフォール型の開発だったりしていて、DXというものに象徴されるクラウド、アジャイル式の開発に業界全体が変わっていなかったのです。

お客さまが変わるタイミングの半歩先で、伊藤忠グループの情報通信部隊をDX化して、そのマーケットに対応できるように組織を作り変えなければいけなかったので、非常に焦った時期でしたね。

関口 伊藤忠グループの中でDXを推進されている立場で、先ほどもデジタルという言葉を使わずに次世代という言葉を使われていましたが、その中で、さらに「データ活用」という言葉をより押し出していた印象があります。私たちも伊藤忠様の支援を二人三脚でやらせていただいていますが、2018年9月に、「データ活用でビジネスや事業を変えなくてはいけません。ブレインパッドさんよろしくお願いします!」と言っていただきました。そのときから関川さんは、「データ活用」と明確におっしゃっていたなと記憶していますが、そこに込められていたバックグラウンドを教えていただけますか?

関川氏 当時、伊藤忠グループの50-60社の主要グループ会社に訪問し、いろいろな状況を確認し、悩みも聞き、取り組みが進んでいる・進んでいないを確認していました。ビジネスにデジタル技術を活用して収益を改善したり、ビジネスモデルを進化させたりする上での一番近い業務アクションやビジネス課題を解きほぐしていった後に、次は何をやるかというと、結局「データ活用」が一番近いアクションと思ったのです。

一番身近で、最初にデジタル周りで取るアクションが「データ活用」であるということに早いタイミングでたどり着くのだろうなと思い、「デジタルというよりもデータ活用」という言葉をなるべく社内では使うようにしました。

関口 長い間、プロジェクトもデータ活用プロジェクトという名前でずっと進めていらっしゃいましたね。DXプロジェクトとは呼びませんでしたよね。

関川氏 むしろDXという言葉をなるべく使わないようにしたのです。やはりわかりにくいというのと、DXは、既存ビジネスを否定してでも全く違うことをして、新しいビジネスモデルに変革させたり、既存をディスラプトしたりするようなイメージが強いですが、伊藤忠グループ中でディスラプトばかりしていたら、影響が計り知れないですよね(笑)。そこで、地に足をつけて、データを活用して、「既存ビジネスを磨こう、進化させよう」という方が伊藤忠には適していたのです。しかし、ここ最近ではDXがかなり一般用語化して、マネジメントもDXという言葉を使い始めています。伊藤忠内でDXというのは「変革だけではなく、足元の改善なども含めてDXである」という認識が浸透しています。

関口 先程からお二人のお話を伺っていて、巨大な伊藤忠商事さんの中で人を一歩動かそうと思ったら、ストーリーと言葉遣いを非常に大事にされているなと感じました。

先ほど「地に足がついた」こととおっしゃっていましたが、その点は普段から意識されているのですか。

堀内氏 本音ベースで言葉を話さないといけないと思っています。そういうところは伊藤忠の文化だと思います。

関口 目の前のことを自分事にするために、わかりやすい言葉を使うということですね。

堀内氏 その通りです。

関口 DXをやろうと言ってから、なかなか動いていないという悩みを抱えている方がたくさんいらっしゃると思います。そのようなときに、どのような技術がすごい、どのような技術を使えば何ができるなどということよりも、推進者は「ストーリーを紡ぐ」ことに力を割いた方がいいのではないかと感じました。非常に参考になります。

「マーケットインの発想でデータ活用をする」というお話も、岡藤会長は今年に入って強く、いろいろなところでお話をされています。トップのコミットメントが非常に強いと感じるのですが、実際はどうですか?

関川氏 2~3年前は、データ活用する、デジタル活用する、要するに「データを整備するためにグループでこのような投資をしなければならない」ということを、岡藤会長を含めトップマネジメントに話しても全然響きませんでした。

データを使って過剰在庫を減らす、物流コストを減らすなど、ビジネスに紐付けないと全く意味がないわけです。

そのため、2~3年前は、データやデジタルを主語にしても全くマネジメントには響かないというのが、基本でしたね。伊藤忠にとってはビジネスありきですからね。

あるときに、「データが大事であること」をトップが言い出した。これは、あるひとつのシグナルだと思っています。当社の会長は、非常に直感力がすごい、嗅覚が鋭いのです。

デジタルやデータ活用のからくりや仕組みを知らなくても、直感的にこれは大事だと感じたのではないかと。これは当社だけではなく、さまざまな企業のトップやリーダーというのは、そういう勘所や直感力があると思っています。それは一つの大事なポイントですよね。今、データやAI、デジタルを活用して、しっかりとビジネスに適用して、ビジネス課題を解決したり、収益改善したりするということを、いろいろな会社が実践する時期に来たと思うんですよね。

ただ、「今だ」と言われたときに、その時点から始めても遅いですよね。当然どのリーダーもせっかちなので、今だと言ったら、今なわけですよ。そこで、「今からデータを整備します、勉強します」と言っていたら即座に始まらないわけです。従って、ブレインパッドさんと一緒に、この2-3年データ活用をさまざまな形で実践して、下準備もしてきたわけです。

そのときは、トップから「そんなにお金を使ってデータとかよくわからないことをやっているのか」と言われていましたが、ここは信念を持って、これは会社のためだと続けてきて、「今」が来たというイメージですよね。事業戦略を支える重要なキーワードとして、そして武器として、DXやデジタルということを、トップ自らが言うようになったのです。

関口 岡藤会長の勘、アンテナに触れたということですね。「アンテナに触れるための情報」は出し続けておいて、裏できちんと準備しておくということが非常に重要なのですね。

関川氏 大事ですね。さまざまな構造変化がある中で、その変化のギャップが生じるところに、適時に行動を起こすための下準備が必要なのです。下準備の際は、大体皆から「何をやっているのか?」と思われがちですが、そこをしっかりやっておくことは大事だと思います。

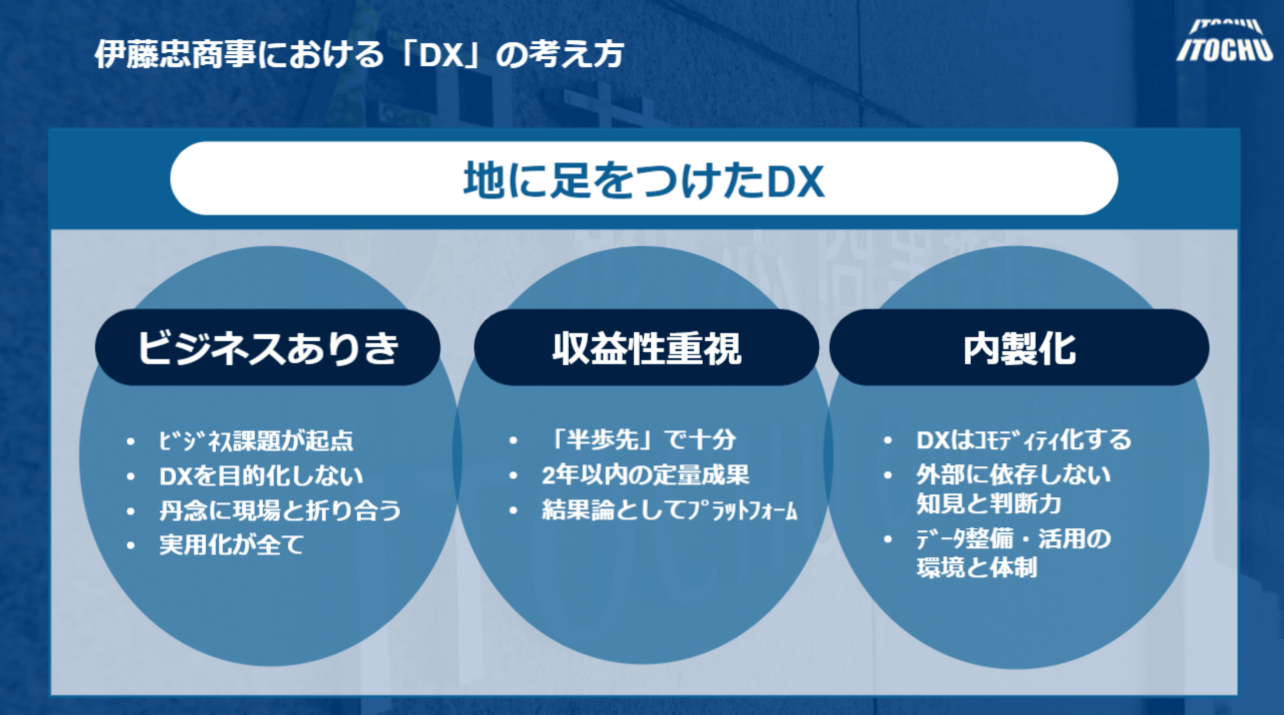

関口 DXに答えはないので、その会社なりのDXがあります。伊藤忠商事様のこだわりのポイントとして、「地に足をつけたDX」というキーワードが出ていますが、どうでしょうか?

関川氏 DXやデータ活用というのは「方法論」です。お客さまのニーズ、市場のニーズ、変化の起点があって、ビジネスモデルを磨こう、進化させようということを探求すると、結果的にデジタル、DXにたどり着くと思います。入り口はやはりビジネスありきなので、DXを目的化しないという意味を込めています。

オペレーションを変えようとしたり、現状を変えようとしたりすると、必ず現場の抵抗もありますので、丹念に折り合って、実用化して業務に落とし込んでいくことも重要です。

また、収益性重視ということで、デジタルを使おうとすると先行投資も発生し、データ整備にもお金がかかります。AIや機械学習を実装するには数千万円、数億円かかります。そこで、コストに見合うビジネス課題解決やビジネスでの収益拡大ありきで、進めなければいけません。そのROIをしっかり満たすような走り方をしないといけないと常に考えています。

※後編に続く。

この記事の続きはこちら

【後編】伊藤忠商事が掲げる「次世代商人とDX」~DOORS BrainPad DX Conference 2021~Key Session

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説