メルマガ登録

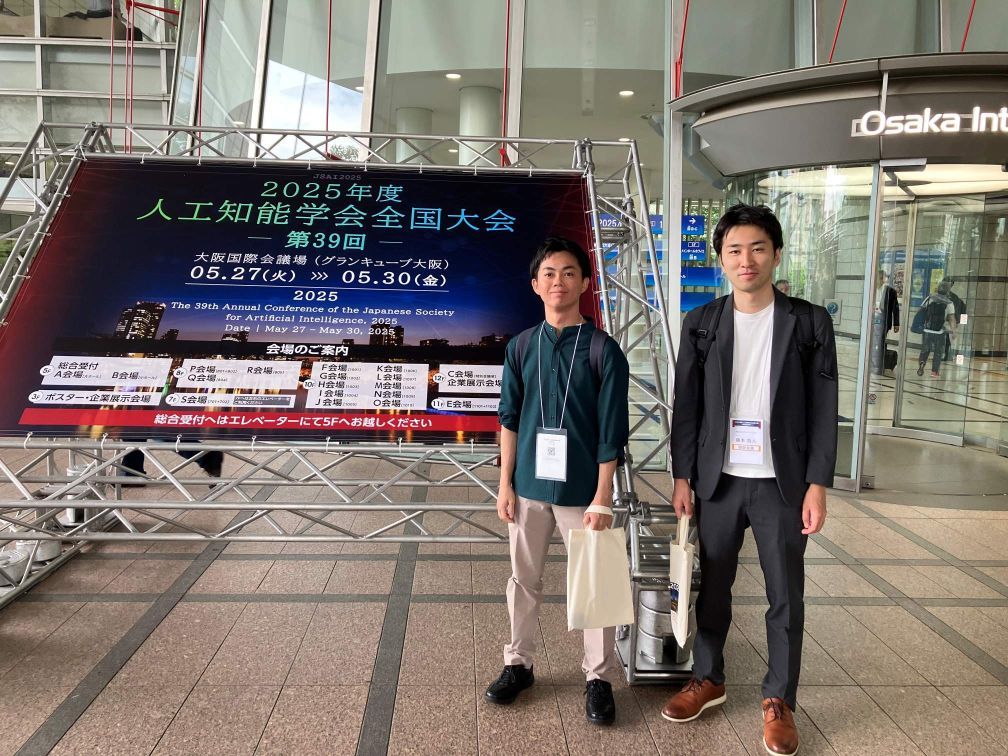

2025年5月27日~30日に大阪国際会議上(およびオンライン)で人工知能学会 全国大会(以下、本学会)が開催されました。本学会は、人工知能に関する基礎研究から応用、社会実装に至るまで、多岐にわたる最新の研究成果が発表される、国内最大規模(総参加者数は4,939名、うち4,032名が現地参加、907名がリモート参加)の人工知能分野の学術イベントです。

参加者の構成は、一般が79.6%、学生が20.4%でした。また、所属別の内訳では、大学が36.9%、公的研究機関が3.0%、企業が57.1%、その他が3.0%と、企業からの参加者が過半数を占める大規模な学会となりました。口頭発表、ポスター発表、企業展示、企画セッションなど、多岐にわたるプログラムが用意され、会場は常に多くの参加者で賑わっていました。

ブレインパッドからは、最新技術トレンドの把握と社内技術の向上を目的に、岡崎、藤本、田中のデータサイエンティスト3名で参加してきました。

本参加録では、データサイエンティスト3名が、特に印象に残ったセッションや発表について振り返ります。

【関連記事】

人工知能学会全国大会に参加してきました! – Platinum Data Blog by BrainPad ブレインパッド

数理最適化はブレインパッドが力を入れている領域のひとつで、最近の動向を調べるために参加しました。本セッションは、大学だけでなく企業の発表も多く、アカデミアと実学、テーマも多様で(メタヒューリスティクス/機械学習との融合/予測制御など)飽きの来ないセッションでした。特にLLMと最適化の融合については、個人的にも興味がある話題でした。

大規模視覚言語モデル(以降 VLM)と最適化を融合させる取り組みについての講演でした。

発表内容の概要:

自然言語と視覚情報のみで複雑な組合せ最適化問題の制約を定義し、数式モデルなしで非専門家も利用可能な手法を提案する。巡回セールスマン問題に自然言語(時間窓・順序)および視覚(立入禁止エリア・エリア移動順序)制約を追加した問題設定において、推論特化型視覚言語モデル (OpenAI社:o1) を用い、解生成の性能を評価した。実験結果は、o1が自然言語制約では高い制約遵守率を示し、視覚制約では制約遵守できる場合もあるが解の安定性に課題があることを明らかにした。

数理最適化の領域において、LLMを活用する方向性は「自然言語を基に問題の定式化やその実装の活用でのLLM」と「問題を解く(ある種のメタヒューリスティクス)ソルバーとしてのLLM」があります。講演は、後者に関して、問題文として自然言語だけでなく視覚情報を与えて、VLMを用いて制約を満たしながら質の良い解が得られるかを検証する取り組みでした。視覚情報を基にした制約を完璧に守ることは難しいものの、今後考慮される可能性は十分に感じさせる内容で非常に興味深い講演でした。制約情報を構造化したデータを準備するよりも、視覚情報として準備するほうが容易なケースもあるかもしれないと思いました。

LLMの最近の進展から、「LLMを使えば、専門家でなくても最適化できる時代が来ているのか?」と疑問に思われるかもしれません。「短期的には難しい」が私の見解です。理由は以下の3点です。

1. 最適化要件の言語化の困難さ

2. LLMの新規問題に対する定式化能力の有無

3. 大規模な最適化問題を解く能力の有無

※1 OR-LLM-Agent: Automating Modeling and Solving of Operations Research Optimization Problem with Reasoning Large Language Model

※2 Large Language Models as Optimizers

ただし、LLMを使うことは多くの実務家の助けになると考えています。また人間にできることであれば、AIにできる日は必ず来ると確信しています。面白い時代に生まれてきたと日々感じています。

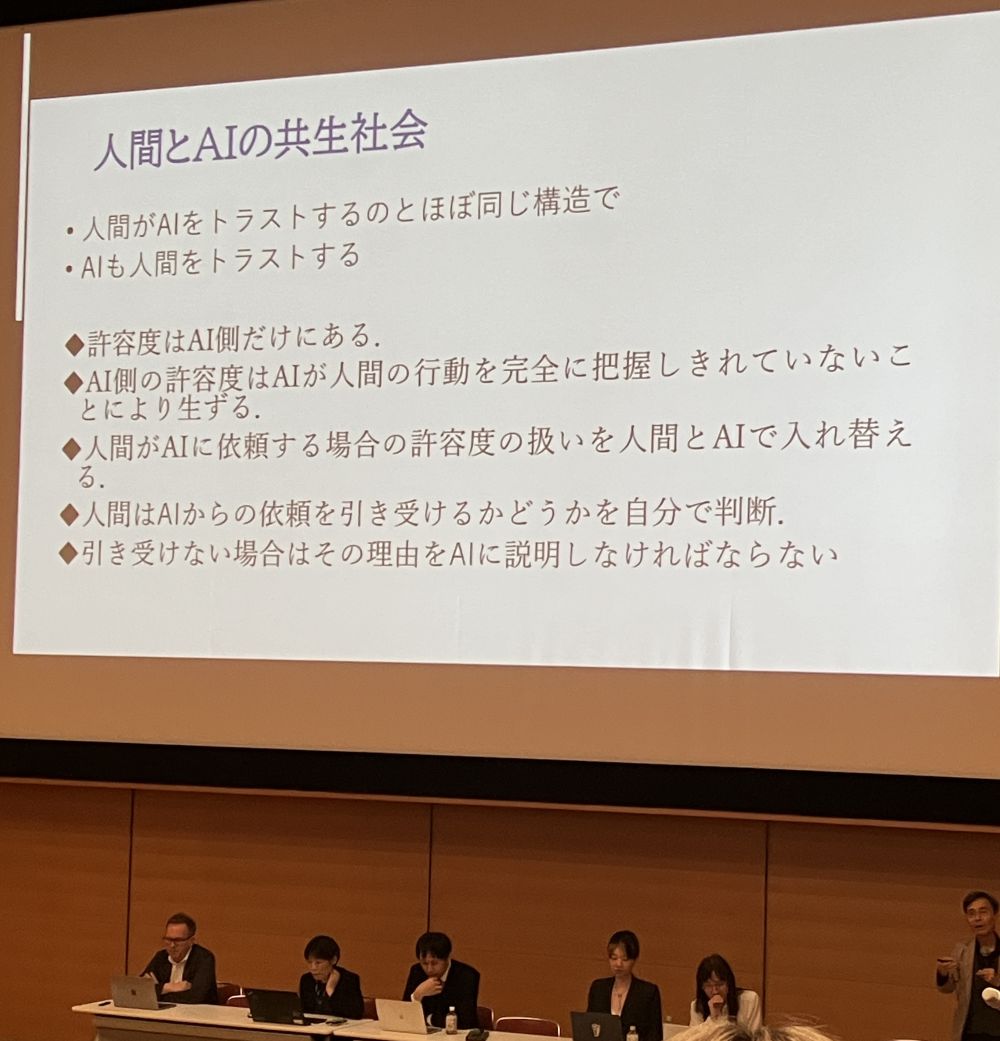

私は「2050年の人とAIのあるべき共生社会について考える」というセッションに参加しました。近年、AI技術は生成AIをはじめとして急速に発展していますが、その一方で「倫理」という側面は後回しにされがちな印象があり、改めて考えるべきテーマだと感じていたため、興味を持ってこのセッションを選びました。

企画内容: JSAI倫理委員会は、AIに関する倫理に関わる課題を、AI学会会員および社会の人々と共有し、健全なAIと社会の関係を構築することを目的として,全国大会での企画セッションや独自のシンポジウムなどを実施している.今回は二部構成とし,前半の30分にて2025年1月より応募を開始した第3回JSAI AI-ELSI賞の受賞者に対する表彰並びに受賞者による記念講演を行い,後半の70分においては,倫理委員会メンバーとゲストをお呼びしての,今年から25年後の2050年に向けた「人とAIとのあるべき共生社会へのロードマップやビジョン」についてのショートプレゼンと登壇者による討論セッションを行う.

引用元:2025年度 人工知能学会全国大会(第39回)/倫理委員会特別企画「2050年の人とAIのあるべき共生社会について考える」

本セッションでは、企業・大学の研究者・政策関係者などが集まり、AIとの共生をどのように実現していくべきかという多角的な視点から議論が行われました。中でも印象に残ったのは、日本IBMによる取り組みです。グローバルでAI倫理チームを組織し、国のガイドライン策定への関与、さらには「AIリスク教本」などの書籍を通じた啓蒙活動まで行っているとのことでした。

こうした取り組みは、単に企業のガバナンス強化という文脈を超え、社会におけるAIの信頼性向上に大きく貢献するものだと感じました。私自身、AI活用を推進する立場として、技術の利便性や効率性だけでなく、リスクや倫理面にも配慮した設計・提案ができる体制が必要だと改めて感じました。我々のようなAI活用を担う企業こそ、こういった倫理チームの立ち上げや、AIの社会的影響を考慮した取り組みに本腰を入れるべきだと感じました。

また、パネルディスカッションでは「AIのこころを創る」という、ややSF的とも取られがちな問いも話題に上がっており、非常に興味深いと感じました。今後AIがさらに自律的・知能的に発展していくことを考えると、AIにできることが増える一方で、それの裏返しとして制御できなかった場合のリスクも跳ね上がります。その対策として、単に正しい応答を出すだけでなく、「人間を尊重する心」や「倫理観」を内在させることが重要になってくると思います。これまでもヘイト発言などのフィルタリング機能は導入されていますが、それはあくまで表層的な制御にすぎません。将来的には、AIそのものが人間を傷つけないような「価値判断の枠組み」を持つことが、共生社会の実現には欠かせないと感じました。

今回のセッションを通じて、AI倫理は一部の研究者や政策担当者だけの議題ではなく、AIを活用する我々一人ひとりが向き合うべきテーマであると強く感じました。自社内でも、技術と倫理を両立させる視点をどう組み込むか、日常の開発や提案の中で考えていきたいと思います。

私はマーケティング関連の発表を多く聴講しましたが、全体を通して感じたのは、アカデミアと産業界の距離感です。学術的に興味深い手法がある一方で、実務での応用に直結する研究も多く見られました。理論だけでなく実際のビジネス課題に適用された事例の発表は説得力があり、参加者の関心も高かったです。

産業界での応用事例として特に考えさせられたのは、AI技術の内製化に関する文脈です。多くの企業がAI導入を外部委託から内製化へとシフトさせる過程で直面する課題や成功事例が共有されており、組織としてのAI成熟度をどう高めていくかという視点は非常に参考になりました。

また、従来の機械学習手法とLLMを組み合わせたアプローチが多く見られたのも特徴的でした。特にナレッジグラフやオントロジー構築、因果関係抽出などの分野では、LLMの言語理解能力を活用した研究が進んでいることが窺えました。また多くの研究で、LLM-as-a-Judgeに似た評価方法がとられているのも印象的でした。一方AIエージェントに関しては、おそらく該当のセッションでは注目を集めていたとは思いますがあまり耳にすることがなく、他分野への展開は今後期待される部分かと感じました。

価格最適化の分野で特に興味深かったのは、「実行可能な価格範囲をどう決定するか」という研究発表です。従来の手法では価格範囲を所与として扱うケースが多く見られましたが、この研究ではその範囲自体をデータドリブンに決定する方法が提案されていました。

我々の経験でも、最適化を解いた結果が上限・下限などの端点に集中することが多く、むしろ「どの範囲で最適化するか」という決定がソリューション全体を大きく左右することがあります。この課題感に正面から取り組んだ点に強く共感しました。

発表では、予測モデルの信頼性に応じて価格変更の範囲を動的に調整するアプローチが提案されていました。具体的には、交差検証による売上推定を用いて適切な価格範囲を導出することで、予測精度が低いモデルでは自動的に価格変更の範囲を狭く制限され、リスクを抑制するという仕組みです。

このアイデアは価格最適化に限らず、他の最適化問題にも応用できる可能性があり、私も担当しているプロジェクトで早速活用を検討してみているところです。

本記事では、人工知能学会2025への参加を通して得られた最新のAIトレンドと、弊社のデータサイエンティストが特に注目した研究内容をご紹介しました。数理最適化、AI倫理、マーケティングにおけるAI活用といった多岐にわたる分野で、アカデミアと産業界が連携し、活発な議論が交わされている様子が伺えました。

今回の参加で得られた知見は、弊社のAI活用技術の向上と、顧客企業へのより価値あるソリューション提供に繋がるものと確信しています。来年は、これまでの研究成果や知見を積極的に発信するべく、学会への出展も検討してまいります。引き続き、人工知能分野の発展に貢献できるよう、研鑽を続けてまいります。

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説