メルマガ登録

こんにちは、アナリティクスコンサルティングユニットの松澤、田村です。

2025年8月18日〜22日および8月25日〜29日の2週間、静岡銀行は、デジタル技術やデータ活用を実践するデジタル人財の発掘・育成に貢献することを目的とした「5daysインターンシップ データサイエンティストコース」を開催しました。ブレインパッドは、事前の企画・準備から当日の運営までを支援しました。

本記事では、運営に携わった松澤・田村の2名が、実施に至った背景、準備内容、当日の運営体制、そして実施後の成果をご紹介します。

【参考】

ブレインパッドが企画・運営全般を支援する、静岡銀行のインターンシップ、データサイエンティストコースを8月18日~22日に開催

静岡銀行では2024年より「データサイエンス統括室」(現在は「データサイエンス推進グループ」に昇格)を専門部署として新設しました。さまざまなデータ分析施策を通じて銀行全体でのデータ利活用の高度化を推進しています。ブレインパッドはこれまで、りそな銀行と共同で、データサイエンス推進グループに伴走し、静岡銀行におけるデータ利活用を支援してきました。これまでの主な支援領域は以下の通りです。

【参考】

静岡銀行におけるデータ利活用の高度化に向けた取り組みについて

【前編】静岡銀行のデータ利活用高度化の取り組み-「ビジネスに始まり、ビジネスに終わる」を、「あるべき姿」より「目指すべき姿」を徹底

【後編】静岡銀行のデータ利活用高度化の取り組み-「ビジネスに始まり、ビジネスに終わる」を、「あるべき姿」より「目指すべき姿」を徹底

データサイエンス推進グループは、組織立ち上げ以降、順調に規模を拡大し、多岐にわたるプロジェクトを手がけてきました。この急速な成長に伴い、持続的に組織を支える新たな人財の発掘・育成が喫緊の課題となっています。一方で、求める専門性を持つ学生にとって、静岡銀行にデジタル人財として活躍できるフィールドがあるということがイメージされにくい状況にありました。

さらに、採用市場での競争が激化する中、静岡銀行の取り組みを直接伝え、学生との接点を創出することがより一層求められるようになりました。加えて、学生にデジタル領域での業務やキャリアを具体的に理解いただく機会を設けることにより、短期的な採用活動に留まらず、将来のデータサイエンス業界を担う学生が実践的な学びの場を通じて地域社会の未来に貢献するという、長期的な視点も重視しています。

こうした背景から、銀行のデータサイエンス業務に対する学生の関心を高め、将来の採用へと繋げることを主旨とした、デジタル人財向けインターンシップの開催が決定しました。

そして、我々ブレインパッドは、長年にわたり培ってきた自社でのデータサイエンスインターンシップの企画・運営ノウハウを活かし、本プログラムを共同開催するパートナーとしてご協力させていただく運びとなったのです。

まず、静岡銀行の人事開発グループ、データサイエンス推進グループ、そして我々ブレインパッドの三者で本インターンシップのプログラムの検討を開始しました。

議論の出発点として設定した今回のインターンシップの目的は、「将来の採用を見据えた人財発掘と学生への実践的な成長機会の提供」です。参加学生にどのようなスキルやマインドを身につけてほしいか、最終日に「参加してよかった」と感じるためにはどのような体験が必要かを三者ですり合わせました。

プログラムの骨子には、ブレインパッドが持つデータサイエンティスト向けインターンシップのプログラムを叩き台として活用しましたが、今回は「静岡銀行で働くデジタル人財」の採用と育成を見据え、以下の2点を中心に静岡銀行ならではのコンテンツとしてカスタマイズを加えています。

以上の検討を経て最終的に、インターンシップのプログラムは全5日間の日程で決定しました。序盤の1. 5日は講義によるインプット、残りの3. 5日はグループワークによるアウトプットに集中する、という実践的かつ高密度なプログラムとなりました。

プログラム序盤の講義パートでは、静岡銀行での実際のデータサイエンスの業務イメージを伝え、業務で必須となるデータ分析による課題解決のアプローチを習得していただくため、以下の3つの講義を実施することになりました。

資料作成と講師は、静岡銀行が「静岡銀行におけるデジタル人財とは」と「データサイエンス推進グループの取り組み」を、ブレインパッドが「ビジネス課題解決のための分析基礎講座」を、それぞれ担当しました。

「静岡銀行におけるデジタル人財とは」と「データサイエンス推進グループの取り組み」の2講座は、静岡銀行が目指すDXの全体像とデジタル人財の定義、その中で果たす役割を理解していただくことを主眼としています。

「ビジネス課題解決のための分析基礎講座」は、ビジネスでの課題解決の土台となる「課題解決プロセス」を体系的に理解させることを目的としました。本講座では、課題解決プロセスは、目的の明確化・分析・施策立案といった要素で構成され、分析はあくまで目的達成のための一要素に過ぎないことを強調しています。

上記の目的を達成するため、実践に直結する以下の3つの要素を講義の構成に組み込みました。

グループワークは、講義で得た知識を実践に繋げるカリキュラムです。地方銀行が直面する課題をデータ分析で深掘りし、解決策の立案・提案に至るまでの一連のプロセスを体験していただくことを目的としました。学生には3〜5名のチームで課題テーマに取り組んでいただくようにしました。

今回のテーマは「預金獲得施策立案」です。近年、日本銀行による政策金利の引き上げは、銀行業界全体に大きな変化をもたらしており、特に地方銀行にとっては、貸出金利を上昇させて収益を拡大するための安定した原資として、預金獲得の重要性がこれまで以上に高まっています。こうした背景から、預金獲得をテーマに設定しました。

また、ワークのリアリティを高めるため、2つの工夫を凝らしました。

ひとつは、実務さながらのビジネスコミュニケーションです。今回の施策テーマにおける提案先となる所管部署にクライアント役としてご協力いただきました。部署が実際に抱えている課題について学生が直接ヒアリングを行い、最終報告会では、その課題に対する施策提案のプレゼンテーションを行うようにしました。これにより、学生にも現場で求められる緊張感のあるコミュニケーションを実体験していただけるようにしました。

もうひとつは、本インターンシップ独自の分析用データです。情報保護や機密性などの観点から実データの利用は避け、似た特徴を持ったデータを独自に設計しました。検討の末、顧客特性を反映した架空の個人顧客1万人分の属性データと、入出金取引データ(例:取引日、金額、取引カテゴリ、仕向先金融機関など)を作成し、プライバシーに配慮しつつも、教科書的なデータではないリアルなデータと向き合い、実践的な分析に取り組める環境を整えました。

なお、参加時点での学生のスキルレベルに差があっても本質的な課題解決の議論に全員が集中できるよう、分析用データの量はExcelでも分析可能な範囲に調整しました。

プログラムの検討と並行し、参加学生に求める人物像と選考基準についても慎重にすり合わせを行いました。

エントリーシートの募集は6月1日から開始しました。当初予定していた開催日程は1クールのみで募集定員は10名程度としていましたが、想定を大幅に上回る大変多くの方からご応募をいただきました。この反響を受け、より多くの学生に機会を提供したいという思いから、急遽翌週に日程を追加し第2クールを開催することが決定しました。

インターン当日は、静岡銀行が全体進行を担い、金融ドメインとデータサイエンス双方の観点から舵取りを実施しました。ブレインパッドは事前準備に加え、当日の運営面でサポートしました。

プログラムは先述の通り、初日〜2日目に、静岡銀行に関する基礎講義および分析基礎講義を配置し、以降はグループワークを中心とする流れです。

講義には、インターンを取りまとめる行員の太田さん、ブレインパッド千葉が登壇しました。短時間でのインプットと翌日以降の活用が求められる中、参加学生は真剣に聴講し、終了後には内容理解を学生同士で確認する姿が見られました。

こうしたフォーマルな講義を行った一方で、初日の夜には総合職コースの学生と合同で、ゲーム形式で投資を学ぶカジュアルなイベントも実施しました。得点を競い合う中で、学生間に活発な交流が生まれました。

なお、この投資ゲームには松澤・田村も参加し、翌日以降のグループワーク開始前に、学生とのカジュアルな関係構築を図る良い機会となりました。

2日目以降のグループワークは、「預金獲得施策の立案」というテーマで実施されました。

基本的に学生主導で進行し、フォロワー(グループワークをサポートする静岡銀行・ブレインパッドの担当者)が必要に応じて議論支援や知見提供を行いました。

講義で得た知識を預金獲得に向けた具体的な分析・施策提案へ落とし込む難しさに加え、長時間の議論の末に導いた結論が後に実現困難と判明するなど、様々な場面で試行錯誤を経験していました。

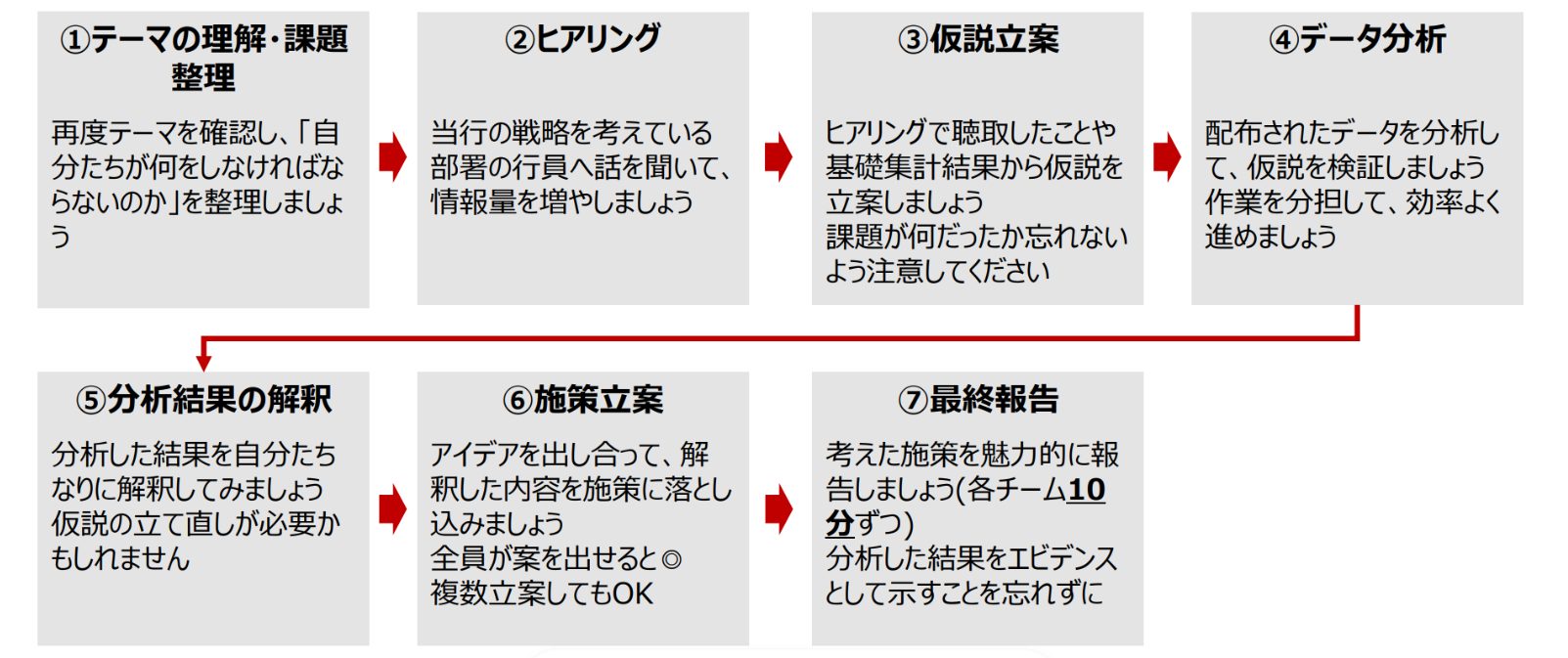

学生は、進め方の目安として提示したフローに沿って期間内の計画を整理して作業を進めました。一方で、フローの中でも仮説立案や分析結果の解釈などの、思考の深掘りを要するタイミングでは苦戦が見られました。

議論が停滞した場面では、フォロワーが適宜介入して助言しつつも、学生の独創的な発想に過度な干渉をしないよう、静岡銀行・ブレインパッド双方でアドバイスの内容は慎重に検討し、最終的な分析方針や施策案は常に学生自身の発想により決定していきました。

また、グループワーク中は学生の背景を活かして議論する様子がしばしば見られました。分析経験の有無や金融領域に対する知見、プログラミング技術、資料作成など、学生の背景は様々であり、各々の強みを活用しながら、テーマに対して、協力しながら議論を進めました。

なお、インターンの会場になっていた施設には、終日利用可能なカフェスペースがありました。グループワークの会議室よりもややカジュアルな雰囲気でコミュニケーションが図れるスペースだったため、時に息抜きをしながら、日中以上に活発な議論が展開され、作業を進めている様子でした。

学生間だけでなく、フォロワーと学生の間での交流も深まり「分析専門の会社ではなく、金融機関で分析担当をやる良さは何か」など学生の様々な疑問に答える場面も見られました。

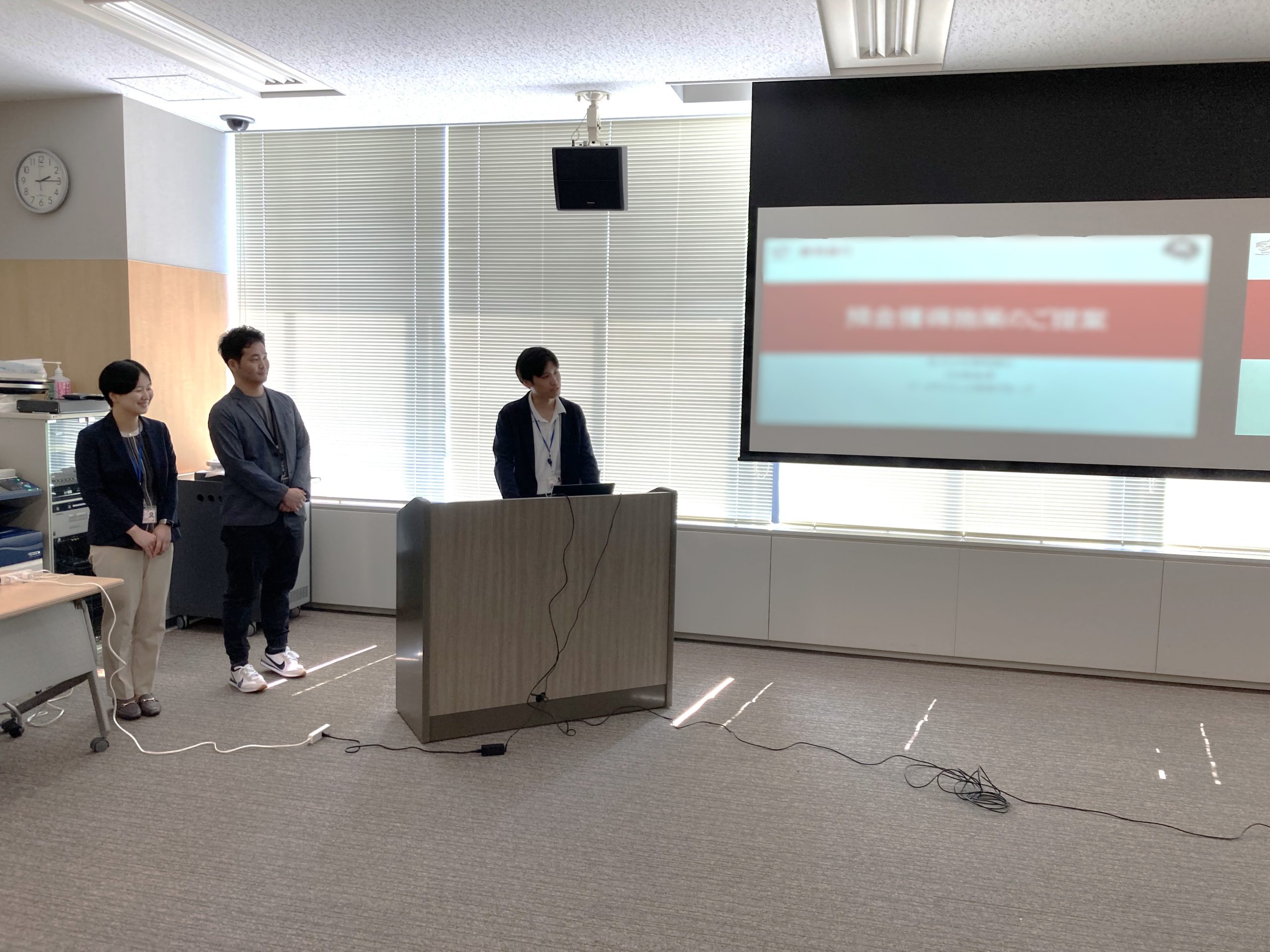

インターンを締めくくる最終報告には、静岡銀行データサイエンス推進グループ長の鍋田様と、施策テーマの提案先となる所管部署のマネージャーと担当者、そしてブレインパッドからは、フィナンシャルインダストリーユニット統括の鵜飼(2週目はフィナンシャルインダストリーユニットマネージャー荻原)がプレゼンの聞き手・質問役として臨席しました。

学生は緊張しつつも堂々と発表し、質疑にも的確に応答しました。フォロワーは、5日間の集大成を同じく緊張しながら見守りました。

講評の時間では、弊社鵜飼から「分析で施策対象を特定した際に、具体的な人物像まで解像度を上げてペルソナとして明確に描けているか」というコメントが示され、データから導いた示唆を、誰にどう届けるかまで落とし込む重要性を学生に印象付けました。

最後に、インターンを担当したフォロワー行員が、テーマに対する解答例のプレゼンテーションを実施しました。プレゼン終了後には、学生から分析のアプローチや、施策検討プロセスの設計などに関する質疑やそれに対する回答の時間が設けられました。現場と接点を持つフォロワー自身の分析プロセスや施策提案に触れたことで、参加学生にとって「静岡銀行のデジタル人財」像がより具体的に描ける機会となりました。

最終報告の後、担当行員およびブレインパッド社員から学生への振り返りコメントの時間を設けました。学生は今回のインターンでうまくいった点・課題となった点を整理し、今後のグループワークや実務で学びをどう活用するかについてフォロワーから具体的な助言を受けました。

当事者には気づきにくい視点を含む俯瞰的なフィードバックが多く、学生にとって有意義な学習の機会となりました。

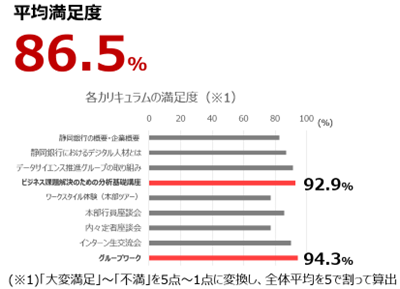

インターン終了後に参加学生から回答いただいたアンケートでは、イベント全体を通じて高い満足度を獲得することが出来ました。とりわけ、初日に実施した分析基礎講座と、2日目以降に実施したグループワークが高い評価を得ています。

学生からの具体的な声としては、

「参加前よりも志望度が高くなった」

「実践的なデータサイエンスの扱い方を学ぶことができ、非常に有意義だった」

「金融をはじめとするビジネスでのデータサイエンスにおいて、実際の分析はほんの一部でしかないことを学んだ」

などの感想が見られ、現場の担当者の視点を踏まえた価値の言語化とストーリー設計に挑んだ経験が、学生にとってデータサイエンスのビジネスへの活用の解像度を向上させ、高い満足度の獲得に繋がりました。

本プログラムを主導してくださった静岡銀行データサイエンス推進グループの担当者の方から、インターンを振り返ってのご感想をいただいているので、こちらで紹介させていただきます。

企画段階では参加者が集まるか不安もありましたが、多くの学生の方にご参加いただき、またブレインパッド様の協力もあり無事開催することが出来ました。最終日の発表会では、それぞれの視点や工夫が光る内容となり、運営側も多くの刺激を受けました。今後もこうした取組みを継続・発展させていきたいと考えています。

前例のない取り組みで担当者として不安もありましたが、企画の初期段階からブレインパッド様にご支援いただいたおかげで、無事2週間走り切ることができました。ご参加いただいた学生の方々からも高い評価を得ることができ、ほっとしています。振り返りやアンケート結果から見えた反省点を生かして今後も取り組みを継続し、より多くの学生のみなさまに地域金融機関で取り組むデータサイエンスの魅力を発信していきたいと思います。

今回は、静岡銀行にて開催されたデータサイエンティスト向けインターン実施の背景についてお伝えしました。

振り返ってみると、求める人財に合わせたカリキュラムの検討からデータの調整、当日の分析サポートなど、インターン全体の準備を通じて、静岡銀行・ブレインパッド双方の若手行員、若手社員にとって大きな成長機会になっていたと思います。

また、静岡銀行・ブレインパッド社員間でも通常のご支援よりも長い時間関わることで、より深く関係を構築することが出来たように思います。

今回のインターンを通じて求める最も重要な成果は、参加学生が静岡銀行に入行してくださることであり、その観点で本イベントを評価することは現段階では出来ないものの、参加学生にはデータとビジネスの両面から施策を構想・検証する実践機会を、静岡銀行にはデジタル人財の育成・獲得を加速させる採用基盤を提供することができました。

一方で、データやカリキュラム、インターン中の運営体制など、準備段階や当日での改善点も複数確認出来ました。これらの知見は、今後同様の取り組みを行う機会に活用し、金融領域におけるデータサイエンス人財の裾野拡大と、現場で価値を創出する人財育成に一層貢献してまいります。

本取り組みにご興味のある方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説