メルマガ登録

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本から革新する取り組みです。

簡単な例を挙げると、配送業では「最小の人手(人件費)かつ最短の時間で、配送が完了できるルートを、数理最適化技術やデータ活用を通じて導き出す」ような取り組みが挙げられます。配送ルートの最適化は、運送業におけるDXのメジャーな取り組みとなっています。実際、2024年には法改正によってトラックドライバーの時間外労働が厳しく制限されたことにより人手不足の深刻化が懸念され、「2024年問題」として大きな話題となりました。

【関連記事】

物流2024年問題とは?社会や運送業界への影響と対策法をわかりやすく解説

DXが求められる背景には、このような法改正等による環境の変化のほか、グローバルな競争の激化や消費者の行動パターンの変化などがあります。しかし、組織の既存のマインドセットや技術的な遅れなどが、これらの取り組みを阻む主な課題となっています。

本記事では、DXに対する包括的な理解を深め、それを実現する上での戦略的アプローチと具体的な例、そして直面する可能性のある課題について詳細に解説していきます。

DX(デジタルフォーメーション)とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応するために、デジタル技術を活用し、業務、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるよう自社の競争力を高めること」を指します。

しかし、DXという言葉を用いるに当たっては、その本質的な意味を理解する必要があります。以下で、DXの定義とその変遷について詳しくご説明します。

DXは、Digital Transformationの略です。Transformationとは「変形」「変質」「変容」という意味なので、日本語に置き換えれば「デジタルによる(ビジネスや生活の)変容」を意味します。Trans-がしばしばXと略されることから、Digital Transformationの略語としてDXが定着するようになりました。

DXの起源は、2004年にスウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン教授が提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という「社会の変化」を表した概念でした。

DXは学問的な用語として提唱され始めましたが、ビジネスの世界にさまざまなデジタル機器やソーシャルメディアなどが入り込んだ結果、2010年代を通して、DXという言葉が少しずつビジネス用語として浸透していったと考えられます。

日本では、経済産業省が2018年に発表した、通称「DXレポート」(後述)をきっかけに、DXという言葉が浸透していきました。経済産業省のガイドラインでは、DXを以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

また、IPA(情報処理推進機構)ではDXを以下のように説明しています。

デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルを変革し、新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるように自社の競争力を高めていくこと

このように、いずれの説明でもDXをビジネスと結びつける説明が日本では定着しています。デジタルを広く活用することで、ビジネスモデルや製品・サービスを変革することが、DXだと考えられます。

【DXの定義を改めて理解する記事】

変革プランナーにとってのDX推進の急所~第1回 いまさらながらDXとは何か?~

また、2022年2月には、ストルターマン氏により、DXを推進する日本の様々な組織の現状に合わせて、社会、公共、民間の3つのレベルで、デジタルトランスフォーメーションの定義が再策定されているほど、DXは年々、定義がアップデートされています。

【参考記事】デジタルトランスフォーメーションの定義の改訂(デジタルトランスフォーメーション研究所)

では、DXとよく混同される「IT化」との違いは何でしょうか。ここからは、DXと混同されやすいキーワードとの違いを解説します。

一般的にIT化とは「既存の業務プロセスは維持したまま、その業務の効率化・強化を図るためにデジタル技術やIT・データ活用を導入すること」を指します。

例えば、電話や手紙であった連絡手段が、メールやチャットツールなどに置き換わったのはその典型です。連絡の是非自体は問われることなく、ツールを導入することで効率化が図られたことになります。

DXは「人々の生活をよい方向に変化させるような、製品・サービスやビジネスモデルの変革を起こすもの」です。したがって、IT化はDXの手段であり、DXはIT化の先にある目的であると考えられます。

IT化による変化は「量的変化」、DXによる変化は「質的変化」と言えます。

IT化は、既存プロセスの生産性を向上させるものです。何がどのように変化するか、社内でもわかりやすいのが特徴です。

それに対してDXは、プロセス自体を変化させます。単に「作業時間が減る」「作成プロセスを自動化する」などのわかりやすい変化ではなく、「顧客との接客方法がデジタルを通じて根本的に運用が変わる」「デジタルを用いて物流の配送計画における確認プロセスが抜本的に変わる」など、会社全体に関わるようなドラスティックな変化であるのが特徴です。

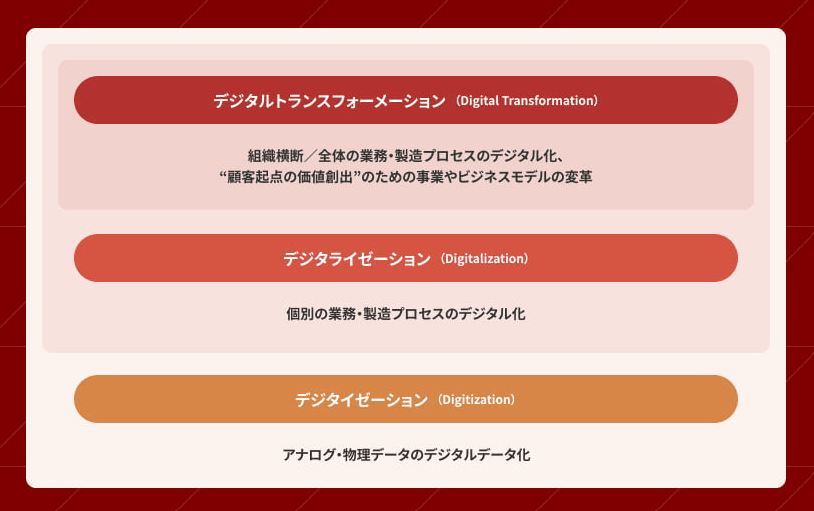

DXと似た用語として、デジタイゼーション(Digitization)やデジタライゼーション(Digitalization)も存在します。この2つは非常に混同しやすいのですが、下図のように、DXが全社規模で価値創出にこだわるデジタル化であるのに対し、デジタライゼーションは特定のプロセスに限ったデジタル化、デジタイゼーションは紙やパンチカードなどの物質的な情報をデジタル形式へ変換することを指します。

では、デジタルによるビジネスの変革がなぜ必要になるのでしょうか。

日本企業のDXを阻む問題として、「既存システムの老朽化」が挙げられています。 調査では、約8割の企業が老朽化したシステムやレガシーシステムを抱えており、約7割の企業がそれをDXの足かせと感じているという結果が出ています。ドキュメントが整備されていない、データ連携が困難、多大な改修コストがかかるなどの理由で、デジタルを活用した価値創造が難しいというのです。

日本企業はIT人材(DX人材)が不足している傾向にあります。その背景として、労働人口の減少もありますが、新型コロナウイルス禍で顕在化したDX推進に伴うIT人材需要の高まりが続いている影響が大きいとされています。特にビッグデータ、AIなど先端IT技術を活用したサービス開発に携わる高度な専門知識や先進的なスキルを持つ人材の需要拡大は、今後さらに顕著になることが予測されています。

【DX人材の解説記事】

DX人材とは?必要な役割やスキル・適正、育成事例を解説

国内外の競争が激化する中、デジタル技術を駆使することで、製品の開発時間の短縮、コスト削減、顧客体験の向上など、競争上の優位性を確保することはもはや必要条件になりつつあります。

ただ、一口に「DXを通じた事業変革・組織変革」と言っても、実現プロセスは業界によって多様です。小売業、製造・物流業、金融業などさまざまな業界が存在しますが、それぞれの業界の特性を踏まえた上でDXをうまく取り入れる必要があります。

以下の記事では、主要な業界ごとのDX推進ポイントや実際のDX取組事例が網羅されているので、あわせて参考にしてみてください。

【業界ごとのDX事例】

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

【業界×DX推進ポイント】

小売DXとは?求められる背景と成功事例10選・解消すべき課題

物流DXとは?SCMや2024年問題解消のヒント・DX事例3選ご紹介

2024年版|金融DXで主に解決される3つの課題とDX事例7選

DXが推進されれば、すなわちエネルギー効率の向上やリソースの有効活用につながります。例えばビッグデータと分析ツールを活用して、製造プロセスや物流、需給効率を向上させるようなDXは、エネルギー使用量を削減し、コストの節約・削減を実現します。

こういった取り組みは経営や事業のみならず、持続的な社会作り(SX)にも寄与することとなり、企業の社会的責任を果たすことにもなります。

【DX×持続可能な社会】関連記事

SXとは?ビジネス事例や国内の取組状況・DXやGXとの関連性

ESGとは?企業の取組事例やESG経営導入ステップをわかりやすく解説

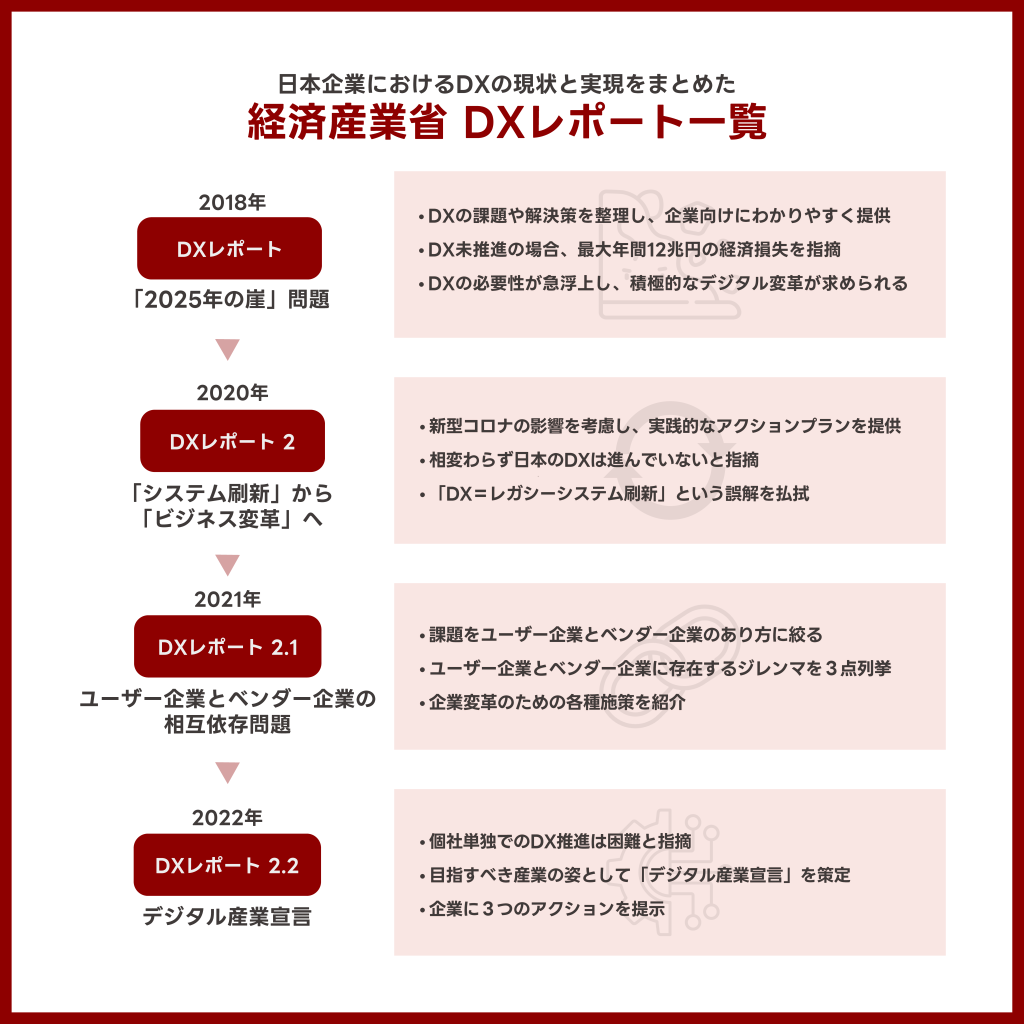

また、経済産業省は、DXを実現していく上での課題やそれらの課題への対応策を明らかにするために研究会を設置し、そこで行われた議論を「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~(以下、DXレポート)」と題した報告書にまとめ、2018年に発表し、以降、現在に至るまで、4回にわたり発表しています。

以下では、各DXレポートの要点をまとめます。

2018年発表の「DXレポート」で、経済産業省は、DXを進めるための課題を克服できなければ、日本は将来的に大きな損失を生むと予測し、「2025年の崖」と表現し、警鐘を鳴らしました。

2025年の崖とは、2025年だけではなくそれ以降を含めてDXを実現できなかった場合に生じると思われる経済損失を示しています。

経済産業省によると、企業がグローバルなデジタル競争に敗北し、システムの維持管理費がさらに高騰し、サイバーセキュリティや事故・災害による損失が発生することで、毎年12兆円にものぼる巨額の損失が発生するとのことです。

【「2025年の崖」解説記事】

2025年の崖とは?経産省が示す日本企業DXの現状と課題・対策

2018年に公表された第1弾レポートの内容とそれ以降の動向、特に新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえ、企業の取り組むべきアクションプランが具体的に示され、「DXレポート2」はより実践的な内容になりました。

2018年の第1弾の発表以降、経済産業省ではガイドラインを整備したり、自己診断のための指標を策定したりと、企業のDX推進を支援するための仕組み作りを進めてきました。しかしながら、2019年および2020年のデータ分析によると、相変わらずDXの遅れは解消されていないことがわかりました。

「コロナ禍が事業環境の変化の典型であると考えると、DXの本質とは、単にレガシーなシステムを刷新する、高度化するといったことにとどまるのではなく、事業環境の変化に迅速に適応する能力を身につけること、そしてその中で企業文化(固定観念)を変革(レガシー企業文化からの脱却)することにある」とレポートでは強調されている通り、前回のレポートより企業の方向性を具体化し、「レガシーシステムを刷新すればよい」という誤解の払拭を意図した内容にもなっています。

【「DXレポート2」解説記事】

経済産業省「DXレポート第2弾(2020年)」公表に見るコロナ禍での企業変革の重要性

DXレポート2.1では、これまでの2つのレポートの結果を受けたうえで、課題を「ユーザー企業・ベンダー企業の企業のあり方」に絞っています。

「DXレポート2」では政策の方向性として、「レガシー企業文化からの脱却」、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性を示しました。

また、企業がラン・ザ・ビジネス(守りのIT投資)からバリューアップ(攻めのIT投資)へ軸足を移し、アジャイル型の開発等によって事業環境の変化への即応を追求すると、その結果として、究極的な産業の姿としてユーザー企業とベンダー企業の垣根が無くなっていくとの方向性を、DXレポート2.1では示しました。

【「DXレポート2.1」解説記事】

【前編】DXレポート2.1を解説。DXで企業が目指す「デジタル産業」とは?経産省が描く企業の経営課題と将来像

【「ユーザー企業・ベンダー企業の企業のあり方」についての解説記事】

データドリブン変革を阻む「ベンダーロックイン」とは

これまでのDXレポートの内容を踏まえ、DXをさらに推進するため、デジタル産業の変革に向けた具体的な方向性やアクションを提示しています。

具体的には、企業に向けて以下3点のアクションを提示しました。

DXレポート2.1で示した通り、日本においては、個社単独でのDXが困難な状況にあります。

そのため、産業全体での変革が必要であり、目指すべき産業の姿として「デジタル産業宣言」を策定したのです。

日本企業がDXを求められる背景や課題は前述した通りですが、ここからは「海外(米国)」と比較した時の日本のDX推進状況について、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「DX白書2023」を参照しながら解説します。

海外のDX推進状況と比較して、日本のDXは進んでいるのか、遅れているのかを客観的に把握できると思います。

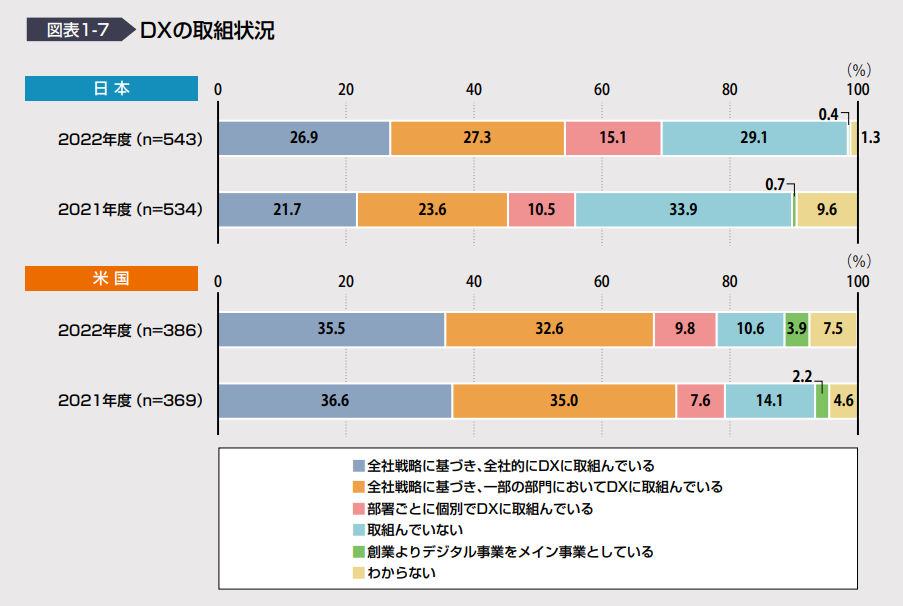

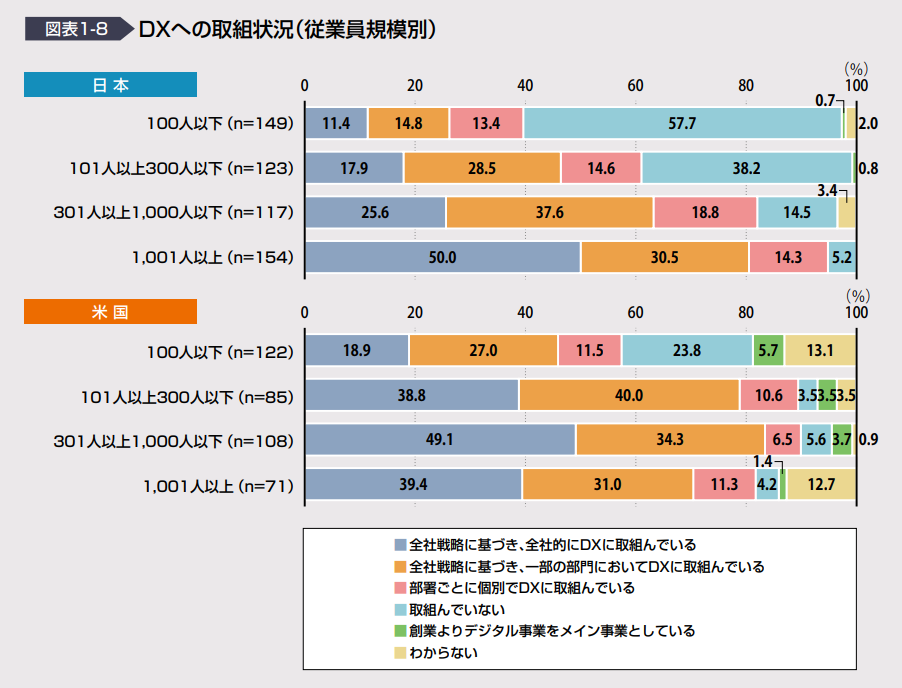

IPAの調査によると、日本と米国のDX取組状況は以下のような結果が出ています。

2021年から2022年にかけて、日本におけるDXの浸透率はやや向上してきていますが、米国に比べるとやや劣っている状況です。また、米国では「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取組んでいる」回答がいずれの年も一番の割合を占めているものの、日本では「(DXに)取組んでいない」割合が一番占めており、比べてまだまだDXの文化醸成が行き届いていないことが読み取れます。

一方で、従業員が1,001名を超える企業で比較すると、米国より日本は「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」ことが分かります。以下の表は「従業員規模別」のDXへの取組状況(2021年,2022年)を表しています。

しかし、従業員数1~300人規模の企業においては、米国に比べて日本は「(DXに)取組んでいない」割合が圧倒的に占めている状況です。

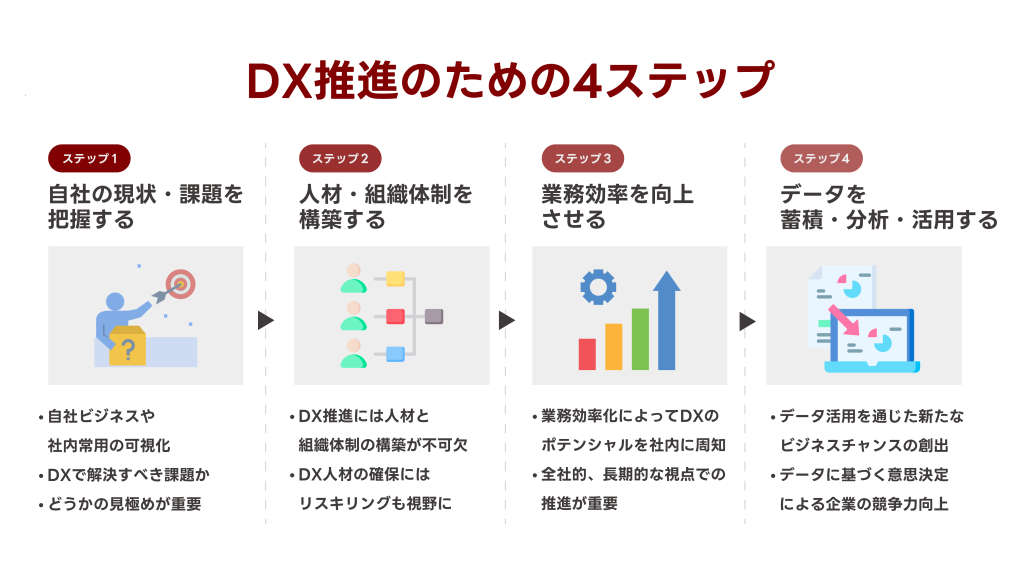

では、実際にDXを進めるためには、どのようにすればよいのでしょうか?以下で、DX推進の手順を大きく4つに分けてご説明します。

ただし、ここでご説明するのは一つの例ですので、個々の企業に合わせた進め方を検討することが求められます。

DXを推進するにあたり、まず自社のビジネスや社内状況を正確に理解し、可視化することが重要となります。既存のシステムや情報資産、そして人材の能力や適性といった「ヒト・モノ」を全面的に把握することが含まれます。

これらの情報をもとに、企業は自社の強みと弱みを明確にし、DXの方向性を定めることができます。

また、これらの情報はDXの進行に伴い更新されるべきものであり、常に最新の状況を把握し続けることが求められます。これにより、企業はDXを効果的に推進し、ビジネスの競争力を高めることが可能となります。

先入観や固定観念に囚われずに、DXで解くべき課題かどうかを見極めることが本ステップでは何より重要になります。

【DXにおいて「自社の現状を把握する」ための考え方についての解説記事】

変革プランナーにとってのDX推進の急所 第3回 変革プランナーにとって必須のスキル

DXを推進するためには、適切な人材アサインとそれを支える組織体制の構築が不可欠です。

既存組織で対応が可能なのか、新たに専門部署・チームを立ち上げるかなどの検討も必要になります。

なお、「DX人材」とは主に以下の職種をさします。

こうしたDX人材を確保するには、外部の人材を確保する方法と、既存社員のリスキリングやDX人材育成を実施する方法があります。

【関連記事】

デジタイゼーションやデジタライゼーションによって業務効率が高まり、会社全体の生産性が向上するとともに、DXに対する期待値やDX実現によってもたらされるメリットを社内に周知することができるでしょう。

このデジタル化は部署ごとの短期的な視点ではなく、全社的な長期的な視点で進めるようにしましょう。これによって全社的な業務最適化が可能となり、組織全体の生産性向上につながります。

デジタイゼーションやデジタライゼーションによって業務をデジタル化することで、企業はさまざまなデータを取得できるようになります。これらのデータは、顧客の行動パターン、商品の売上動向、業務の効率性など、多岐にわたる情報を含んでいます。

これらを適切にデータ分析し、活用することで、企業は自社のビジネスをより深く理解し、新たなビジネスチャンスを見つけ出せます。

データに基づく意思決定は、組織の変革を促進し、企業の競争力を高めます。データは新たな価値創造の源泉であり、デジタル化によって得られるデータを活用することは、ビジネスや組織の変革を実現する重要なステップとなります。

【「データ分析・活用」関連記事】

では、日本の大企業ではどんなDXを推進しているのでしょうか?ここからは、DXの先進事例をいくつかご紹介します。

【「DX事例」関連記事】

【2024年最新版】DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~

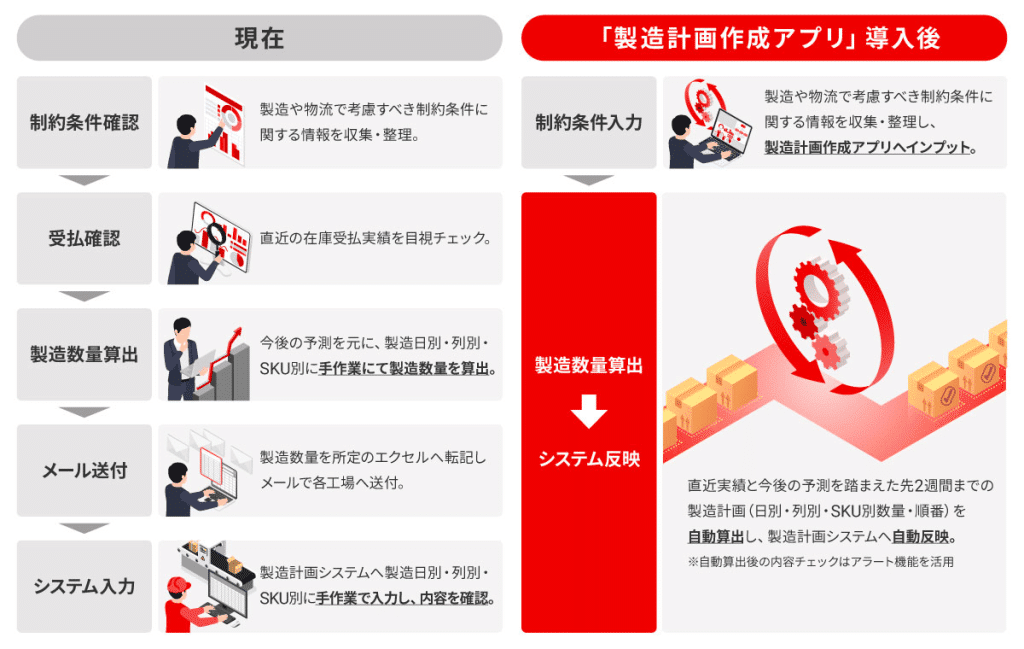

将来にわたってお客様へ商品を安定的にお届けし続けるためには、市場の変化に迅速に対応するとともに、より強固な供給体制の構築が必要です。そのため、キリンビールは2021年4月に「SCM(Supply Chain Management)部」を新設し、需給業務における、安定供給とコストの最適化の実現を目標として掲げました。

本プロジェクトは「需給業務のDXを推進・加速していく」位置づけとし、目的を、

①物流コストの最適化や業務効率化による自社の経済的価値の向上

②物流負荷の軽減やCO2削減による社会的価値の創出・創出し続けるための業務基盤構築

に定めています。

※補足すると、物流業界では現在「2024年問題」が話題として挙がっており、DXによる業務変革が求められています。2024年問題について詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

物流2024年問題とは?社会や運送業界への影響と対策法をわかりやすく解説

本プロジェクトは、第1弾として2022年12月にブレインパッドと共同開発した「資材需給管理アプリ」を運用していましたが、第2弾として2023年7月より「製造計画作成アプリ」の運用を開始しました。

【キリンビールの先進事例解説記事】

ちなみに製造業は「人材不足の深刻化」や「データ活用の停滞」といった課題がまだまだ多く存在しており、製造業DXのニーズは今もなお高まり続けています。製造業DXの導入の進め方や成功事例については以下の記事にもまとめているので、あわせてご覧ください。

【関連記事】

製造業DXとは?導入の進め方と4つの成功事例をご紹介

自動車をつくるだけでなく、これまで築いてきたアセット(資産、財産)や培ってきた技術を使って、「社会課題に向き合う」新規事業が始動しました。

自動車業界のみならず、何か社会を変えることができないか、社会全体に貢献していきたいという気持ちから生まれた取り組みです。

その一環として、AIや機械学習を駆使して材料研究・開発の解析時間を大幅に短縮する、「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」という新サービスを提供しています。

DXにつながるツールを外販することで、みんながコーディングフリーでデータを使いこなし、より早く、良いものがつくれるようになれば喜ばしく、それが社会全体の改善につながると、トヨタ自動車は考えています。

【トヨタ自動車の先進事例解説記事】

【シリーズ】経営者の隣にデータサイエンスを。Vol.2 データサイエンスでものづくりの未来を開く「材料開発のDX」でトヨタが目指すもの

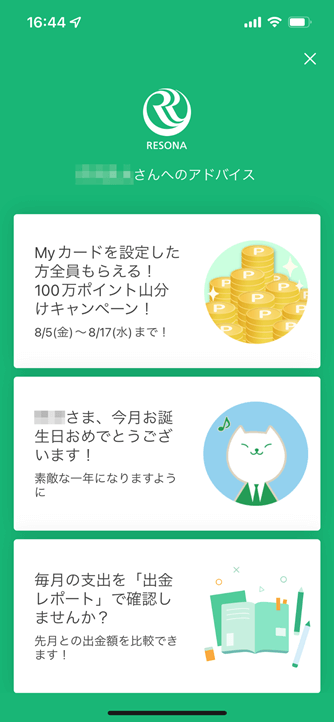

りそなグループアプリは、「スマホがあなたの銀行に」をコンセプトに、さまざまな手続きをかんたんに完結できるアプリです。他社に先駆けて金融サービスのデジタル化を推し進め、2022年3月にはすでに中期経営計画目標の500万ダウンロードを突破しています。

りそなグループには約1,600万人の個人のお客さまがいるにもかかわらず、対面で営業できていたのは10%を切っており、残りの90%のお客さまに対して、能動的な接点がありませんでした。残りの90%のお客さまにより良い金融サービスを届けるにはどうしたら良いかを考えた結論がスマホアプリだったのです。

りそなグループアプリ上の行動を分析すると、アプリの使い方と外貨預金の利用に相関関係があることが見えてきたことから、預貯金額を軸にしない新たな切り口でお客様を抽出し、その方々に対して提案活動を行ったところ、以前の約2倍のコンバージョンを達成するなど、成果を積み重ねています。

また、りそなグループアプリが軌道に乗り始めた2018年後半から、より俯瞰的に、グループのビジネス高度化を考える必要性が高まってきました。そこで注目したのが『データ』です。リアル店舗からアプリまで、多様化する顧客接点で得たデータを分析・活用することで、各サービスの継続的改善に向けたPDCAサイクルを回す。同時に、一層の新規サービス創出やマーケティング高度化に生かしたいと考え、これらの取り組みを担う中核組織として「データサイエンス室」(現在は「データサイエンス部」)を立ち上げるなど、データ活用の内製化にも積極的です。

【りそなホールディングスの先進事例解説記事】

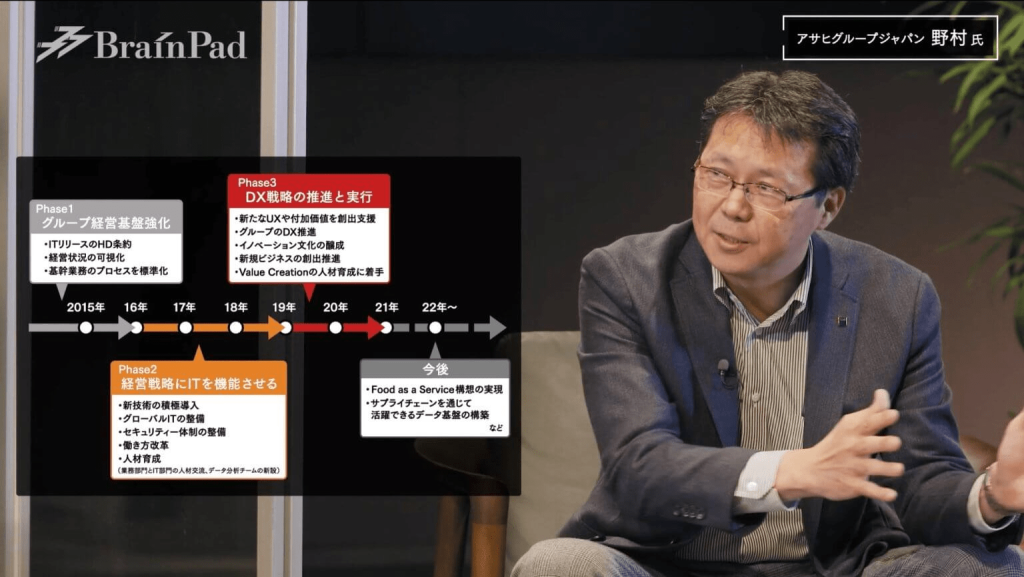

「DX銘柄」としても業界内外から注目を集めるアサヒグループジャパン。「飲食×デジタル」で新規ビジネスの創出を目指す「Food as a Service構想」を掲げ、業界をリードしています。

DX=BX(Business Transformation)であるという考えのもと、新価値を創造しビジネス変革を起こすためのValue Creation(VC)人材像を定義しました。

その流れで、新たな発想でアイデアを創出しかたちにする「クリエイティブ・ビジネス企画」コースとデータから新しい価値を生み出す「ビジネス・アナリスト」コースの育成プログラムを開始。社内で希望者を募ったところ、想定の2.5倍以上の536人の応募が殺到したといいます。

同社のDXを推進する野村氏は、「組織そのもの・どの部門であってもDXにつながる」と考え、「実際にトランスフォーメーションはどの部署にも可能性はあります」と言います。

【アサヒグループジャパンの先進事例解説記事】

熱意を持った社員を育成し、新たな価値を創出:アサヒグループの挑戦

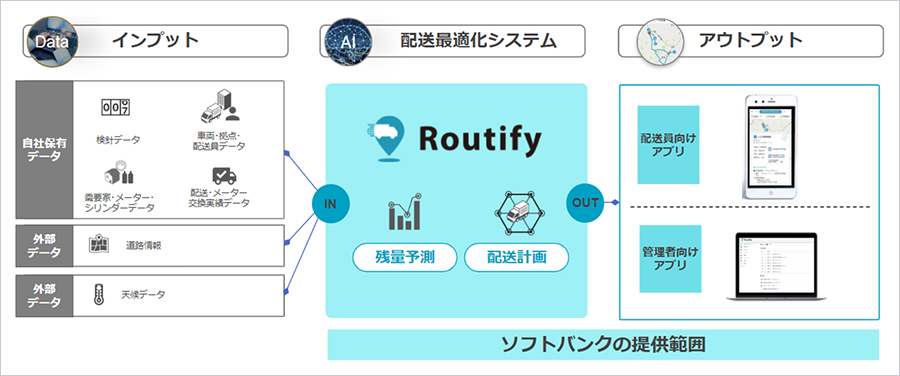

LPガス容器の配送を最適化する新サービス「Routify(ルーティファイ)」を2023年にローンチしたソフトバンク。

「Routify」により、LPガス事業者が保有するデータ(検針データ、車両・配送員データなど)と、道路情報や天候などの外部データを活用。AIがLPガス容器内の残量を予測することで、その予測に基づいた最適な配送計画・配送ルートを自動で策定可能になりました。

これまでLPガスの配送員は、勘や経験によって配送計画やルートを策定していましたが、「Routify」を導入することにより、自動で策定された配送先リストや配送ルートを配送員向けアプリ(ハンディーターミナルやスマホに対応)で確認するだけで、最小限の移動で効率的に配送業務を行うことができ、ガス残量のばらつきが少ない状態で容器を回収できます。

【ソフトバンクの先進事例解説記事】

【DX事例】社会インフラ課題をデータ活用で解決する、ソフトバンクの新サービス・「Routify」開発秘話~DOORS -BrainPad DX Conference- 2023 テーマ別 企業DX対談~

ここからは、各業界におけるDXの推進ポイントを解説します。

物流業界や製造業界ではステークホルダーや協業企業が多く存在するため、サプライチェーンの最適化(サプライチェーンマネジメント)が求められます。物流プロセスを可視化・透明化するには、サプライチェーン全体のデータを統合・分析する必要があり、それらを通じて配送時間の短縮や在庫最適化などの実現に繋がります。

また運送業界は慢性的な人手不足が続いていますが、2024年問題によって拍車がかかり、これまで長時間労働でカバーしてきた領域の対応にも追われ、業務の更なる効率化が求められています。この背景からも、物流業界ではDXやデータ活用の推進が喫緊の課題と言えます。

物流業界・製造業界におけるDXやデータ活用の推進ポイントは、以下の記事でも詳しく解説されているので、あわせてご覧ください。

【関連記事】

物流DXとは?SCMや2024年問題解消のヒント・DX事例3選ご紹介

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?成功事例や必要性・メリットをわかりやすく解説

物流2024年問題とは?社会や運送業界への影響と対策法をわかりやすく解説

顧客データを起点にした、パーソナライズされたショッピング体験・顧客体験の向上や、在庫管理・配送におけるコスト最適化などの観点から、小売業界でのDX・データ活用も不可欠と言えます。

特に小売では、顧客データや販売データ、在庫データなど異なるソース・チャネルにおけるデータが混在しているので、DXの源泉となるこれらのデータをいかに統合し、分析基盤を構築できるかが鍵を握ります。サイロ化されたデータ統合には、パートナー企業や各部署との連携・横断が求められるので、組織文化の変革も求められるでしょう。

小売業界におけるDX・データ活用推進ポイントは、以下の記事でも詳しく解説されています。あわせてご覧ください。

【関連記事】

小売DXとは?求められる背景と成功事例10選・解消すべき課題

小売業界のデータ分析でつまずかないための工夫業界特有の事情をくみ取ったデータ分析を行うには

金融業界におけるDXとデータ活用は、業界特有の高度なリスク管理、厳格な規制遵守、デジタル決済の普及、そしてフィンテックとの競合および協業に対応するために必要です。これらの課題に対処することで、金融機関は顧客満足度を高め、新たなビジネスモデルを創出し、リスクを効果的に管理し、規制の変更に迅速に適応できるようになります。特に、データ分析による個人の行動やニーズの理解は、パーソナライズされたサービスの提供を可能にし、顧客ロイヤルティを高める鍵となります。

金融業界でDXやデータ活用を推進するためには、AI・機械学習や生成AI、クラウドコンピューティングなどの先端技術の導入が欠かせません。これらの技術は、信用評価の精度向上、取引の透明性確保、そしてセキュリティの強化に貢献します。

サイバーセキュリティの強化は、デジタル化が進む中での最優先事項であり、最新のセキュリティ技術を更新し続けることで、顧客データの保護と金融機関への信頼を確保する必要があります。金融業界におけるDXとデータ活用の推進は、これらの技術的、組織的、文化的変革を包括的に実施することによってのみ、その全潜在力を解き放つことができます。これにより、金融業界は変化する市場の要求に応え、競争上の優位性を維持し、持続可能な成長を実現することができるでしょう。

【関連記事】

2024年版|金融DXで主に解決される3つの課題とDX事例7選

DXは事業拡大だけでなく、社会課題の解決にも取り入れていく必要があります。例えば次のような社会課題です。

物流2024年問題とは「働き方改革関連法によって、自動車運転が伴う業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることで生じる課題群」を指します。

先日、岸田首相が”置き配を選ぶ消費者にポイント付与”、”鉄道・船舶輸送の強化”などを盛り込んだ、「物流革新緊急パッケージ」を発表しました。その背景にも「物流2024年問題」があります。

【関連記事】

物流2024年問題とは?社会や運送業界への影響と対策法をわかりやすく解説

「2024年問題」による配送業務への影響の定量的な評価

そしていよいよ2024年4月、本問題は顕在化します。19年に施行された同法の特例で設けられた猶予期間が3月末に終了するためです。

物流にかかわる企業は、配送ルートの最適化やトラックドライバーの業務時間の可視化など、様々な場面でデジタルを活用し、DXを推し進めることが、課題解決の糸口になると考えられます。

「即日配達」が当たり前ではなくなるかもしれない本問題。消費者にとっても他人事ではないといえます。

【関連記事】

配送ルート最適化プロジェクトの現場実装

2040年問題とは、「2040年に日本の高齢者人口(65歳以上)割合がピークに達し、生産年齢人口の割合が急激に減少する問題」を指します。日本では近い将来、高齢者人口の増加に伴う労働力人口の減少が想定されており、DX推進による生産性向上が喫緊の課題となっているのです。

また、地方公共団体に目を向けると、2020年12月に総務省によって策定された、「自治体DX推進計画」にて、「希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、地方公共団体の業務の在り方そのものを刷新することが必要」と記載があり、自治体のAI・RPAの利用推進といった業務DXにより、社会課題や社会ニーズの変化に対応を進める旨が明記されています。

近年、世界的な平均気温の上昇や海面水位の上昇等の地球温暖化が叫ばれており、これに伴う気候変動によって世界各地に様々な影響が現れています。

特に、気候変動の原因となる温室効果ガスについては、2020年10月には当時の政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しています。

【関連記事】

カーボンニュートラルとは?2050年に日本が実現を目指す環境目標と進め方

その後、2020年12月に発表された経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」には、「グリーン成長戦略を支えるのは、強靱なデジタルインフラであり、グリーンとデジタルは、車の両輪である」と記されています。

テレワークの実施による公共交通機関利用抑制による電力コストのカット、食品業界の廃棄ロスやコスト削減を実現するAI需要予測など、カーボンニュートラル実現のために、さまざまな分野でDXが欠かせないと考えられています。

DXが成功するためのキーワードはいったい何でしょうか。ここからは、いくつかのDX事例を通して浮かび上がった主な関連キーワードを、ブレインパッドならではの視点で列挙します。

近年では生成AIが世界中で注目を集めており、テキスト生成AIの「ChatGPT」や画像生成AIの「DALL·E 2(ダリ・ツー)」をはじめとした多種多様な生成AIがビジネスシーンや日常生活で活用され始めています。

従来のAIは「学習済みのデータの中から適切な回答を探して提示する性質」を持っていましたが、生成AIは「0から1を生み出す」性質が特徴的です。

これまで0から1を生み出す作業は人間にしかできないものでしたが、生成AIの登場によって「アイデア創出」さえもAIに任せられるようになり、より創造性の高い作業も自動化できるようになりました。

こうした生成AIをビジネスシーンでいかに有効活用するかも、DX推進のカギになってくるといえます。

【「生成AI」解説記事】

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?仕組みやChatGPTとの関連性を解説

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

いわゆる高度なDXを推進している企業にも共通しているのは、日々蓄積されるデータをうまく活用し、データドリブン経営に舵を切り、成功していることにあります。

すなわち、データが活用される場面が増えることは、DXが進むことと同義と言えるのではないでしょうか。残念なことに現在、データの活用率は3%と言われていて、まだまだデータ活用が進んでいないことも事実です。しかし、見方を変えて見ればどうでしょう。残り97%に活用の余地があるとも言えます。

企業に「データ活用」という力を加え、データを隅々にまで巡らせることが、DXを成功に導く、つまり日本のビジネスを成功に導くチャンスになるのです。

【関連記事】

DXの成功ポイントである、データドリブン経営を推進するためにはデータ、デジタルに精通した旗振り役の存在が必要です。最近は、「CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者あるいは最高データ責任者)」を新たに据える企業が増えています。

DXは組織横断で進めることが望ましく、事業部門やシステム部門レベルで成し遂げることは難しいと考えられます。経営層がリーダーシップを示し、内外に明確なメッセージを発信して全社的な組織およびビジネスモデルの変革を成し遂げるという覚悟を持って進めている企業は、DXを先進、成功させているといえます。

【関連記事】

DXの担い手「CDO」とは?DX成功のカギは、デジタル化を推進する専門組織にあり

【関連資料】

DXリーダーの格言集

大手セレクトショップのユナイテッドアローズでは、顧客からのデータを大量に取り続けることで製品づくりに生かしています。これは顧客の顕在的なニーズを捉えるだけでなく、潜在的なニーズを発見し、製品づくりまで変革するためです。

【関連記事】

【前編】ユナイテッドアローズが考える「データの価値」 ~BrainPad DX Conference 2022~テーマ別 企業DX対談

また、オルビスでは、顧客の利便性を重視して販売チャネルの区切りをなくしました。それによって顧客から見える「ブランド」を統一し、結果としてブランドの価値を上げています。自社目線ではなく、徹底的に顧客視点・マーケット視点で事象を捉えて行動していることも、DX成功のポイントと言えます。

【関連記事】

【前編】「サスティナブルなDX」を目指すオルビスの未来~DOORS BrainPad DX Conference 2021~#Cross-Talk Session

最新のIT技術があっても人間が使いこなせなければ意味がありません。

また、使いこなせてもビジネスの成果に結びつけられなければならず、データをビジネスに活用することを促す企業文化がなければ取り組みは拡大・定着しません。

また、リスキリングとは、ビジネスパーソンが新たな知識を学び直すことです。AIや機械学習を使いこなすためには、データ分析手法を社内のさまざまな人材がリスキリングによって身につける必要があります。

「人材育成/リスキリング」記事一覧はこちら

内製化は、人材や物資、情報、技術などを外部に委託せず自社で賄うことを指します。

DX以前から内製化という言葉自体は存在しますが、データの力をビジネスに最大限活用するには、自社の人材がデータ分析や最新のIT技術を理解することが欠かせないため、特にここ2~3年、DX推進の文脈でも頻繁に用いられるようになりました。

データドリブンな意思決定や業務効率化によって生まれた時間的な余裕を、より価値のある新しい事業を考えるために使えるような内製化こそ「真の内製化」です。

【「DX 内製化」解説記事】

DXの「内製化」とは?ビジネス価値の創造をもたらす真の内製化

【参考記事】

DX先駆者から感じた、DXを前進させるための5つの秘訣~DOORS BrainPad DX Conference 2021~#Summary

また、ゆくゆく内製化を実現することを視野に入れてスムーズにDXを進めるためには、外部パートナーの伴走支援を受けるのも一つの方法です。

企業はまず戦略という自社の❝意志❞を持ち、その意志に共感し、伴走できるパートナー企業を定め、進めていくことがベストであり、パートナー企業は必要なケイパビリティを持っていることはもちろん大前提ですが、受発注関係を超えて、クライアントに寄り添いながら課題を共に解きにいく姿勢が求められているとも言えます。

「生成AI」といった先端データサイエンス技術を支える代表的な職種として、データサイエンティストが挙げられます。

データサイエンティストとは、ひとことで言うと「データから引き出す価値を最大化するために、統計学や数学、プログラミングなどの技術を駆使してデータ活用を実践するスペシャリスト」です。

DXが加速化していく中で、データサイエンティストには従来の「データサイエンス力」に加えて、「ビジネス力」や「データエンジニアリング力」も求められています。

【「データサイエンティスト」解説記事】

【社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

人的資本経営は、従業員のスキル、知識、経験などの「人的資本」を経営資源として認識し、これを戦略的に管理・開発して企業価値を高める経営手法です。

【人的資本経営の解説記事】

人的資本経営とは?定義や注目される背景、先進的な取り組みを解説

このアプローチでは、人的資本は単なるコストではなく、組織の成長や競争力強化に貢献する重要な資産と見なされます。

具体的には、従業員の能力開発、モチベーション向上、働きがいのある職場環境の提供などを通じて、従業員のパフォーマンスを最大化し、組織全体の目標達成を促進することを目指します。

そして、この一連の取り組みは「DX」と密接に関連しており、DXなくして人的資本経営の実現は難しいと考えられています。

例えば、大手証券会社の「東海東京証券株式会社」様は、営業組織力向上とハイパフォーマー育成による顧客満足度向上に焦点をあて、一般的に難しいとされる人事データ活用(人事DX)にいち早く取り組み、人的資本経営の推進に寄与されました。

【人的資本経営(人事DX)推進事例】

東海東京証券における営業生産性向上Projectの全貌~拡張分析と内製化~

ブレインパッド、AIと人材アセスメントデータを活用し、東海東京証券の営業組織力向上の取り組みを支援

まず、ESG(イーエスジー)は、環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の頭文字を合わせた企業活動の考え方を示す言葉です。気候変動や人権問題などの課題解決が世界的に重要視されている中、持続可能な世界の実現に必要な観点である「ESG」を意識した経営・取り組みが国内国外問わず見られるようになってきました。

そして、ESG経営にはDXが不可欠です。例えば、環境課題の有力な解決策と言われるモノの生産・消費を「動脈」、回収・再使用を「静脈」と例え、両方を一致させるサーキュラーエコノミー(循環型経済)はデータ活用が必要不可欠といえます。

【「ESG」解説記事】

ESGとは?企業の取組事例やESG経営導入ステップをわかりやすく解説

次に、SX(Sustainability Transformation:サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、持続可能な社会の実現に向けた企業の変革活動です。SXは社会の持続性に留意した「企業活動」全般を指します。SX実現のための不可欠なツールがDXであると位置づけられます。

【「SX」解説記事】

SXとは?ビジネス事例や国内の取組状況・DXやGXとの関連性

そして、カーボンニュートラルや温室効果ガス削減のために取り組む活動や変革であるGX(Green Transformation:グリーントランスフォーメーション)もDX関連キーワードの1つです。

GX実現には、デジタル技術を用いた情報の管理が必須で、IoTの活用によるカーボン排出量のモニタリングやデジタル技術の活用可能性を探る必要性があり、GXを推進する上でDXは急務の課題と言えます。

【関連記事】

GX(グリーントランスフォーメーション)とは?企業の取組事例やビジネスにおける必要性

DXという言葉が広がり、また様々なDXに関連する言葉も増えてきました。

こうした情報の氾濫に踊らされずに、自社のDXと向き合うには、まずはDXの本質を知り、しっかりと分類することが重要です。コロナ禍を経て、より新たな消費者行動や働き方、価値観が定着する今が、デジタル化へ舵を切り、業界におけるポジションを上げられるかの真の勝負時ともいえます。

DXにより得られる成長は、ビジネス上の鉄板の勝ちパターンや正解があった過去のような右肩上がりの経済成長とは異なります。激しい環境変化の中で目を凝らし、DXへ舵を切ることが必要です。

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説